ニュース

宇宙でのタンパク質結晶化実験の課題、田中貴金属が解決策をISSで挑戦

2025.04.16 14:15

地金大手の田中貴金属グループは4月16日、社内イノベーション組織であるTANAKA未来研究所が「Auのナノ構造形成技術を応用した宇宙空間分子結晶化実験ユニット」を開発したと発表した。国際宇宙ステーション(ISS)に打ち上げられ、実験される予定。

宇宙空間でのタンパク質結晶化実験は、重力の影響を排除できることからタンパク質分子の詳細な構造解析に有効とされており、生物機能の解明や創薬に大きく貢献することが見込まれている。一方で、タンパク質結晶化実験は結晶の発生確率が非常に低く、コストの高い宇宙実験での課題と指摘されている。

同研究所が今回開発したユニットは、金(元素記号は「Au」)の「プラズモン共鳴」と呼ばれる現象を応用。プラズモン共鳴は、ナノレベルまで粒子化した金の表面で特定の波長の光を吸収する現象。金のナノ粒子がナノレベルの間隔まで接近すると、さらに増強されるという。

金のナノ粒子の表面にはタンパク質が吸着し、粒子間では可視光域内の波長でプラズモン共鳴を起こすため、タンパク質の結晶化が促進されると説明する。

同研究所は金のナノ粒子間で光のエネルギーが凝縮されることで、タンパク質の結晶核の発生がさらに促進されることを発見。宇宙空間での微小重力環境下では、重力による対流や沈降の影響を受けないため、地上よりも質の高い結晶や大型の結晶の生成が期待されていると説明する。

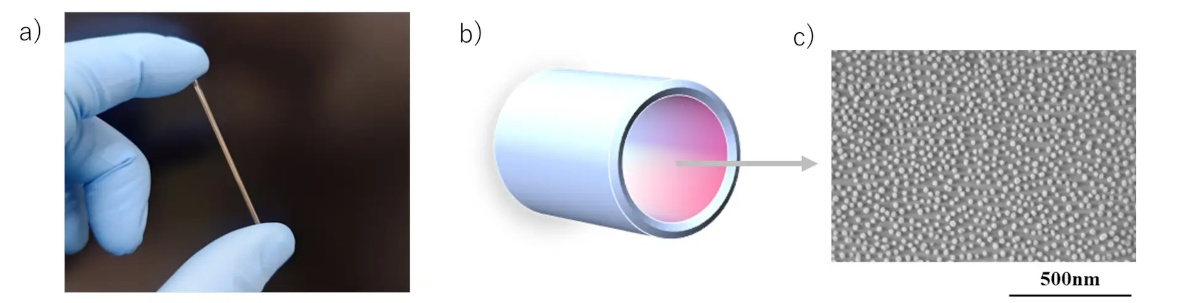

高コストで実験回数が限られた宇宙実験こそ、金のプラズモン共鳴を利用したタンパク質結晶化技術が貢献できると同研究所は考える。金のナノ構造形成技術と組み合わせて「カウンターディフュージョン法」と呼ばれる方法で使用する結晶発生能力が高いという、ガラス製の筒状デバイスである「キャピラリー」を開発した。

内径0.5mm、長さ5cmのキャピラリーの内壁には、ナノレベルに粒子化した金(直径の平均値は20nm)が、金の粒子の表面近傍でプラズモン共鳴がより発生しやすいナノレベル間隔(表面間距離の平均値は40nm)で整列している。

重力の影響を受けない宇宙空間で実験することに加え、ユニットを利用することで、困難とされていたタンパク質結晶を得られる確率が飛躍的に向上することが期待されると説明する。

ユニットは米国時間4月21日にSpace Exploration Technologies(SpaceX、スペースX)の無人補給機「Cargo Dragon」に搭載されて打ち上げられる予定。ISSでの実験を得て2カ月で地上に帰還し、宇宙での結晶発生率と品質が検証される予定となっている。実験は、有人宇宙システム(JAMSS)が提供する宇宙実験サービス「Kirara」を利用する。