インタビュー

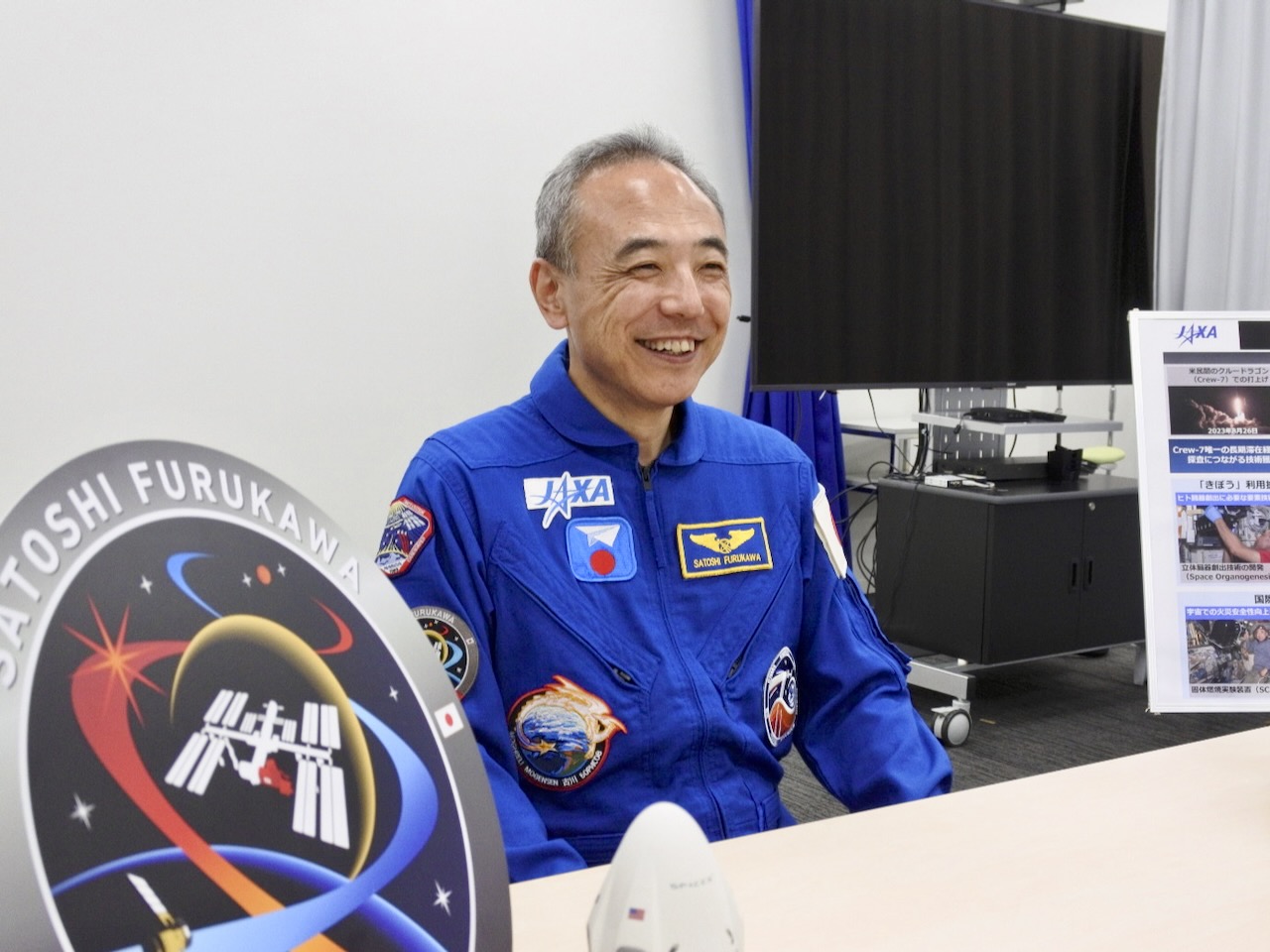

ISSの「宇宙実験」で感じたイノベーション–地球に帰還した古川聡宇宙飛行士にインタビュー

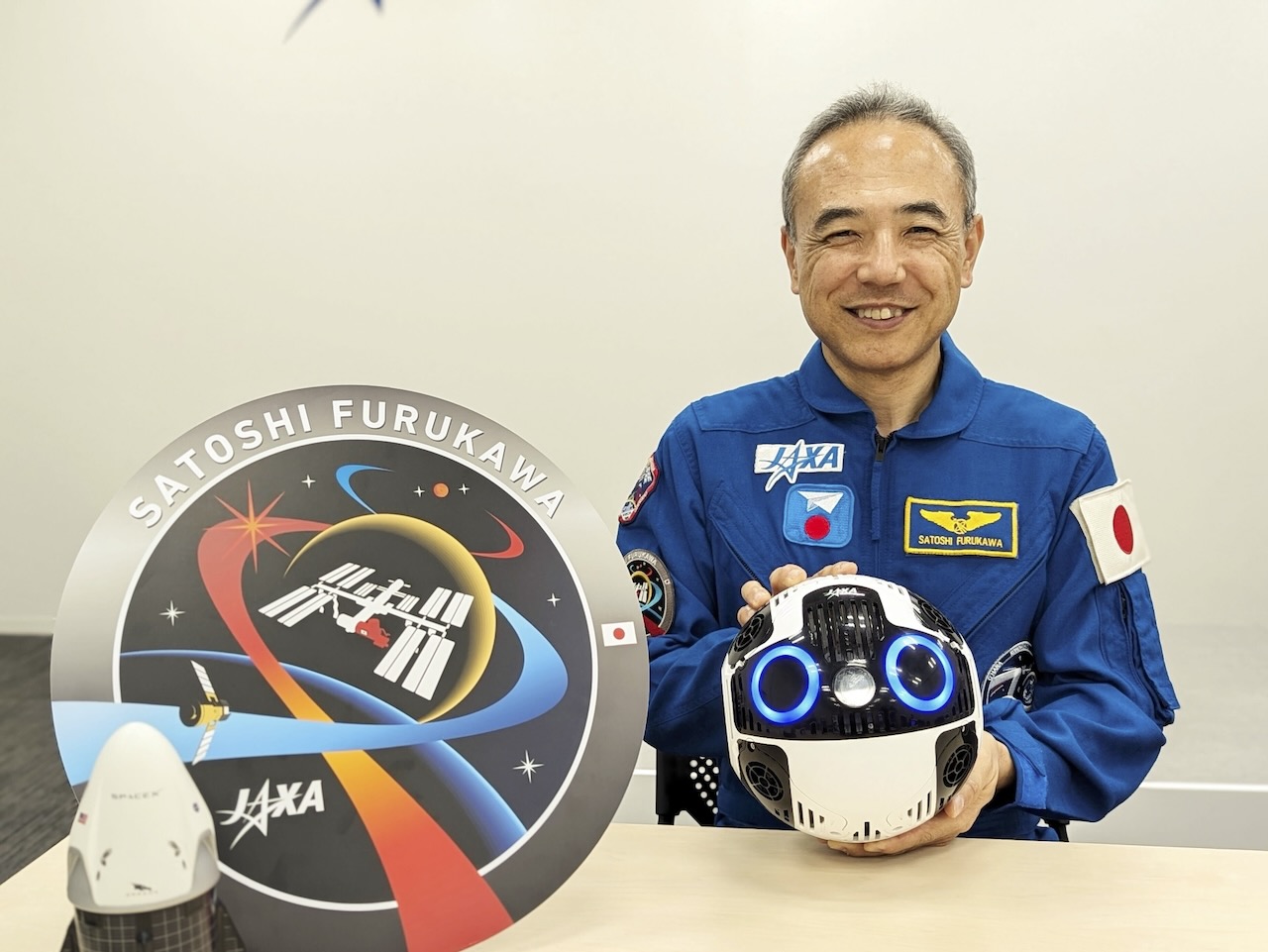

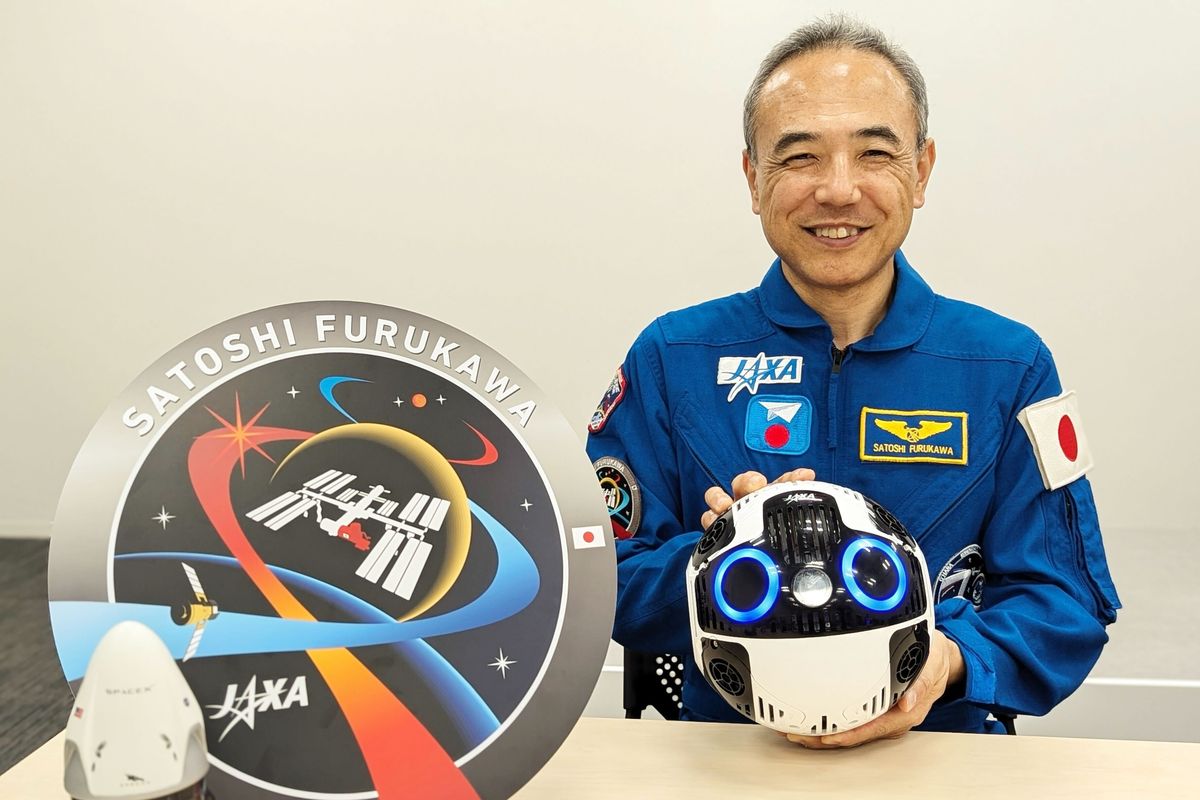

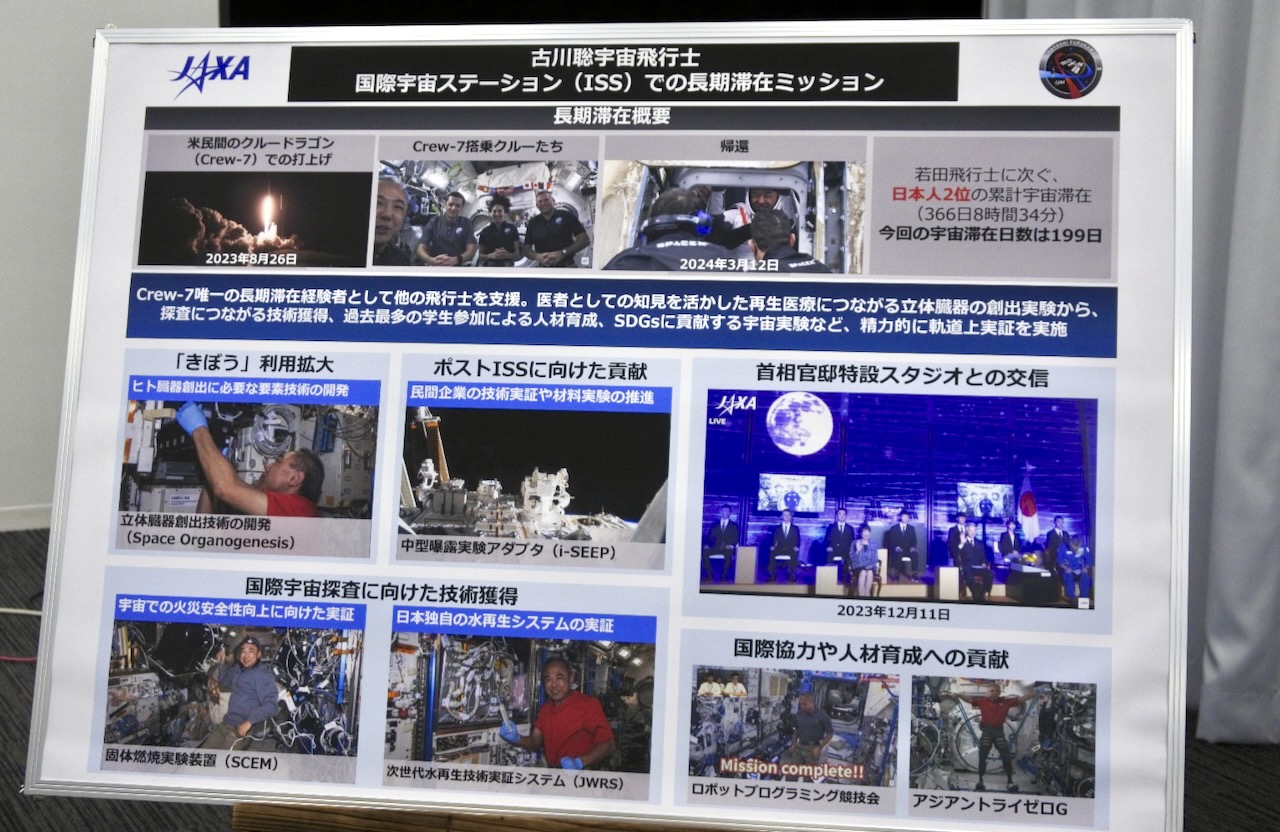

宇宙航空研究開発機構(JAXA)の古川聡宇宙飛行士がUchuBizのインタビューに応じた。約12年ぶり2度目の国際宇宙ステーション(ISS)における約半年間の滞在を終え、3月12日に地球に帰還した古川氏に、微小重力環境によるイノベーションの可能性や、成長著しい民間宇宙ビジネスについて聞いた。

ISSの「宇宙実験」で感じたイノベーション

ーー古川さんは国際宇宙ステーション(ISS)で、微小重力を生かしたさまざまな科学実験をされましたが、イノベーションの可能性をどのように感じましたか?

地上では得られない環境での実験結果を通じて、地上の暮らしを豊かにするということで、たとえば立体培養や、細胞がどのように重力を感知しているか、というものがありますが、ほかにも実験のアイデアはあると思います。

イノベーションの観点ですと、宇宙と無関係と思っていたものが、実は組み合わせてみるとすごい発見につながることもあるので、企業の方にもぜひ宇宙とのシナジーを発掘していただきたいと思っています。たとえば、ISSの「中型曝露実験アダプタ(i-SEEP)※」はプラットフォームとして機能していて、日立造船さんやソニーさんが利用されています。ぜひ民間の企業に気軽に最初の一歩を踏み出していただき、利用が広がっていくと嬉しいです。

※複数の装置を搭載でき、その装置に実験や実証の環境を提供するアダプタのこと

ーー実験は地上からの遠隔操作で進め、古川さんはサンプルの入れ替えなどを担当されたと聞きましたが、実際はどのように進めたのでしょうか。

おっしゃる通り「サンプルを取り出して梱包したうえで地上に帰す」「保管場所に移す」「サンプルが損傷していないことを確認してセットする」などの作業が多いです。また、私が観察した所見を報告したり、肩越しにビデオカメラをセットして作業の様子を地上に見てもらい、何か気になることがあれば教えてもらえる環境になっています。セットした後に、地上からのコマンドでいろいろ動かしながらサンプルを観察することもあります。

ーー作業を間違えてはいけないプレッシャーもあるなか、実験を進める際に気をつけたことはありますか。

関係者の方々が何年もかけても準備している実験ですから、前の晩や早朝に手順書をしっかりレビューしてイメージトレーニングをして、個々の手順を理解します。実験時には手順書をもう一度チェックしながら、少しでも疑問に思ったら管制官に「こういうことだよね」と確認しながら進めました。

ーー手順書はボリュームがありそうですね。

いまではiPadを使っているので、スクロールして見ますが、もし印刷したら何ページにもなります。ただ、手順書は非常に親切な内容で、分かりにくいところは写真やビデオになっています。言葉で説明すると難しいものも簡単に理解できるので、とてもありがたいです。

ーーさまざまな宇宙実験をする中で、特に可能性を感じたものは何でしょうか?

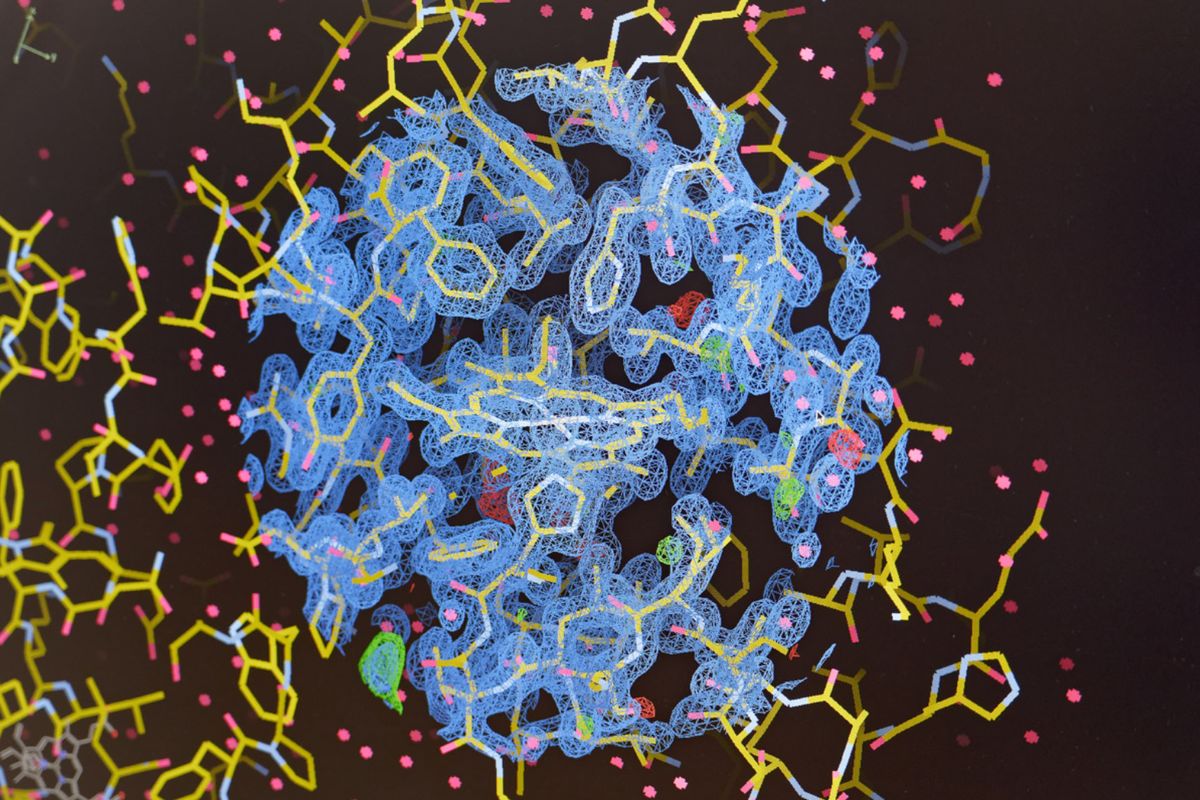

すべてワクワクしましたが、私は医師ですのでタンパク質結晶生成実験が新薬開発を促進するという意味でワクワクしました。ただ、他の実験もすべて可能性があると思います。

ーーまず地上で綺麗にタンパク質結晶にならないものは、宇宙でも絶対にならないそうですね。

おっしゃるとおりです。地上で結晶化の条件を詰めて、さまざまな状況を試し、一番可能性が高いところまで絞り込んだうえで宇宙で実験するので、地上の方々の努力があってこそ成り立つ実験です。

ーー宇宙創薬の実現には、しばらく時間はかかりそうですか。

最初の段階の候補化合物の絞り込みを効率化しているところです。これはどの薬も同じで、臨床試験もありますし、時間はかかってしまいますが、確実に進んでいくと思います。

学生考案の「ストロー実験」は予想外の結果に

ーーアジア各国の学生たちが考えた宇宙実験アイデアをISSで試す教育プログラム「Asian Try Zero-G(アジアントライゼロG)」で、古川さんは実験の遂行を担当されましたが、意外なアイデアはありましたか?

それぞれの国の参加者が、子どもの頃に遊んだおもちゃを試したことでしょうか。私の知らないおもちゃもありましたが、「こんな動きは地上ではしないな」ということがありました。

ーー予想外の結果になったアイデアはありましたか?

ストローを吹いて、その力で体が回転する動きを調べる実験は予想外でした。私は一番細いストローが最も効果的で、姿勢がすぐ変わると思っていたのですが、実際には中型サイズが一番有効で、不思議でした。そして、学生さんが見事に考案してくれたのですごいと思いました。

ーー今回は学生が対象でしたが、日本の宇宙人材を育てるうえで、どのような取り組みが必要だと考えますか。

まさにアジアントライゼロGのような試みで、多くの方にまず興味を持ってもらうのが第一歩だと思っています。壁に当たってもなんだかワクワクするぞ、面白いぞという好奇心で乗り越えてほしいなと思っています。そういった経験が、同じ宇宙開発に限らずきっと生きると思います。お答えとしては、さまざまな機会を生かして、興味を持つきっかけになったらと思います。

民間の宇宙ビジネスに「パワー感じる」

ーー若田光一さんは米Axiom Spaceに移り、世界初の商業宇宙ステーションを目指しています。また、ElevationSpaceのような自社で実験環境を提供するスタートアップもあります。民間でも宇宙実験の機会が広がることについて、どうお考えでしょうか?

素晴らしいことですし、企業のスピードはすごいと感じています。1つの例として、私はSpaceXの宇宙船「クルードラゴン」でISSを往復しましたが、「失敗しても次に生かして、早いサイクルで進めればいい」という考え方で、すごい速度で開発し、若い方も大勢いる活気のある会社です。日本のスタートアップも若い方々がたくさん参加されていてパワーを感じるので、とても素晴らしいなと。ぜひ続けてほしいと思っています。

われわれも「宇宙戦略基金」などでスタートアップや大企業を支援する動きがあり、そのなかでJAXAとしても技術的支援をさせていただきたいと思っています。私も、宇宙で何かやりたいときに微小重力特有の困ったことが起こるという経験がありますので、支援したいと思います。