特集

宇宙大国としての「中国」「インド」を徹底解説–政策や直近の開発状況、今後の展開は

2024.03.21 09:00

多極化する21世紀の世界では、中国とインドが宇宙大国として台頭している。分野によってはロシアを凌駕し、米国の危機感を招き、安全保障と経済の両面から世界の宇宙開発競争は激化している。本稿では、中国とインドの宇宙活動・政策について概観し、最近の特徴的な動きに触れながら、日本にとってのインプリケーションを解説する。

1. 中国の宇宙開発

1. 目的と背景

中国の宇宙開発利用は、当時の毛沢東国家主席が1956年に掲げた「両弾一星」(原子爆弾・水素爆弾・人工衛星)」のスローガンの下、ミサイルや核爆弾の開発と一体化して進められてきた。

文化大革命後、鄧小平体制下で1978年に改革開放政策が始まると、宇宙開発の意図と目的は国民経済発展のための「社会インフラ」構築へと大きくシフトする。1984年には初の静止通信衛星を打ち上げ、1987年には液体燃料ロケット「長征」による衛星打ち上げサービスを開始し、商業市場への参入も果たした。

習近平氏が2013年に国家主席に就任すると、経済建設と国防建設を融合した「軍民融合」の発展を国家戦略と位置付け、長期計画(10~15年)および5か年計画の下で、2030年までの「宇宙強国」入りを目指している。

中国の宇宙計画の特徴は、対外的には国際的威信の誇示、国内的には愛国心の高揚という点がある一方、その背景には、安全保障環境の変化への適合と、進化する現代戦争への対応を客観的に見据えた現状認識がある、と中曽根平和研究所の長島純研究顧問(空将)は指摘している[1]。

2. 宇宙開発・利用の体制

中国では国家航天局(CNSA)が民生用・商用分野の宇宙活動全般を統括し、宇宙科学研究については中国科学院(CAS)が主導している。実際のロケットや人工衛星等の開発・製造は、中国航天科技集団公司(CASC)や中国航天科工集団公司(CASIC)等の国営企業が担っている。

宇宙開発の国家予算は非公開だが、米連邦議会下院外交委員会は「中国人民解放軍(PLA)が軍事と民間の宇宙活動の両方を監督している」と分析[2]。ブルッキングス研究所の中国専門家[3]らは、中国の「軍民融合」戦略は、民間と軍事の技術分野の境界線を意図的に曖昧にし、中国の民生・商業部門のイノベーションとリソースを、PLAの要請に応じて利用できるようにしていると、指摘している。

3. 最近の動きと特徴

ロケット打ち上げ

1986年のスペースシャトル・チャレンジャー号の爆発事故以降、米国ではロケットの打ち上げが停滞した時期があったが、時を同じくする頃、中国は世界の商用ロケット打ち上げ市場に参入し、長征ロケットでの商業打ち上げサービスを開始している。その後、米連邦議会では米国の衛星技術が中国に流出したことが問題になり、1999年に米国政府は人工衛星を国際武器取引規則(ITAR)に関係する輸出管理上の武器リストに定めた。このため、米国製部品を含む日欧など外国製の衛星も、中国のロケットでは打ち上げられなくなった。[4]

こうした状況を受け、中国は2000年代後半にはナイジェリア、ベネズエラ、ボリビアといった国々の衛星打ち上げを肩代わりし、その一方で相手国の地下資源の採掘権の確保など、途上国との「宇宙外交」を展開した、と慶応大学の青木節子教授(国際法 [5])等は分析している。

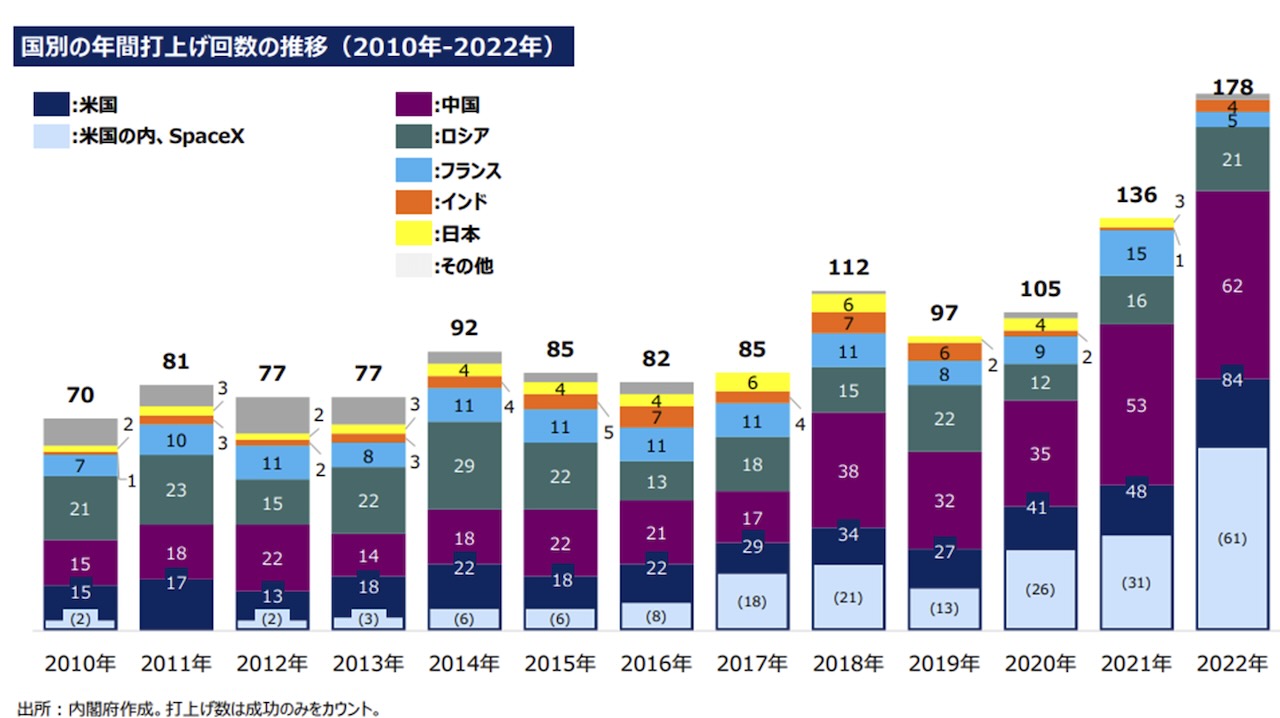

ロケットの打ち上げ回数に関しては、2010年代前半にはロシアが世界のトップだったが、2010年代後半以降は米中のトップ争いが激化している。(下表[6]参照)

新宇宙ステーション「天宮」

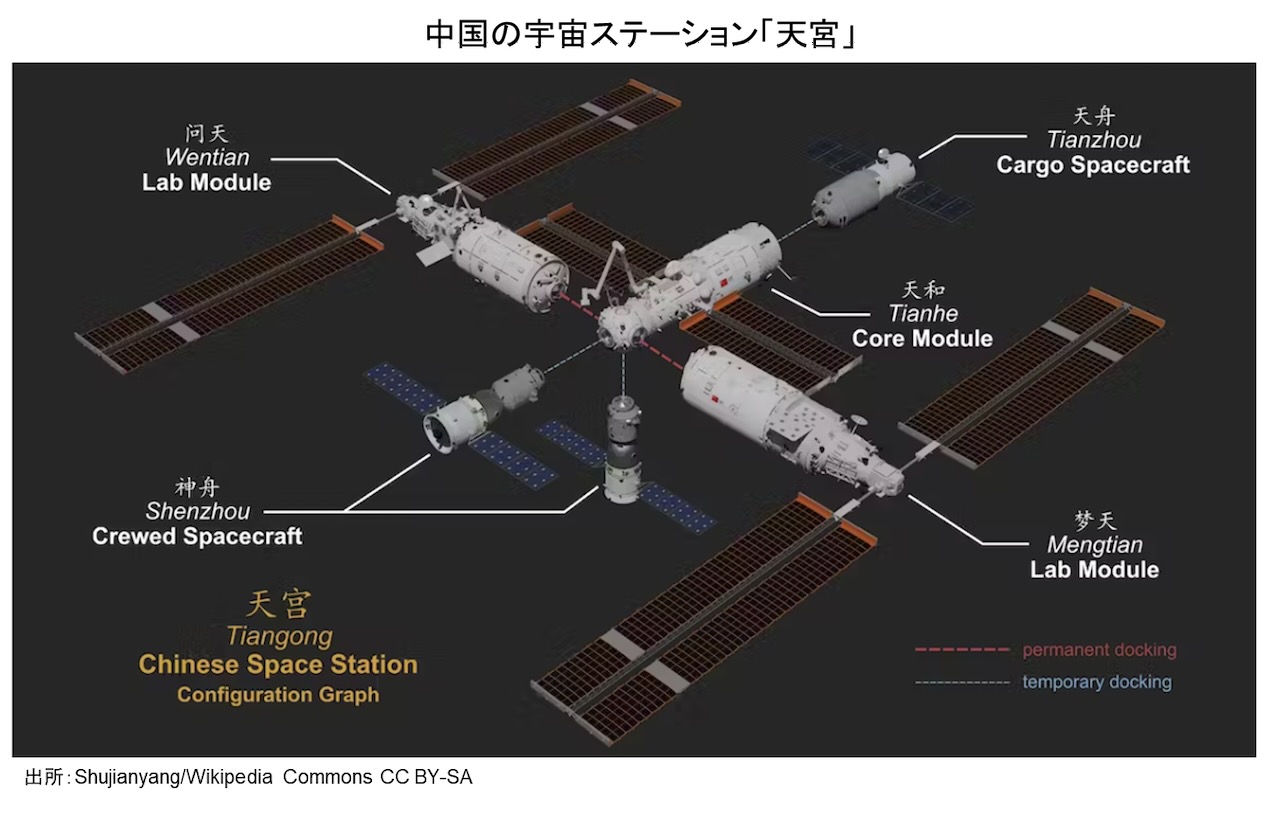

中国が今後の宇宙事業を加速する上で重要な拠点となるのが、地球低軌道を周回する宇宙ステーション「天宮」だ。中国は2022年11月に単独で天宮の建設を完了し、宇宙利用で遅れていた途上国などに門戸を開き、国際開放を強調している。

天空は2つの実験モジュールで構成され、月での基地建設や将来の有人火星探査における重要拠点ともなる。商業貨物輸送のミッションも進め、低コストの輸送システム確立も目指している。中国は天空での実験を計画する研究者を国連と共同で公募し、9つの実験計画が選ばれた。東京大学の研究者の実験テーマも入ったが、日本の経済産業省等の輸出管理手続きを経て安全保障上、問題がない研究であるとの確認を受けている。

従来、宇宙実験の場は、NASA(米国)、ロスコスモス(ロシア)、JAXA(日本)、ESA(EU)、CSA(カナダ)の国際協力プロジェクトである国際宇宙ステーション(ISS)に限られていた。ISSは老朽化し2030年には退役予定で、ロシアはISS参加を2028年までと表明し、米国はISS後継機の開発を民間企業に移管するとしている。

国際宇宙協力と一帯一路/宇宙情報回廊

中国は 2008年にアジア太平洋宇宙協力機構(APSCO)を設立し、データ共有、地上システムの相互接続、災害監視、地上の宇宙物体の観測、教育と訓練などの分野での協力の促進を可能にした。APSCOの参加国は、中国、バングラディッシュ、イラン、モンゴル、パキスタン、ペルー、タイで、インドネシアやトルコが加盟手続き中である。

さらに中国は、ラテンアメリカやアフリカに宇宙状況監視(SSA)局を増やしている。公式には平和目的の施設となっているが、米連邦議会等では、これは米国とその同盟国の構築するSSAネットワークに軍事目的を含めて対抗するものとの見方が指摘されている。[7]

2017年頃からは、南アジア、アフリカ、欧州、アメリカ大陸をつなぐ通信、リモートセンシング、全地球衛星測位システム(GNSS)と地上システムの機能を統合しつつある実績を活かし、これを「宇宙情報コリドー(回廊)」と呼んで拡大しつつある。そして、中国の衛星測位システム「北斗」を、米国が運営するGPSに代わる世界標準としていく意図も、米欧の宇宙専門家等は指摘している。

中国主導の月面基地(ILRS)計画

中国は現在、2030年代に月面基地を建設する国際月研究基地(ILRS)計画を進めている。中国は2019年に無人探査機「嫦娥4号」で難易度が高い月の裏側への着陸を世界で初めて成功した。更に、2020年には「嫦娥5号」によって月の土壌サンプル回収に米ソに次いで成功した。

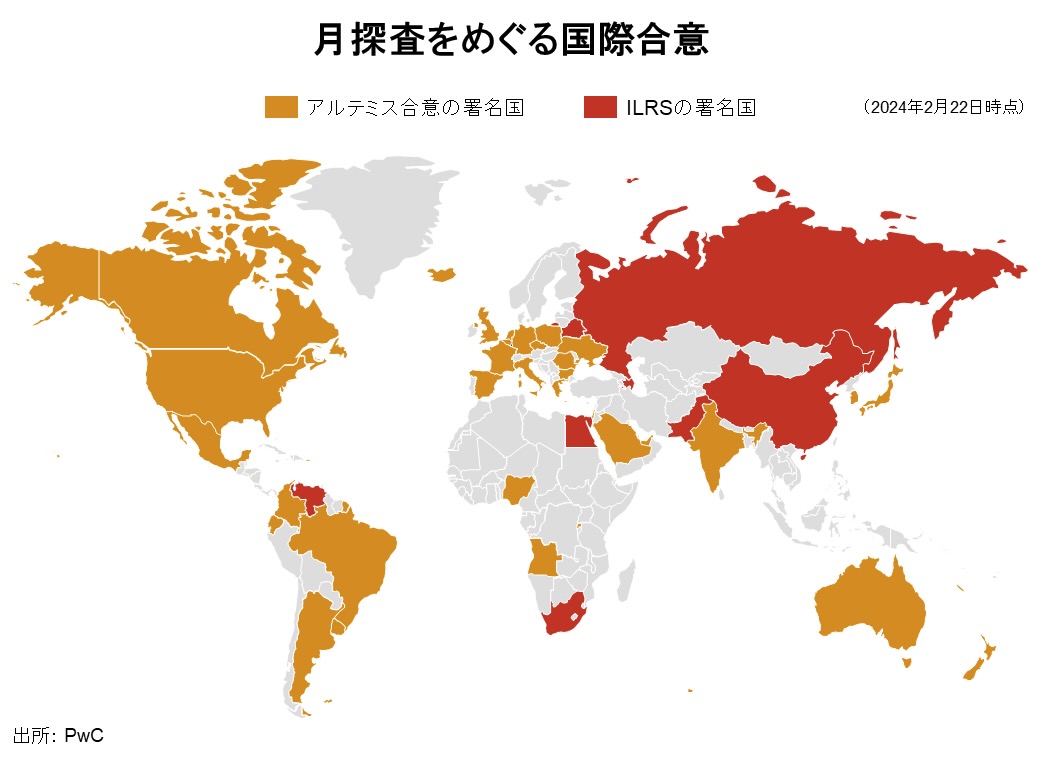

2021年、中国とロシアは共同で月面基地建設を進めることで合意した。中国が推進する月面基地計画ILRSに関する協定には、ロシア、ベネズエラ、南アフリカ、アゼルバイジャン、パキスタン、エジプトなどが署名。中国は各国に参加を呼び掛けている。同じく2030年代に月の有人基地建設を目指す米主導のアルテミス計画とのコントラストがうかがえる。

宇宙経済新業態の育成

5年ごとに中国の宇宙開発の基本政策の方向性を示す「2021年版宇宙白書」では、中国は2026年までに「宇宙応用とデジタル経済の深い融合を推進し、応用シーンを豊富にし、ビジネスモデルを刷新する。業界や地域の発展および一般の人々の多様化したニーズを見据え、通信、ナビゲーション、リモートセンシング情報の総合応用を進める。宇宙技術成果の経済・社会への移転・転化を急ぎ、宇宙旅行、宇宙バイオ製薬、スペースデブリ除去、宇宙実験などの宇宙経済の新しい業態を育成し、発展させる」としている。

2. インドの宇宙開発

1. 目的・背景

インドは現在、世界でも有数の宇宙大国に名を連ねているが、その背景として、社会経済開発のためのみならず、「インドの外交・戦略的自律性の確保」という目的が国家の独立当初から原動力として盛り込まれている点に大きな特色がある。

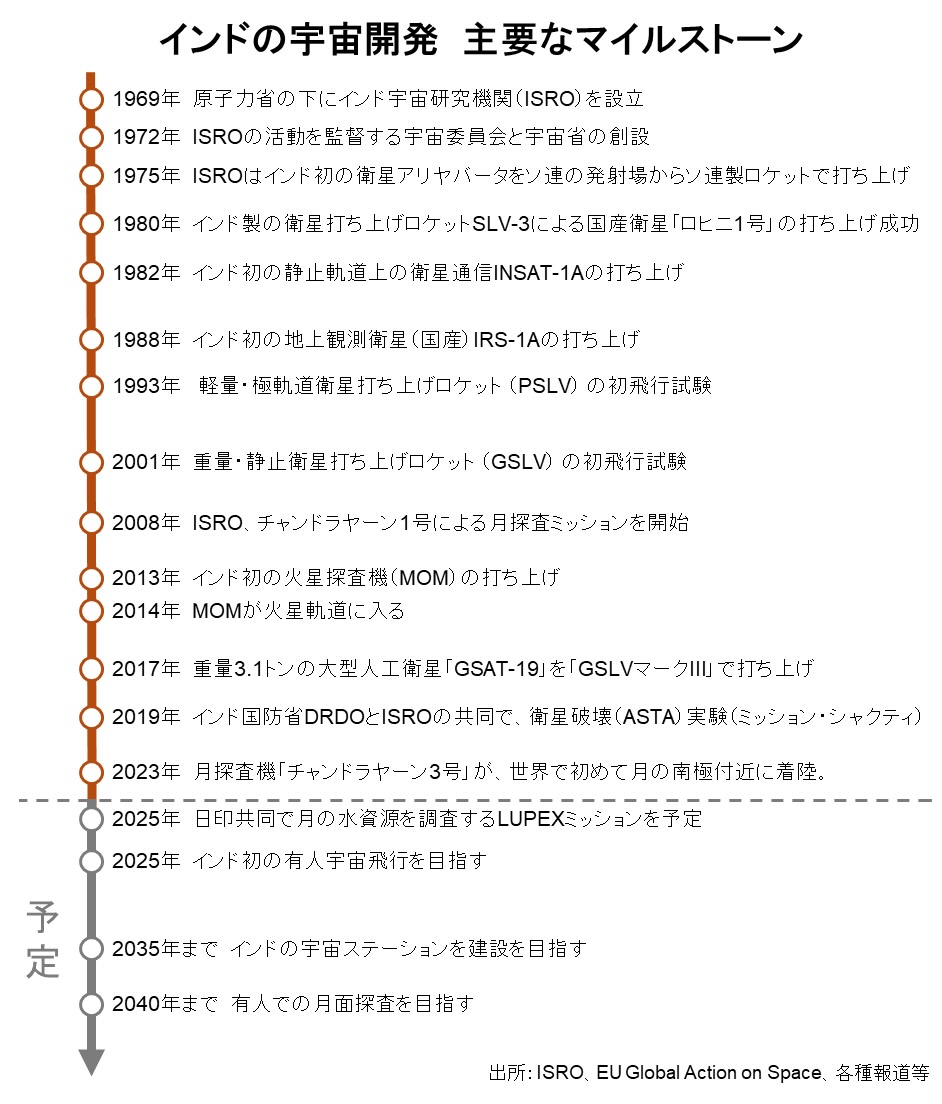

1947年にイギリスから独立した直後の困難な時期に、初代インド首相ネルーは、インドの自主独立と国民統合を実現するための重要な政策の一つとして、宇宙技術開発へ原子力と共に優先的にコミットした。当初、インドの宇宙開発部門はインド原子力省の傘下にあったが、核爆発関連とロケットの双方を開発することへの国際社会からの懸念に対応するために、宇宙と原子力を別組織に分離し、1972年にインド宇宙庁を新たに創設し、その下部組織としてインド宇宙研究機関(ISRO: Indian Space Research Organization)が誕生した。[8]

2. 宇宙開発・利用の体制

インドでは首相が長官を務める宇宙省のもと、ISROが宇宙関連技術の開発や応用を担っている。2019年にはインドの宇宙アセット保護を任務とする国防宇宙局(DSA)が設立され、国防省の下で運営されている。

インドは国家として、衛星通信、地球観測衛星(リモートセンシング衛星)、測位衛星、ロケット発射システム、月・惑星探査ミッションに至るまで、宇宙関連のほぼ全領域をカバーするプログラムを実施している。このため、通信、天気予報、災害管理ツール、地理情報システム、地図作成、ナビゲーション、遠隔医療など、衛星データから派生したアプリケーションの恩恵を享受し、宇宙ビジネス領域での今後一層の発展と市場拡大が期待される。[9]

3. 最近の動きと特徴

商業宇宙利用の促進

近年、インド政府は民間企業に対して宇宙活動を開放し、商業宇宙利用を促進している。

衛星の小型化や打上げコストの低下による商業宇宙の波はインドにも押し寄せ、2020年代以降、インド政府は民間企業に対しても積極的に宇宙活動の門戸を開き始めている。ISROは、2020年に民間企業の活動をサポートするIN-SPACe(Indian National Space Promotion and Authorization Center)を設立したほか、ISROが開発した技術のマーケティングを担う組織NSIL(NewSpace India Limited)を設立している。

2023年のISRO予算は前年比8%減となっているが、この背景には、民間に任せられる宇宙活動は民間に任せ、宇宙機関のみが実施できる月や惑星、有人宇宙活動等に優先的に集中する事情がうかがえる。

モディ政権は2023年4月、インド政府にとって初の公式宇宙政策となる「2023年インド宇宙政策(Indian Space Policy 2023)」を公表した。この中でISROは新たな技術や活動のための研究開発機関と位置付けられ、IN-SPACeが民間の宇宙活動の許認可主体であることが明確にされた。特に2023年8月の「チャンドラヤーン3号」の月面着陸成功は、モディ首相が進めるインドの宇宙活動への民間セクター/スタートアップの参入拡大や、同国宇宙分野への海外投資増加に向けた規制緩和に追い風となっている。

ただし、外国企業にとっては、宇宙分野でのインド進出に際して技術移転を含めてどのような対応が求められるかなど、経済安全保障の観点から情報収集が重要、と日本企業の関係者は指摘している。[10]

宇宙開発コストの安さ

インドの宇宙開発の最大の特徴はコストの安さだ。2023年8月に日本より先に月面着陸に成功した無人月探査機「チャンドラヤーン3号」のミッション全体のコストはわずか7400万ドル前後であり、同月に月の南極着陸に失敗したロシアの着陸船(約2億ドル)の半分以下で、NASAが計画している月の南極探査機「VIPER」(約433.5百万ドル)よりも圧倒的に低予算な点が注目されている。更に、インドの同ミッションの予算は『インターステラー』や『ゼロ・グラビティ』などの宇宙を舞台としたハリウッド映画よりも少ない。こうした中、近年の世界のロケット打ち上げ市場は、米国の新興宇宙企業の台頭と共に、インドの存在感が増すことによって低コスト化が加速している。

宇宙の軍事利用強化

台頭する中国への警戒感、パキスタンとの緊張関係、宇宙の戦闘領域化など宇宙の安全保障を巡る変化を受け、インドは軍事的な宇宙利用も強化しつつある。特に中国による2007年の直接上昇型ミサイルによる衛星破壊(DA-ASAT)実験は、インドの宇宙安全保障の認識に大きな影響を与えた、と米欧の宇宙関係者は見ている。

こうした中、インドは2019年にDA-ASAT実験(ミッション・シャクティ)も行った。DA-ASAT実験は現在、実験によって生じるデブリの軌道への影響が国際的にも懸念されており、2022年に米国が主導し、EU、英国、日本、オーストラリアなど35カ国がASAT実験停止モラトリアムを宣言しているが、インドは参加していない。

2022年10月、モディ首相は民間企業のイノベーションを活用し、インド軍が直面する課題に対応するための「Mission DefSpace」イニシアチブを発表した。打ち上げシステム、衛星システム、通信・ペイロードシステム、地上システム、ソフトウェア、軌道上サービスなど75の具体的課題と必要な軍民両用能力が特定され、それぞれについて民間企業からの提案を求める内容になっている。

インドのアルテミス計画への参加

インドのモディ首相は2023年6月に訪米し、米国が主導し日本や欧州等も参加する有人月面探査計画の「アルテミス合意」に署名し、同計画との連携を強化する方針を示した。伝統的に非同盟・中立を標榜してきたインドの参加は、インドの宇宙政策関係者等によると国内外で驚きを持って受け止められたが、インドは今後、アルテミス計画で得るデータや技術などの情報を受けられるようになり、インドの宇宙科学研究と探査能力を大いに高めることになると見られる。

尚、インドの動向は、グローバルサウスや非同盟諸国(NAM)にも影響を与えるため、今後の宇宙を巡る米中競争への影響が注目される。

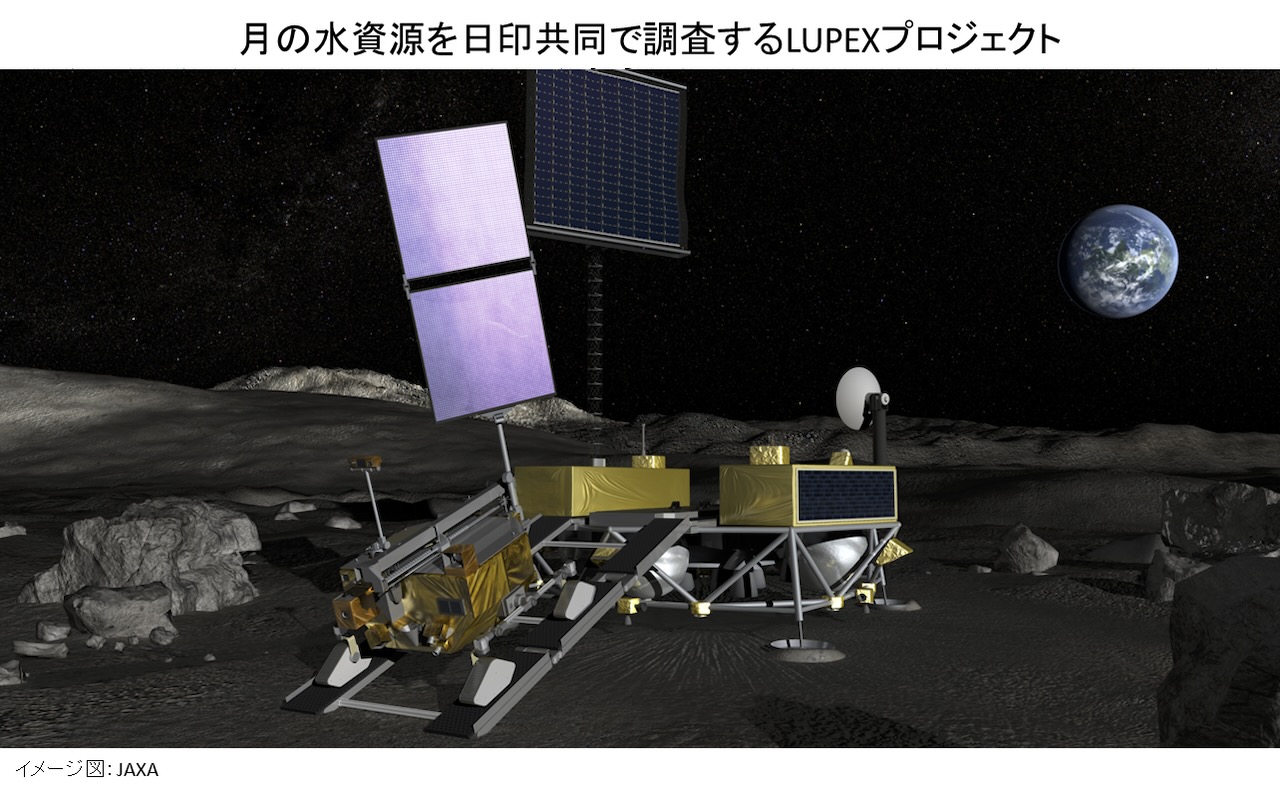

日印共同の月の水資源探査:LUPEXプロジェクト

2025年度以降には、アルテミス計画の有力参加国である日印が共同で月の水資源探査を行う「月極域探査機」(LUPEX)プロジェクトが予定されている。この国際共同探査では、インドが月面着陸機を開発し、日本がロケットの調達と月面を走る探査車の開発を担当する。月の中でも水資源の存在可能性が指摘される南極域を調べ、日本の探査車を約3か月半、運用する。

この共同プロジェクトの弾みとなる日印の宇宙開発の成果が最近達成されている。2023年8月、インドの無人探査機「チャンドラヤーン3号」は、世界で4か国目となる月面着陸に成功した。同機は月の南極約70度への着陸を果たし、南極付近への着陸としては世界初の快挙を成し遂げた。

一方、2024年1月には日本の無人探査機「SLIM」も、誤差100メートル以内の月面への精密着陸に成功。更に、2024年2月17日には、LUPEX計画での使用が予定されている日本の次世代基幹ロケットH3の打ち上げにも成功した。

3. グローバルサウスと日本

宇宙資源の争奪戦が活発化するなか、宇宙の開拓能力のない後発国は宇宙大国による資源の独占などを懸念している。フロンティアである宇宙の国際ルールが定まっていない現状では、パワーポリティクスが先行することが予想される。

この点、自由で開かれたインド太平洋(FOIP)を目指す日本は、同盟国の米国や日米豪印(QUAD)の枠組みの一員であるインドと共にアルテミス計画の成功に貢献することが重要である。ただし、今後どこかの時点で、アルテミス・チームだけでなく、そこに参加していない国々との議論の場が必要になってくる。特に日本は、キャパシティ・ビルディングの面で途上国にとっての親和性があり、対話の姿勢を今から見せていく必要がある。[11]

宇宙を巡る世界競争が激化して行くなか、日本は技術力と産業競争力の向上とともに、グローバルサウスの包摂も見据えた、広く長期的な視野を持って外交戦略や国際ルールメイキングの能力を磨いていくことが重要になるであろう。

[1] 長島純、『新・宇宙戦争』(第二章 ロシア・中国の宇宙戦略)、PHP研究所、2024年

[2] Foreign Affairs Committee Majority (GOP), “China Regional Snapshot: Space (November 14, 2022),” U.S. House of the Representatives.

[3] Cheng Li (Director, John L. Thornton China Center, the Brookings Institution), “China’s Military-Civil Fusion: Objectives and Operations,” China-US Focus (August 30, 2022), the China-United States Exchange Foundation.

[4] Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce, ”U.S. Space Industry “Deep Dive” Assessment: Impact of U.S. Export Controls on the Space Industrial Base” (February 2014).

[5] 青木節子、『中国が宇宙を支配する日』(第1部 第4章 南南協力で進む途上国支配)、PHP研究所、2021年

[6] 内閣府宇宙開発戦略推進事務局、「宇宙輸送を取り巻く環境認識と将来像」(2023年)

[7] Mark Stokes, et al., “China’s Space Counterspace Capabilities and Activities,” a report for the U.S.-China Economic and Security Review Commission (March 30, 2020).

[8] 岩本(大工原)彩、「インドの宇宙開発と日印協力」、現代インド・フォーラム No. 59(2023年秋季号)

[9] EU Global Action on Space, “Market Report Asia” (January 2022) , a report for the European Commission.

[11] 外務省関係者からの知見共有に基づく