ニュース

気象衛星「ひまわり」で光合成活動を30分ごとに可視化–植物の「昼寝」を宇宙から監視

2025.07.14 11:00

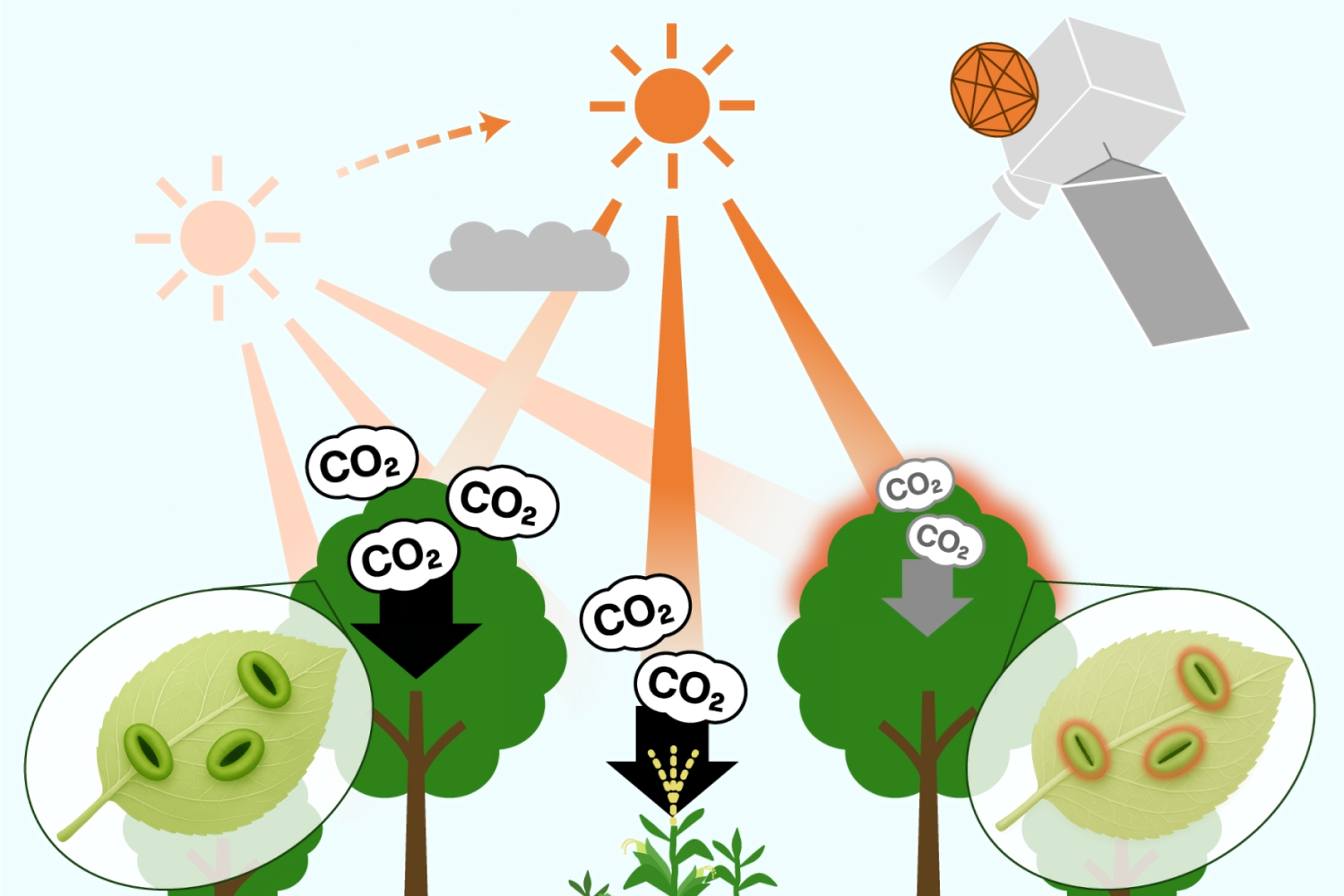

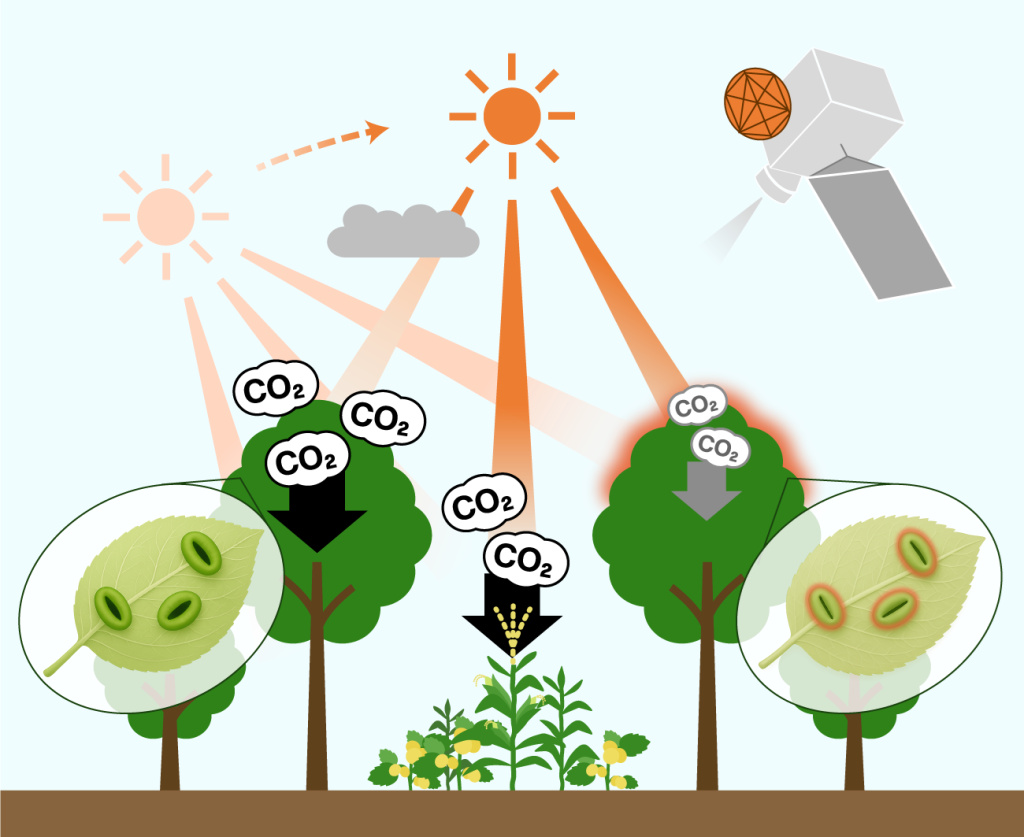

千葉大学が参画する国際共同研究チームは、気象衛星「ひまわり」8号と9号の観測データを活用して、東アジア地域での植生の光合成量を30分ごとに推定する手法を開発した。7月9日に発表された。

今回の手法を活用することで、従来は表現が困難だった晴天と曇天の光利用効率の違いを正確に捉えることが可能になったと説明。加えて、真昼の強光・高温・乾燥時にみられる光合成活動の抑制(「昼寝現象」とも言われる)も正確に捉えられるようになったとしている。

植物の光合成量は、陸上の生態系での炭素循環や気候変動を理解する上で基盤になる指標という。近年増加している熱波や干ばつなどの異常気象に対する植生活動の応答をいち早く把握するには、1日を通じた光合成量の変動(日周変動)を捉えることが不可欠と説明している。

しかし、植生の光合成活動を含む陸上での観測には、同じ地点を飛来す頻度が低い、極軌道を周回する地球低軌道(LEO)の衛星が主に利用されており、光合成量の推定は数日から1カ月単位で行われてきたという。

衛星の観測データをもとに光合成量を推定する、従来の光利用効率モデルは真昼の強光・高温・乾燥条件、日の出直後や日没前の薄暗さ、空模様の急激な変化など1日に起きる多様な気象環境の変動を考慮していなかったとしている。

今回の成果は、異常気象時に植物が受けるストレスやダメージの早期発見に利用可能と説明。加えて、日周から年スケールの(植物の光合成や動植物の呼吸などによる)炭素収支を一貫して捉える、新たな枠組みとしての活用も期待できるという。

研究成果は、国際誌「Remote Sensing of Environment」に掲載された。

研究チームは、千葉大学 国際高等研究基幹(Institute for Advanced Academic Research:IAAR) 環境リモートセンシング研究センター(Center for Environmental Remote Sensing:CEReS) 助教の山本雄平氏と教授の市井和仁氏が主導する、日本や韓国、ドイツの大学で構成。日本からは国立環境研究所(NIES)、森林研究・整備機構の森林総合研究所、宇宙航空研究開発機構(JAXA)も参画した。

関連情報

Remote Sensing of Environment掲載論文

千葉大学 CEReS 発表

NIES 発表

森林研究・整備機構 森林総合研究所 発表

JAXA 第一宇宙技術部門 発表

Related Articles

フォトレポート

[フォトレポート]世界一美しいロケット発射場「JAXA 種子島宇宙センター」–施設や食堂を写真で紹介

2023.08.16 09:00

- #ロケット発射場

- #JAXA種子島宇宙センター

- #フォトレポート