ニュース

独アトモス、再突入機の初飛行は「ほぼ成功」–打ち上げ5週間前に軌道変更、想定のデータを得られず

ドイツ企業ATMOS Space Cargo(アトモス・スペース・カーゴ)は現地時間4月22日、大気圏再突入カプセル「PHOENIX 1」の初飛行は「ほぼ成功」したと発表した。

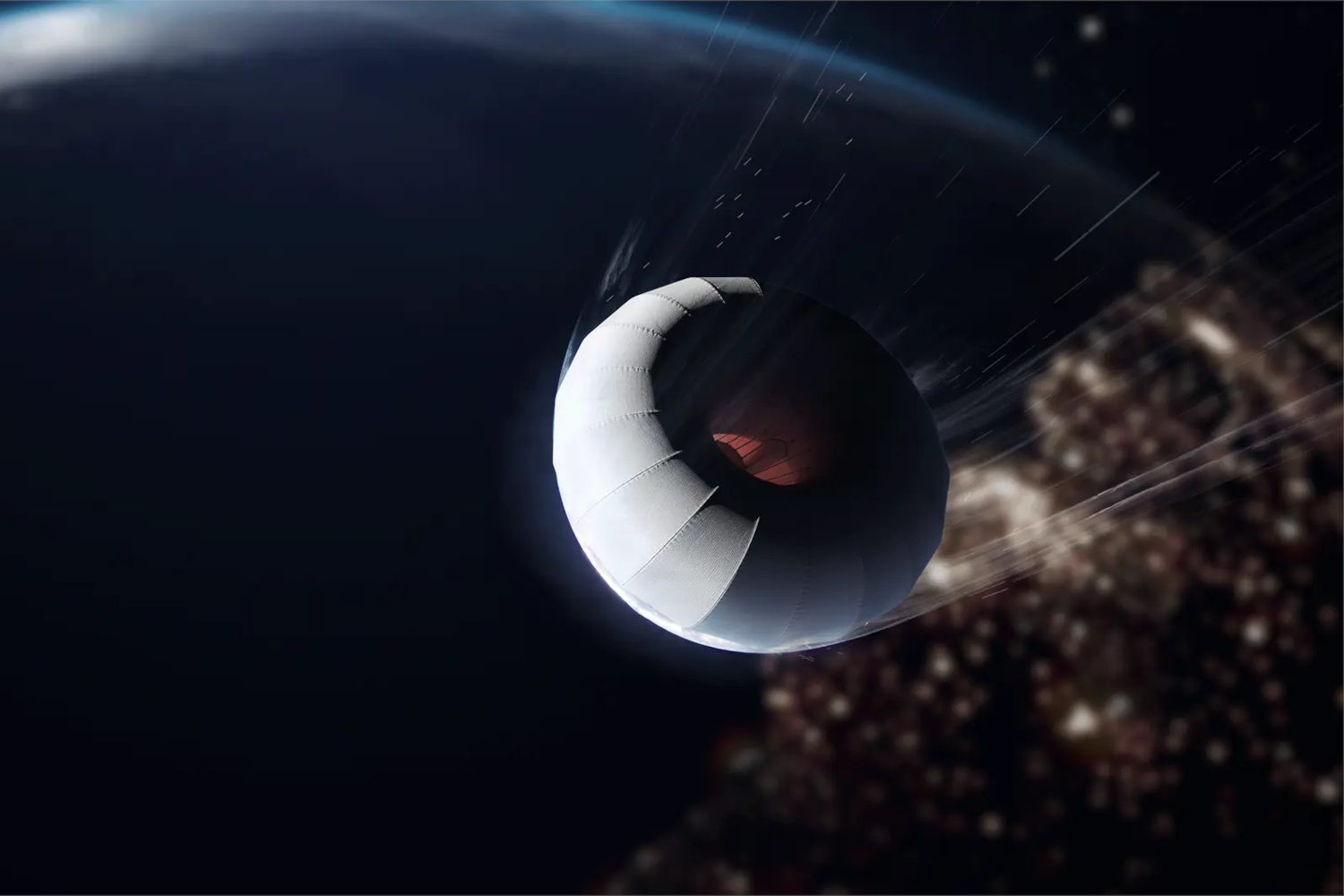

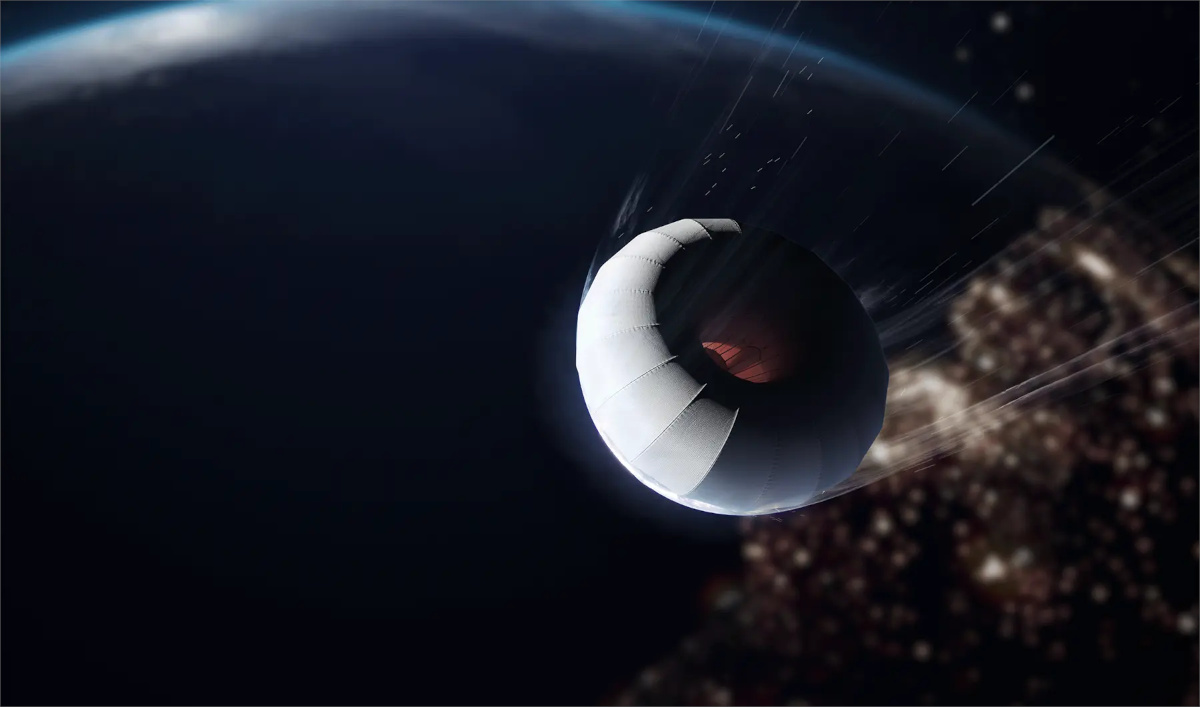

PHOENIXは、軌道に打ち上げられ、搭載した貨物(ペイロード)を地球に安全に輸送することが目標。機体には耐熱シールドと高速パラシュートの役割を兼ねる「インフレータブル大気減速装置(Inflatable Atmospheric Decelerator:IAD)」を搭載。軌道上で膨張し、秒速約7800m(時速約2万8000km)の軌道速度からパラシュートなしで着水できる速度まで減速させられるという。初期バージョンでは最大100kgを地球に運搬可能だが、将来的には数トンの運搬能力を持たせることを考えている。

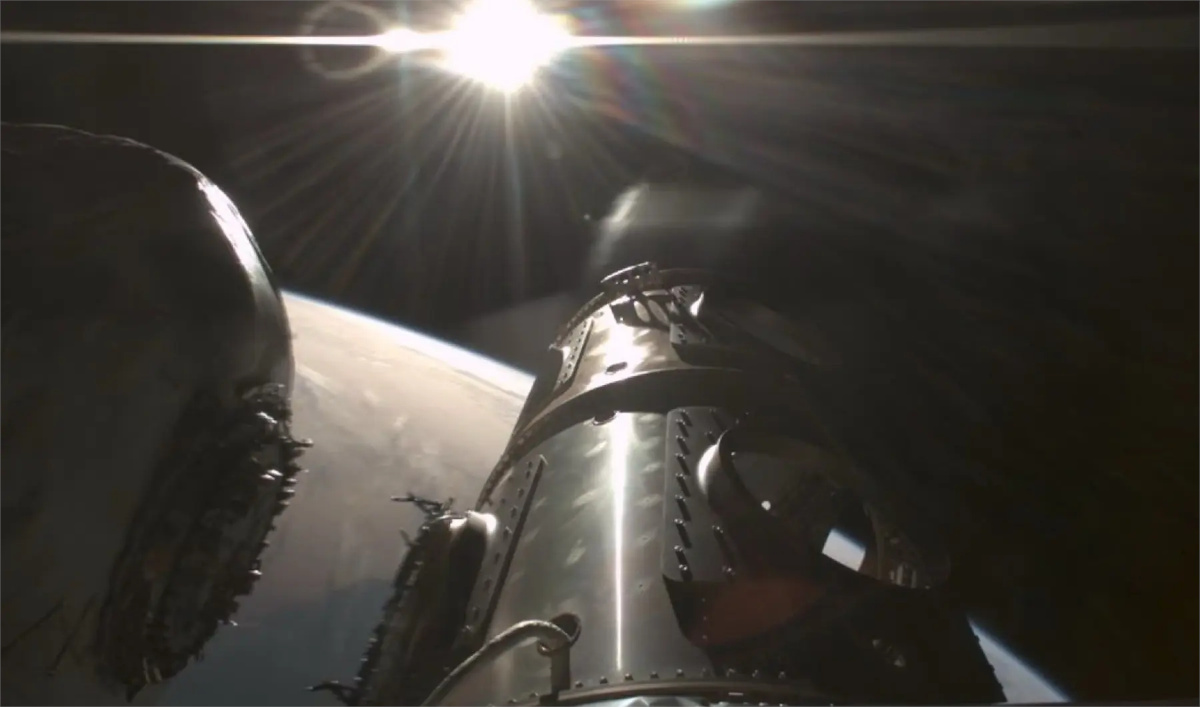

プロトタイプであるPHOENIX 1は、4月21日にSpace Exploration Technologies(SpaceX、スペースX)の「Falcon 9」(ファルコン9)ロケットで中傾斜軌道に小型衛星を打ち上げるライドシェア(相乗り)ミッション「Bandwagon-3」として打ち上げられた。打ち上げから約90分後にロケット上段から分離され、約30分後に南大西洋に再突入。ブラジル沖約2000kmの南大西洋に着水した。

ATMOSは当初、マダガスカル島東方のインド洋に浮かぶレユニオン島付近での再突入を計画していた。着水後に機体を回収するための船舶、再突入中にデータを収集するための航空機など再突入計画を半年かけて策定したという。

海外メディアのSpaceNewsによると、Bandwagon-3の主となるペイロードである偵察衛星の「運用上の制約」を理由に、SpaceXは打ち上げ5週間前に軌道変更をATMOSに通知した。こうしたことからPHOENIX 1はブラジル沖に着水し、着水後の回収は不可能となった。当初の計画よりも急な再突入となり、機体への負荷も増大したとみられている。

ATMOSは、再突入までの飛行の重要な段階で機体と通信するため、南米に新たな地上局を設置。再突入時のデータ収集を試みるため、チャーター機を手配したが、着水地点は航空機の航続距離外だったという。この距離と雲のせいで、再突入時の画像を撮影することもできなかった。

ATMOSの創業者で最高経営責任者(CEO)であるSebastian Klaus(セバスチャン・クラウス)氏は、ミッション後に開いた記者会見で、今回のミッションには(1)飛行中の機体自体からデータを収集、(2)機体内のペイロードを操作し、データを返送、(3)再突入時のIADの性能に関するデータを収集――という3つの主な目標があったと説明した。

PHOENIX 1には、ドイツ航空宇宙センター(DLR)の放射線検出器や英Frontier Spaceの宇宙実験装置、日本のIDDKが開発する宇宙実験装置などが搭載されていた。計4つのペイロードがすべて正常に起動し、データを返送したことを確認。つまり、ミッションの目標のうち(1)と(2)については「完全な成功と言える」とKlaus氏は説明。「多くのデータが得られたことが確認されている」

再突入時の機体や耐熱シールドの性能について確実な情報が得られていない。再突入の軌道が変更されたことからデータが取得できなかった。ミッションの目標(3)についてKlaus氏は「現時点では一部成功」として飛行データの分析を継続している。

一部のデータは耐熱シールドが計画通りに膨張したことを示唆しているが、同社が保有するデータの分析には、さらに時間が必要だとKlaus氏は説明。地上局からの距離を考えると、飛行の最終段階でPHOENIX 1からデータを取得するのは「非常に困難」との見方を明らかにしている。

今回得られたデータは、2026年に打ち上げる予定の「PHOENIX 2」の開発に生かされる予定だ。