ニュース

Synspective、日次「干渉SAR」画像のテスト観測に成功–ミリメートル級の変動検出に応用

2024.06.10 08:00

小型の合成開口レーダー(SAR)衛星を開発、運用するSynspective(東京都江東区)は6月6日、日次の「干渉SAR」解析向け画像のテスト観測に成功したことを発表した。

干渉SAR(Interferometric SAR:InSAR)は、同じ条件で異なる日時に撮影した複数のSARデータを処理することで小さな地表の動きを計測できる手法。今回のテスト観測では、異なる日時に撮影した画像のペアを日次で取得することに成功したという。

電波の位相を利用して画像を取得する干渉SARは、同じ場所を2回のSAR観測で2枚の位相画像から干渉させて差を取ること(干渉解析)でわずかな距離の差の情報を利用可能であり、地面の変動を捉えられるという。通常だと距離の測定は精度が数メートル程度だが、干渉SARだとセンチメートルで測定できる。

今回のテスト観測では、3月に打ち上げた「StriX-3」と2022年9月に打ち上げた「StriX-1」を利用した。

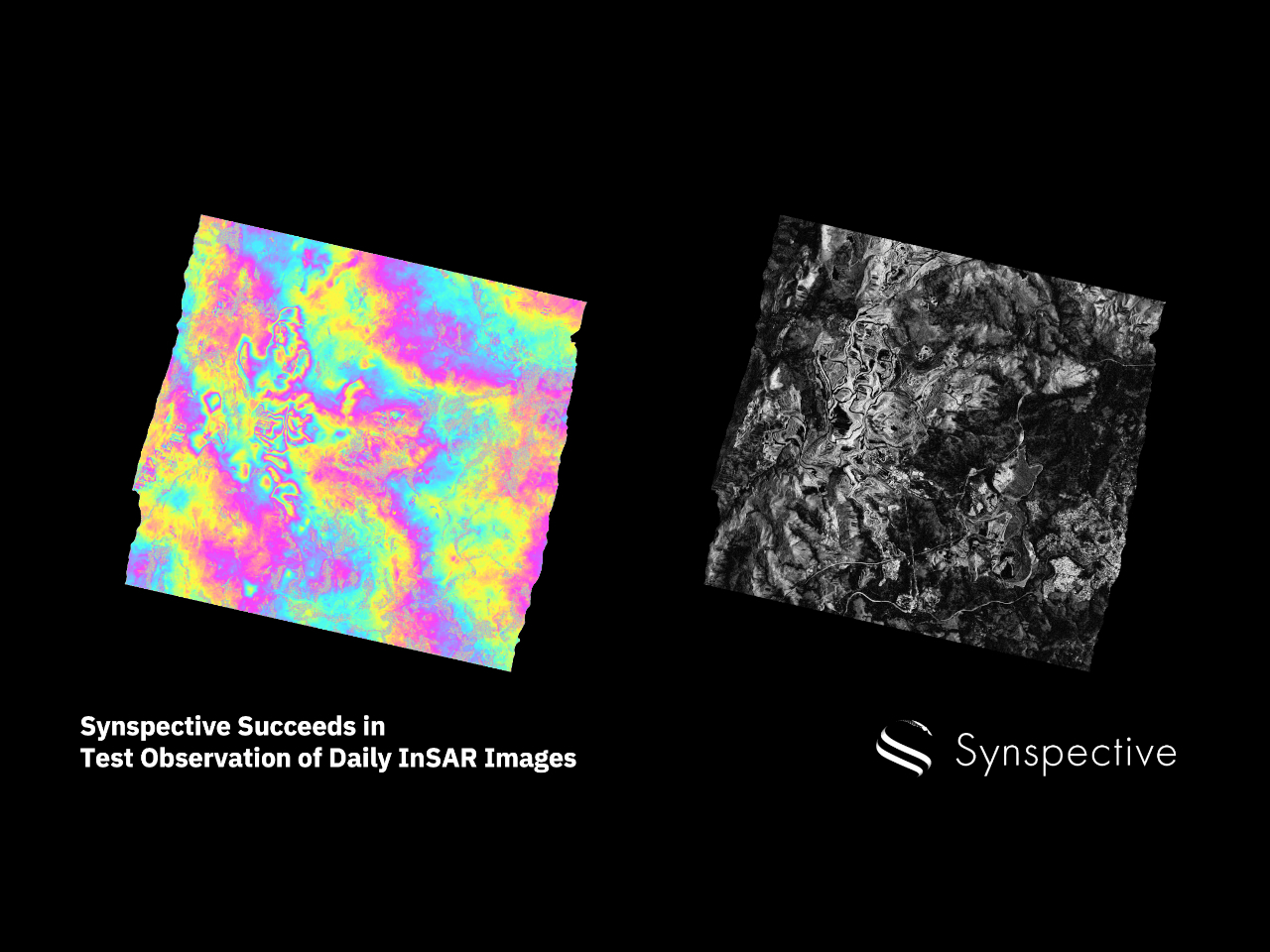

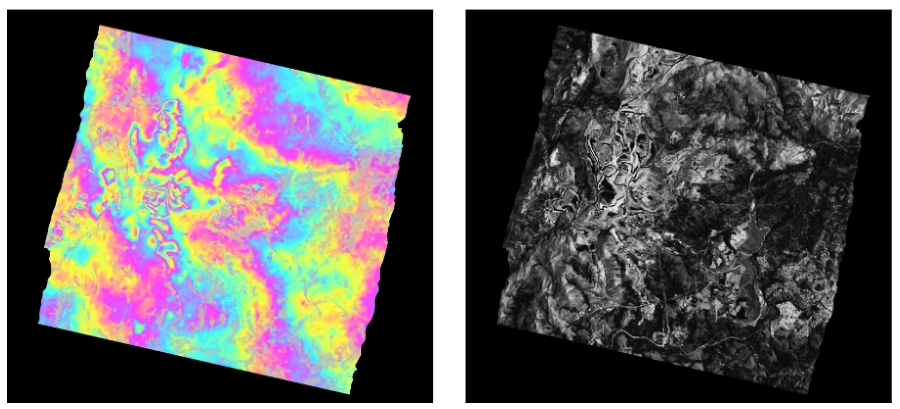

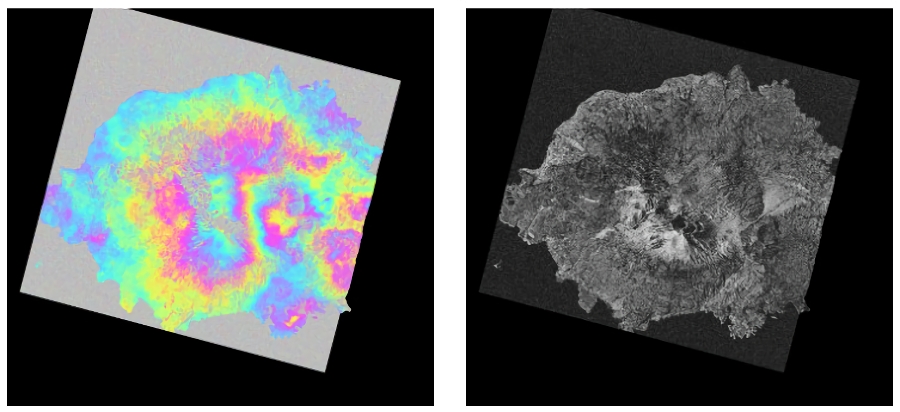

2日間連続で撮影した画像で干渉SAR解析を実施した。左側のカラー画像は、SAR画像の位相差(1回目と2回目の観測波の位相差)を色の変化で表している。右側の白黒画像は、SAR画像の干渉性の高さ(1回目と2回目の観測波の位相のそろえ具合)を明るさで表している。

画像全体で高い干渉性が得られていることが確認できると説明。これらの画像をさらに解析することで、高さ方向の情報やミリメートルレベルの変動の検出に応用できるとしている。

現在広く使用されている大型SAR衛星だと、最高でも6日程度の間隔でしか画像を取得できないという。より高頻度で画像を取得できるようにすることで、建設現場の安全管理や災害の予測や把握などで応用範囲が広がるとしている。

同社は経済産業省の「中小企業イノベーション創出推進事業」(SBIRフェーズ3)に採択され、日次での干渉SARの技術開発や体制構築を進めている。地盤変動モニタリング(Land Displacement Monitoring:LDM)を含めた干渉SAR解析関連のサービス構築も並行して進めていくという。

![[フォトレポート]地球からは見えない謎に満ちた「月の裏側」--中国「嫦娥6号」が撮影](https://uchubiz.com/wp-content/uploads/20240604_change6_1280x960.jpg)

![[フォトレポート]世界各地を彩るオーロラ、太陽嵐のさなかに](https://uchubiz.com/wp-content/uploads/cnn_35218787_1280x960.jpg)