ニュース

神戸市、人工衛星データで農地状況を把握する「ACTABA」を関西初導入

2022.06.15 08:00

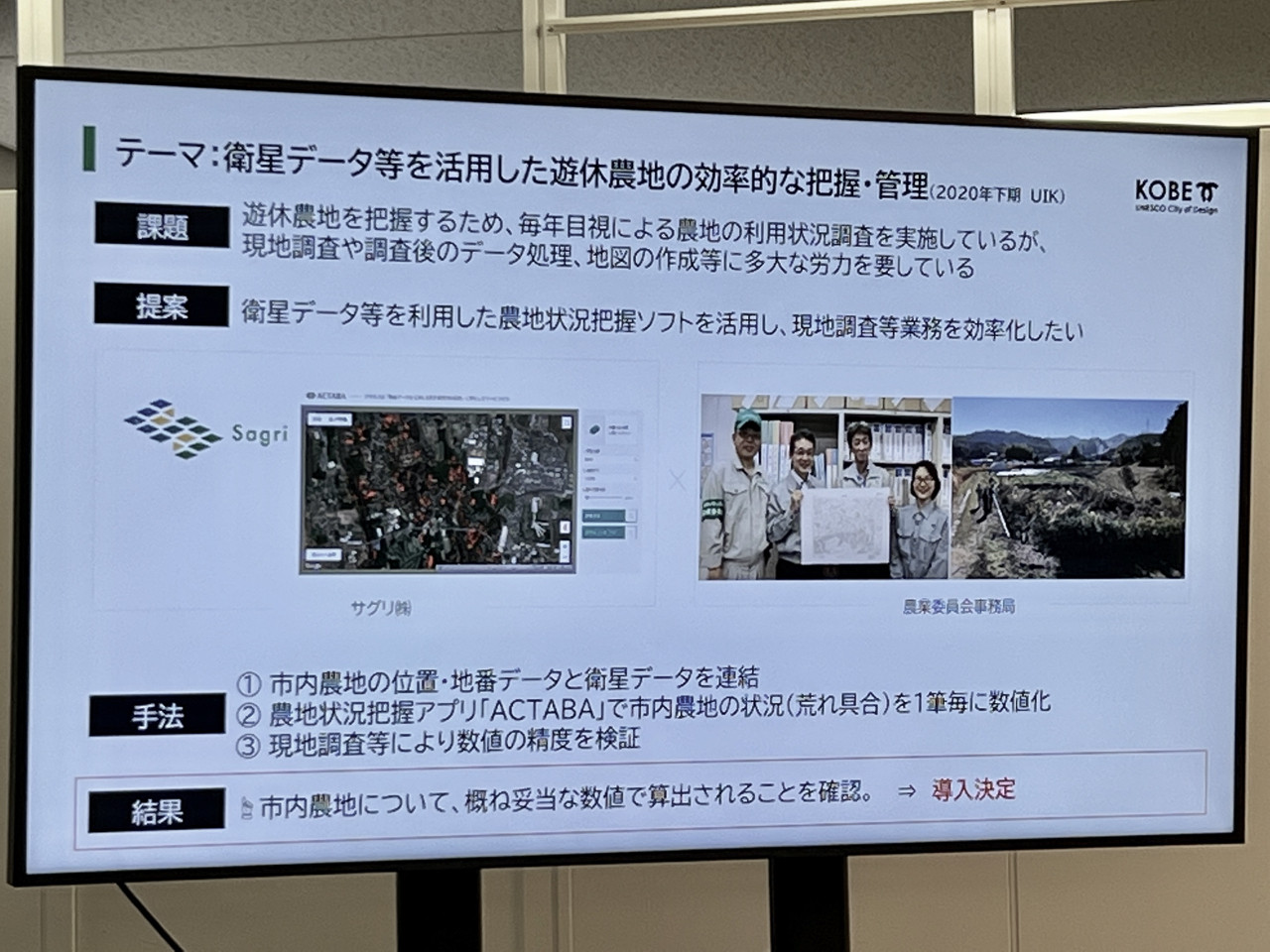

神戸市は6月13日、スタートアップのサグリが開発する農地状況把握アプリ「ACTABA(アクタバ)」を採用することを発表した。跡継ぎ問題や人手不足などで耕作の予定が無いまま放置されている「遊休農地」が全国的な問題になるなか、農地の利用状況調査を効率化する。

遊休農地は、過去1年以上農作物が作付けされていない耕作放棄地のうち、農林水産省が全国の市町村に設置する農業委員会が毎年行う農地パトロールによって認定される。遊休農地の早期発見と早期解消は、農地に戻せない荒廃農地を減らし、害虫や野生動物の被害、災害のリスクを減らすために重要視されている。ただし農地法によって調査は目視で行うことが決められており、地域によっては現地に移動するだけでも時間がかかる。また、報告のためのデータの入力や地図の作成は事務所に戻ってから行うなど、多大な労力を必要とする。

そこで神戸市は、2017年から実施する官民協働の課題解決プロジェクト「Urban Innovation KOBE」を通じて、課題解決に協力するスタートアップを募集。サグリが提案する農地パトロール調査アプリACTABAを活用する案を採択した。

兵庫県丹波市で2018年に創業したサグリは、独自の技術で農学的に農業を最適化するアプリケーションを提供しており、人工衛星データを活用したシステムの開発を得意としている。

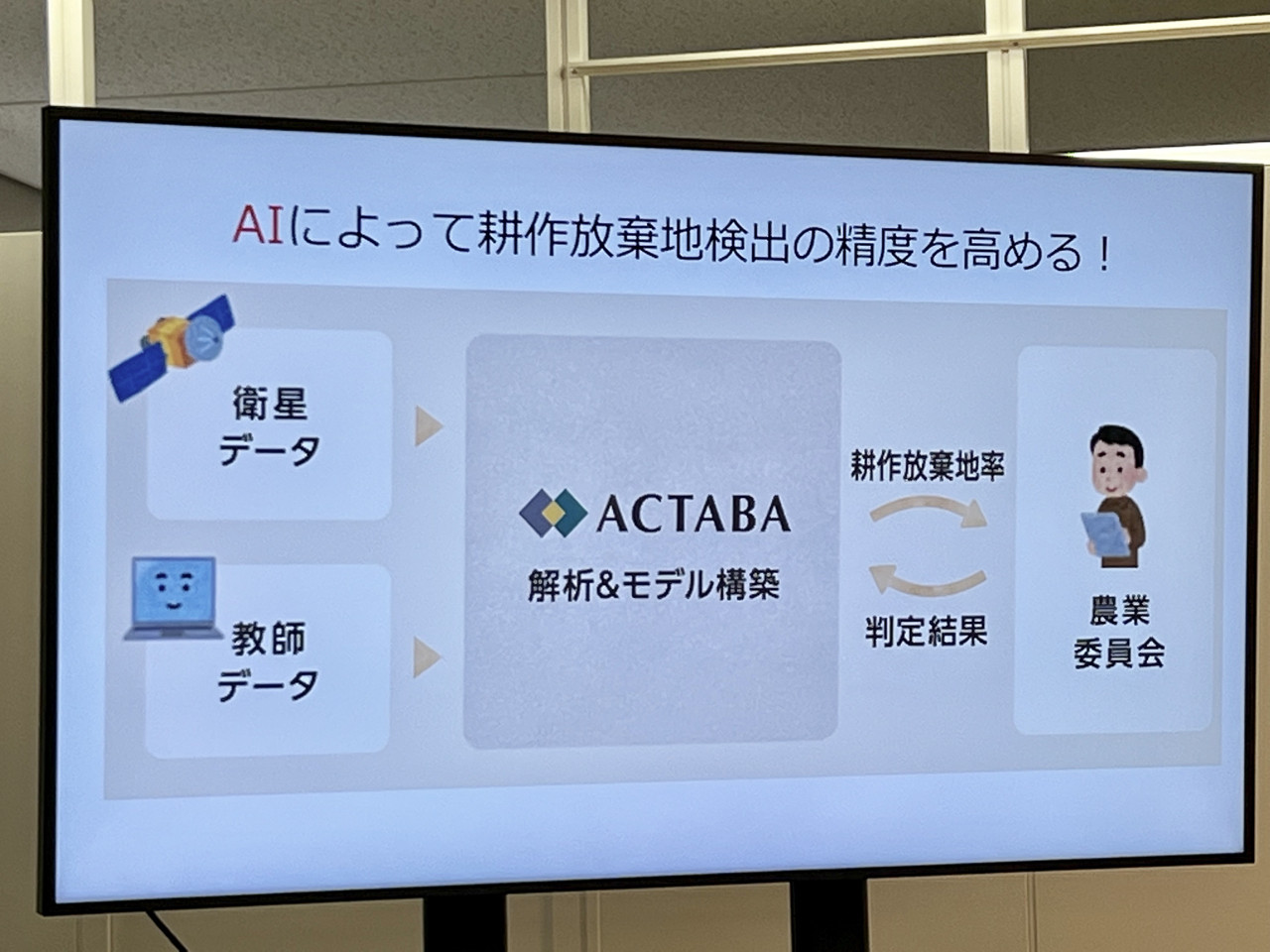

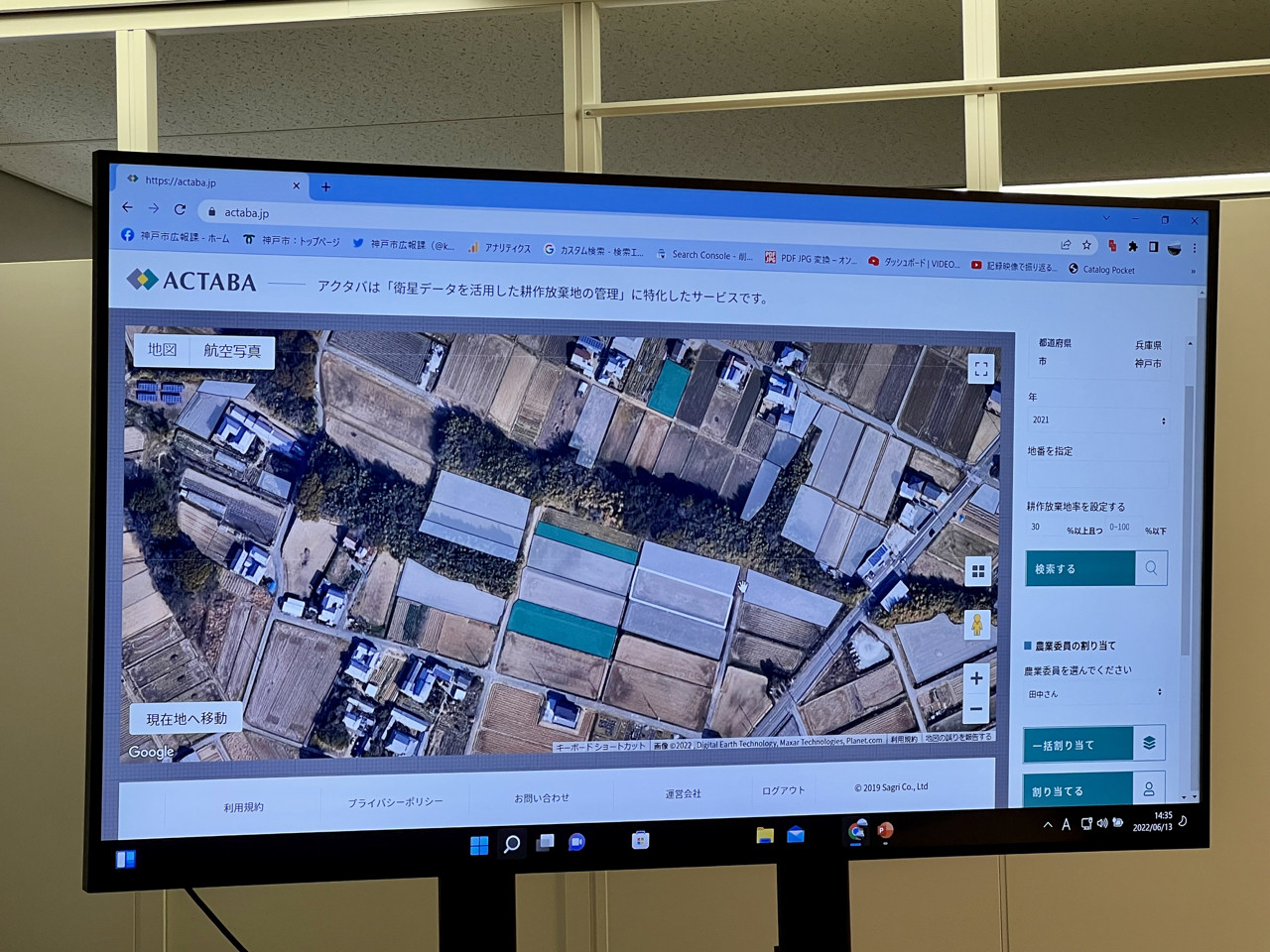

ACTABAは、人工衛星から撮影した画像データから農地を一筆(区画)ごとに抽出し、AI(人工知能)による画像分析で農地の耕作放棄地率を算定する。荒れ具合によって区画の色を変えて表示することで、どこに遊休農地があるかが予測でき、調査効率が高められる。

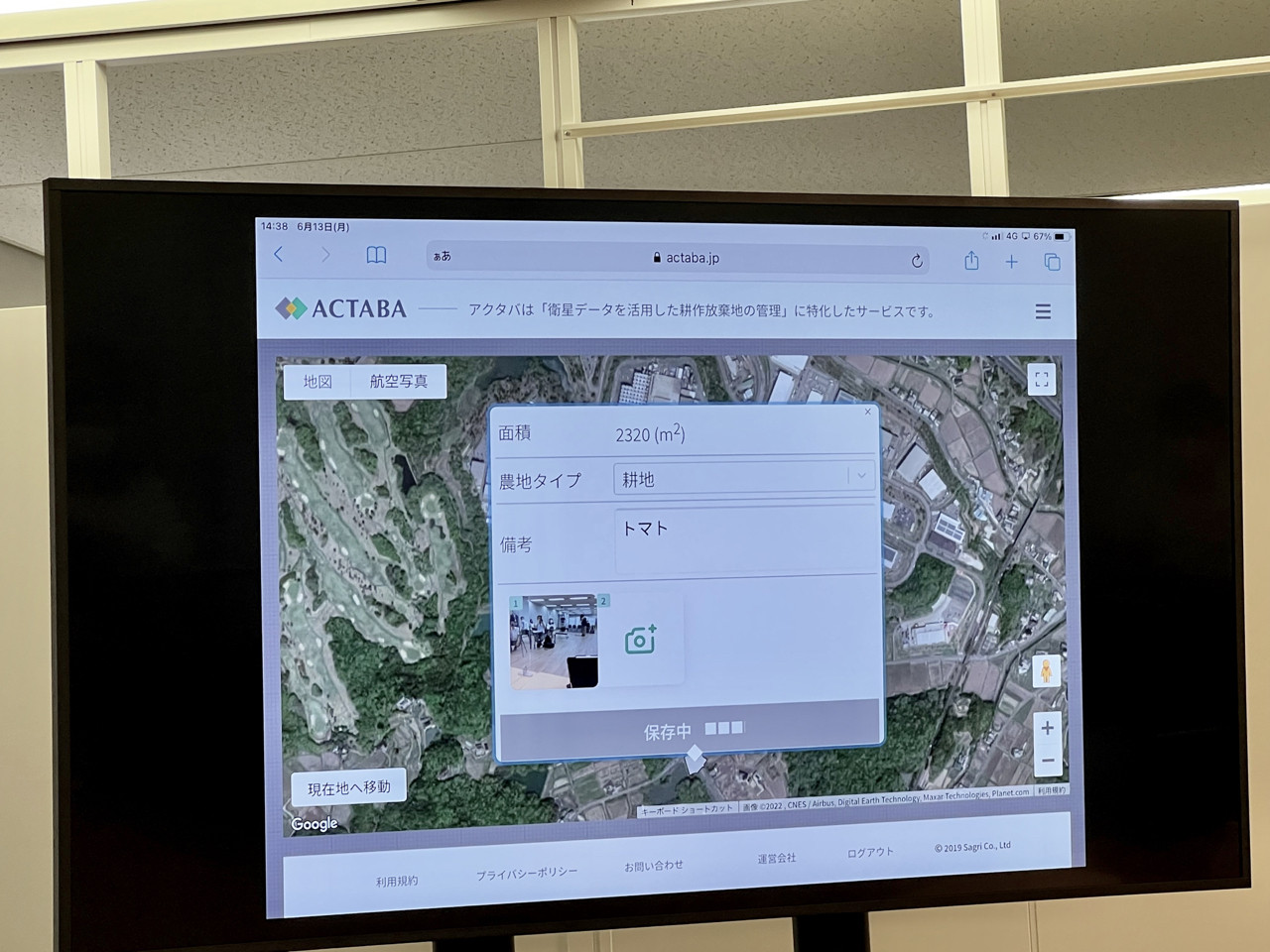

画像データは地番データと連結しており、区画をクリックすると住所や農地の状況を算定した結果を表示する。地元の調査員はそれらのデータを見ながら、現地で目視した情報をパトロール先で使用するタブレットから直接入力でき、その状態を事務局側のPCからリアルタイムで把握することもできる。

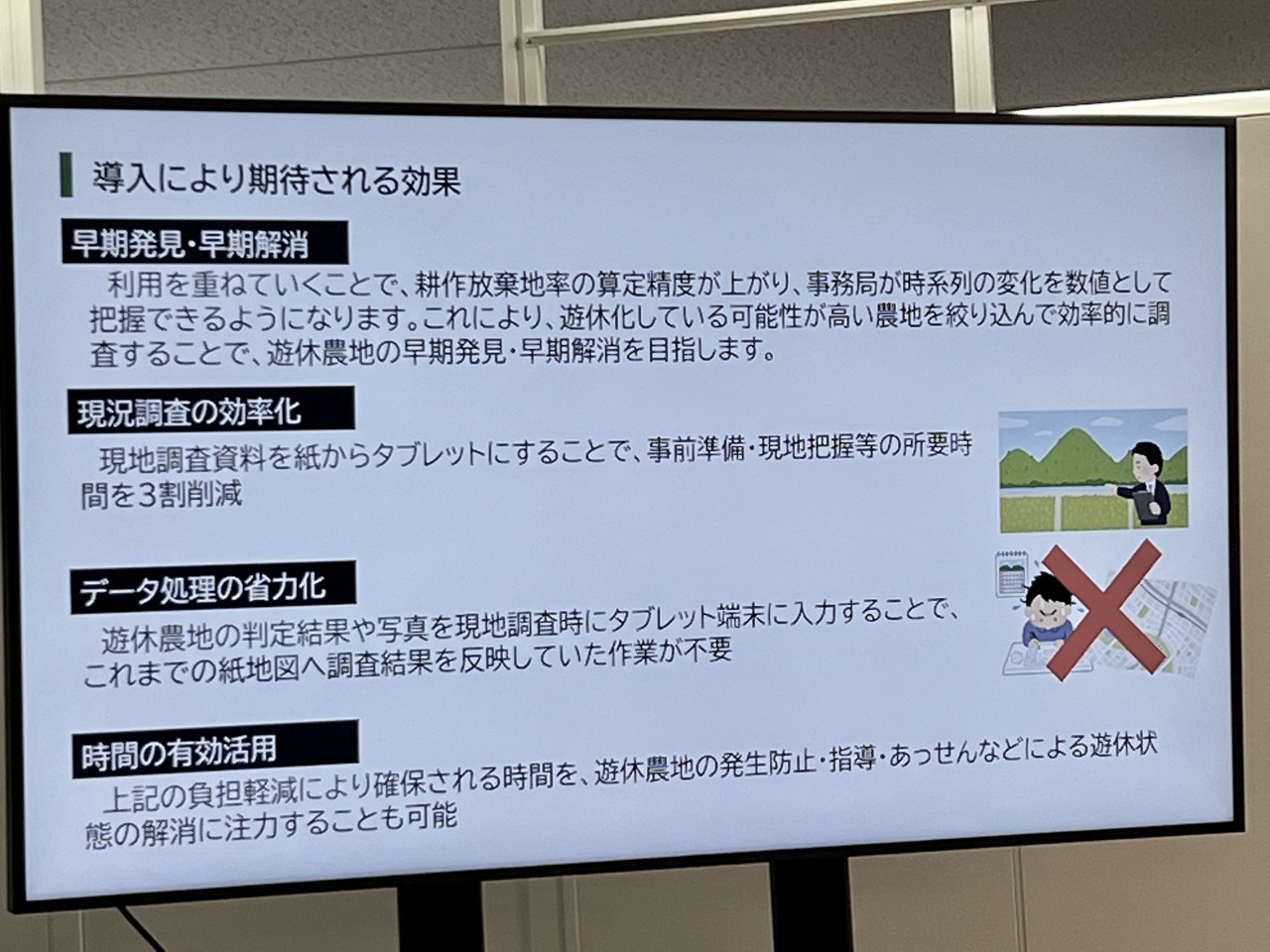

2020年12月に案が採択された後、2021年1月〜6月にかけて実施した実証実験において、人工衛星データによる分析結果と実際の状況を比較したところ、概ね妥当な数値が算出されることが確認でき、2022年5月から正式導入が決まった。同様の課題からACTABAの導入を検討する自治体は全国で約40あるが、関西で正式な導入を決めたのは神戸市が初となる。

開発を担当したサグリ 代表取締役社長の坪井俊輔氏は、耕作放棄地の調査に人工衛星データを利用するメリットとして、広域性と時間変化を追える回帰性を挙げている。「画像解析の精度は利用を重ねることで上がるが、学習に使用する教師データは地域差があり、例えば神戸市は農地の種類が多様であることを前提とした開発が必要になる」という。

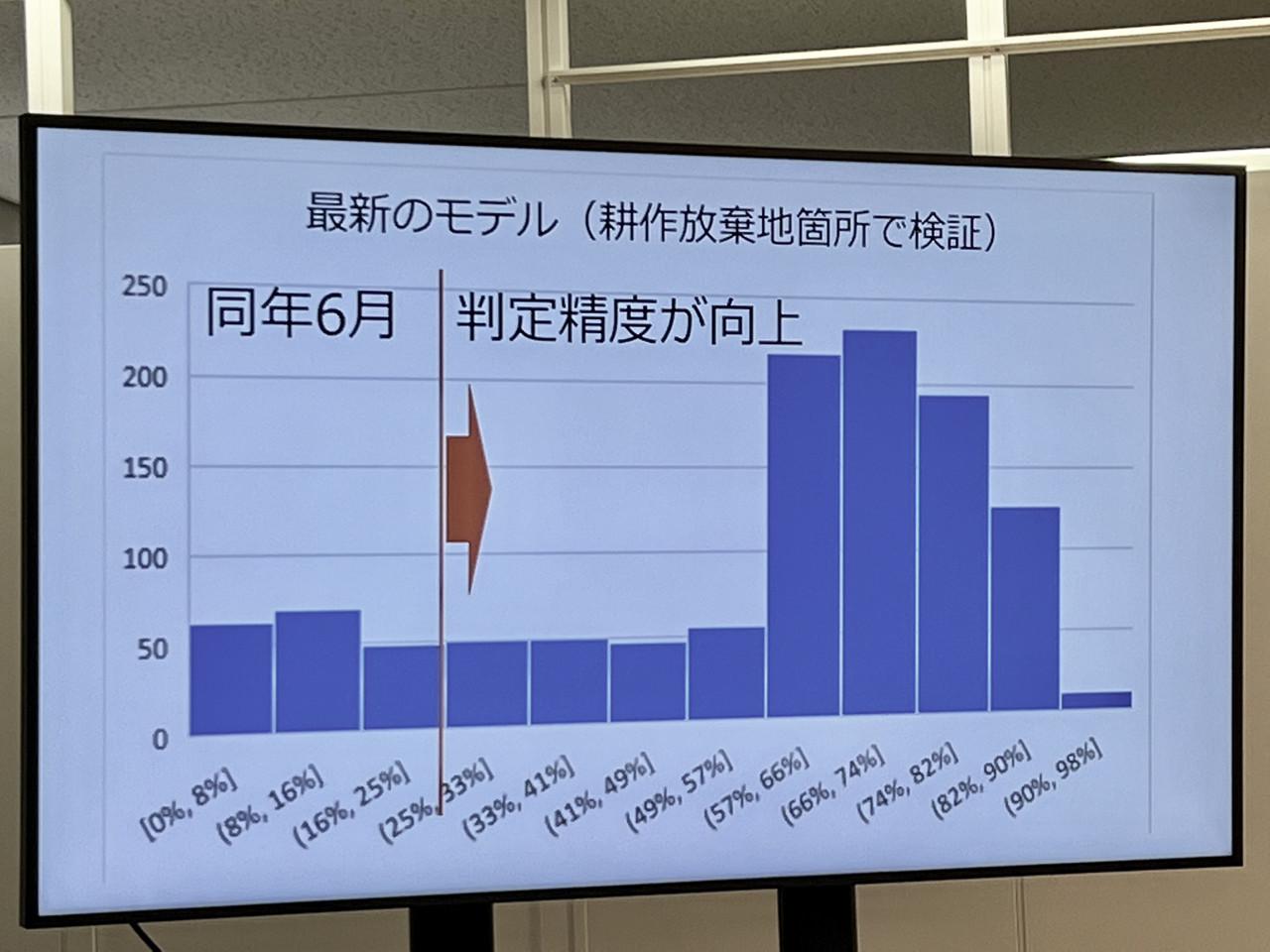

実際に実証実験を開始したばかりの2021年1月の時点では分析モデルの判定精度は低かったが、教師データに地上からの調査データを加えるなど細かなアップデートを重ね、6月の最新モデルでは判定精度を向上させた。

現在は目視での調査が必須だが、6月下旬頃に農地パトロールのエビデンスに衛星やドローンを利用できるよう、農地法の改正が予定されている。将来的にはシステムの活用そのものが認められる可能性もあり、サグリではそうした状況も想定しながらACTABAの開発を進めている。

ACTABAは、現場のDXにも貢献している。タブレットは屋外でも問題なく使用できるよう使い勝手が高められ、音声入力や農地のルート表示にも対応している。入力データを国の提出に必要なフォーマットに転記する機能もあり、事務作業も軽減できる。農業委員会事務局 担当課長の岡野光世氏は「事前準備に必要な時間を使用で3割ほど削減できており、現場に持ち込む荷物を減らせた。今から活用を続けることでさらに解析精度が高められ、効率化によって現場の負担を減らしていきたい」と述べる。

ACTABAの利用料金は、クラウドや衛星データの使用料を含めて農地面積あたりで設定しており、神戸市の利用料(税別)は年間150万円。今回のように宇宙技術の活用は目に見えないところで進んでおり、日本の農業や食糧問題の解決につながることが期待できそうだ。

(この記事はCNET Japanからの転載です)