特集

なぜ月ではゴム製タイヤが使えないのか–ブリヂストンが開発する「月面タイヤ」鳥取砂丘での試験に密着(秋山文野)

2024.06.10 10:55

ブリヂストンは5月30日、第2世代となる「月面探査車用タイヤ」の走行試験を公開した。試験は、「レゴリス」と呼ばれる「月面の細かい砂」に環境が似ている鳥取砂丘の月面実証フィールド「ルナテラス」で実施された。

鳥取砂丘の「ルナテラス」とは

鳥取県は2023年、内閣府と経済産業省によるスペース・ニューエコノミー創造ネットワーク(S-NET)の「宇宙ビジネス創出推進自治体」に選定された。そして、同年7月には日本有数の海岸砂丘である鳥取砂丘の鳥取大学乾燥地研究センター敷地内に月面を疑似した実証フィールド「ルナテラス」を整備し、宇宙探査に向けた実験施設として公開した。

同フィールドは企業や大学、学生などが利用でき、料金は無料(使用後の原状復帰が条件)とあって、月や火星の表面探査に向けた探査車(ローバー)開発に利用されてきた。鳥取県産業未来創造課の井田広之氏によれば、開設から2024年3月までに9件の利用実績があり、2024年度は宇宙人材育成に向けた月面ローバー開発の全国学生大会なども計画されている。

このルナテラスの利用で存在感を示しているのがブリヂストンだ。同社は、2019年にトヨタが宇宙航空研究開発機構(JAXA)と共に、アルテミス計画で用いる月面有人探査車(有人与圧ローバー)「ルナクルーザー」の開発を表明した際に、ローバーを支えるタイヤの開発で名乗りを上げた。

月面ローバーのタイヤといえば、アポロ計画ではアポロ15号から17号まで使用された探査車「Lunar Roving Vehicle 」(LRV)では、米国のグッドイヤーがタイヤの開発を担当した。

月面は大気がなく、細かいレゴリスで覆われて沈み込みやすい。さらに大小さまざまな岩が点在する悪路で、摂氏120度以上の高温から摂氏マイナス170度の極低温までの温度サイクルを繰り返す。つまり非常に過酷な環境だ。

そこでグッドイヤーは、亜鉛メッキされたスチールワイヤーメッシュのタイヤを開発した。さらに、月面をしっかり掴んで駆動力を生み出すために、メッシュの上にチタン製のプレートをV字型に取り付けた。このタイヤは数日間のアポロミッションのためだけに開発され、1ミッションあたりの走行距離は約27~36km程度だった。

前例があるとはいっても、半世紀前とは月面ローバーが目指すミッションがまったく異なる。2030年代に日米の宇宙飛行士を乗せて月面を走行する目標の有人与圧ローバーは、総走行距離は1万km、運用期間は10年間、最大速度時速15km、最大斜度20度という飛躍的に高い目標を持っている。また、これまで実現したオープン型ではなく、与圧キャビンを備え、人が宇宙服を脱いで軽装で生活できる仕様だ。重量は公開されていないが、LRVより飛躍的に大きくなっていることは確かだろう。

月面でゴム製タイヤが使えない理由

ブリヂストン タイヤ研究第一部長の弓井慶太氏は月面について「タイヤにとっては極限環境」と語り、地上のゴムタイヤは使えないと説明する。

「摂氏マイナス170度の環境ではゴムがガラスのようにカチカチになる。また、ゴムや樹脂などの高分子材料は放射線から受ける影響が大きい。地上の200倍という宇宙放射線にさらされ続けるとボロボロになる。ゴムの特性があまりにも変わってしまうため、月面でゴムを使うことは難しく、空気で荷重を支えるということが現実的でない」(弓井氏)

さらに「月面のレゴリスは砂漠と同じようにスリップしやすく、スタックしやすい環境だが、月面でのスタックは宇宙飛行士の命に関わるため絶対あってはいけない」とも語る。

そこでブリヂストンが開発したのは、オール金属製で空気を使わずに荷重を支え続けるタイヤだ。自社の「AirFree」技術を活用している。

まず「第1世代」と呼ばれる月面環境の克服を目指したタイヤには、基本骨格としてスプリング構造を取り入れ、表面にはスチールウール状の金属フェルト素材が取り入れられていた。ただ、「第1世代の開発時には、有人与圧ローバーのミッション要求にまだ不透明なところがあった。だんだんと条件が明らかになると当初の想定より厳しいことがわかり、第1世代のコイルスプリングをとりやめて、基本骨格を重量と耐久性のバランスがよい金属製スポーク構造に変更した」(弓井氏)といい、より高い走行性能と耐久性を求めて設計を大幅に変更した。

ここでルナテラスの役割が重要になる。「タイヤ開発には実際の走行状況を再現することが大切だ。まずは砂の上で摩擦力を高めるにはどうすればよいのか検討し、ラボでの試験やシミュレーションも実施した。その上でスケールモデルでの走行試験を行い、リアルな環境で接地メカニズムを研究してシミュレーションの妥当性を検証できるようになる」(弓井氏)と、実地に試験ができるフィールドの重要性を強調した。

なお、日本にはこれまでも、JAXA 相模原キャンパスの宇宙探査実験棟に工業用珪砂を入れた月面環境の再現施設がある。ただし屋内施設で、長距離走行を念頭においた試験には不向きだ。

一方のルナテラスは、「自由設計ゾーン」という走路を自由に作れるエリアが45mx50m、「斜面ゾーン」といわれる最大20度までの傾斜を設けたエリアが23x50mある。もちろん、自然の砂であるため、砂の粒径などは模擬レゴリスに比べれば月面環境との差があるものの、広いエリアで実際に走行できることのメリットは大きいという。

ブリヂストンの開発チームは、過去に広い試験場を求めてモトクロス場や砂浜での走行を試したこともあったが、モトクロス場は砂地だけという条件を満たすことが難しく、海岸は流木やごみが多いため理想的な試験場にはならなかった。きちんと整備され、雑草やごみが取り除いてあるうえに、斜面まで作ってあるルナテラスは、月面に挑む開発者には素晴らしい環境なのだ。

実際の走行試験

走行性能試験車両は地面への押し付け力を変えることができ、さまざまな条件を模擬できる。走行の時には砂をかなり蹴立てて走行している様子が見られたが、本来はあまり砂を巻き上げずに走行することが望ましいのだという。

試験用コンフィグレーションのタイヤは、表面の金属フェルトを取り付けずに平らなプレートを設置するようになっているが、それでもかなりの砂が巻き上げられていた。形状やサイズ、押し付け力などを調整して最適のコンフィグレーションを探ることも今後の課題だ。

試験日は、時たま陽がさす曇りの日だったが、前々日までの降雨で少し掘ると湿った砂が出てくる。地上では雨や雑草といった、月面にはないコンディションがあるが、こうした地上と月面の違いをブリヂストンでは計測してデータ化しているのだという。砂の含水量や安息角(斜面上の砂が流れ出す角度)などのデータを蓄積することで、地上の走行試験の結果をシミュレーションに反映しやすくなるのだという。

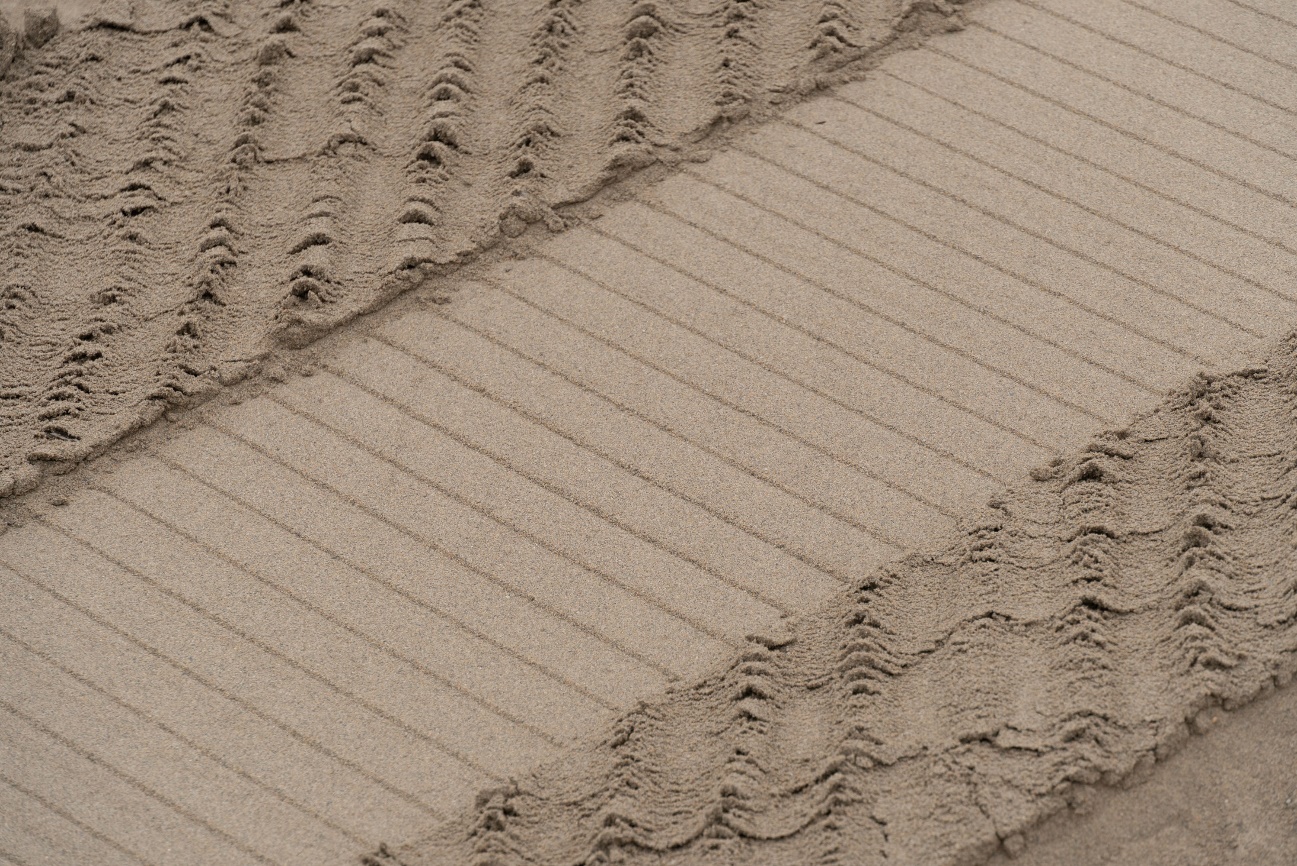

きめ細かい砂は、少し角度をつけて足を置いただけで沈み込むほど柔らかくサラサラだ。このため、悪路の走行ができる専門のドライバーでなければ走行は難しいという。そんな中を第2世代タイヤは安定して数周してみせた。轍を見ると、インドの月探査機「チャンドラヤーン3号」が2023年秋に着陸に成功し、月面を走行した「プラッギャン」ローバーの車輪を思い出す。同車輪にはインドの国章が刻印され、月面にその足跡を刻んでいくようになっていた。

実はこの機能はインドにとって記念となるだけでなく、ローバーの走行性能を測る上でも重要なのだという。カメラで轍を撮影することで、砂の上に残された刻印の間隔を測ることができる。安定して走行しているのか、スリップした痕跡はあるのか知ることができるのだ。将来は日本のローバーにもこうした機能が取り入れられるかもしれない。

月面を模擬したルナテラスという環境を得て加速するブリヂストンの月面タイヤプロジェクトだが、有人与圧ローバだけでなく、他の無人ローバーなどにも展開して月面探査に参加する構想はあるのだろうか?

グローバル直需戦略・新モビリティビジネス推進部長の太田正樹氏は、米航空宇宙局(NASA)のCLIPSといった月面探査機会に参加する意向はあるのかという質問に「その方向性はありうる」という見解を示した。必ずしも有人与圧ローバだけがブリヂストンの目標ではない。民間も含めて月探査が活発化するなかで、ブリヂストンのタイヤを履いた無人ローバーという可能性もある。