特集

SLIMが成功した「月での越夜」はなぜ難しいのか–月面着陸の歴史から紐解く(秋山文野)

2024.02.29 11:29

2024年2月26日に開催された文部科学省の宇宙開発利用部会の冒頭、JAXA 宇宙科学研究所の國中均所長は「良い知らせ」と前置きしてから「小型月着陸実証機(SLIM)、超小型月面探査ローバ(LEV-1)、及び変形型月面ロボット(LEV-2)の月面着陸結果について」の報告を始めた。

そして坂井真一郎プロジェクトマネージャから「2月25日夜7時ごろ、コマンドを送信したところSLIMから応答がありました」との報告があった。SLIMは月面着陸に続いて、月面での越夜に成功したのだ。

越夜とは、月面で約14日間の夜(月の1日は地球時間で27.321 661日)を超えて宇宙機が活動を再開することだ。月面は日中と夜間で270度以上の温度変化があり、高温と極低温が繰り返す、宇宙機にとって過酷すぎる環境だ。SLIMはこうした温度環境を乗り越える設計ではなく、月の夜を越えての活動再開は、試みてはいたものの「成功しなくても仕方ない」と考えられていた。それが成功したのだ。

2月25日の時点では、日中の急激な温度上昇で機器の内部の温度が高すぎたため、いったんは通信成功のみで活動を休止したSLIMだが、その後はさらに運用を再開、ついにはマルチバンド分光カメラの起動にも成功した。初めての月面着陸から越夜まで連続で成功させた、世界でも例を見ないミッションとなった。

月面での越夜はなぜ「特別」なのか

月面での越夜はなぜそれほど特別なのか。これまでの月着陸機の事例と越夜について振り返ってみる。

月面の温度は昼に100度(摂氏、以下同)、夜に-170度といわれる。1972年のアポロ17号の観測で低温では、103K(およそ-170度)、高温で385K(およそ111度)だった。その後はNASAの月周回探査機「ルナー・リコネサンス・オービター」(LRO)が継続的に温度を測定しており、緯度によって温度に差があることもわかってきた。極域の環境では100Kを下回ることもあり、低温環境では表面温度が-180度や-220度に達することもあるようだ。

極端な温度差のため、月探査機の電子機器は熱によるひずみや歪みで損傷してしまうリスクがある。アポロ11号のミッション中には、電子機器のはんだ付け部分が熱で損傷して誤動作を引き起こしたという例がある。また宇宙機でも利用されているバッテリーのリチウムイオンは極端な低温では凍結してしまう。

月面で探査機が「1日以上」の時間を越えて活動するには、日中の放熱と夜間の保温の機能を備えた設計の上で、日中に太陽電池から得られるエネルギーを利用して活動し、夜間は活動を休止して機器を保護するというサイクルを繰り返すことになる。

原子力電池がカギとなったこれまでの月探査機と越夜性能

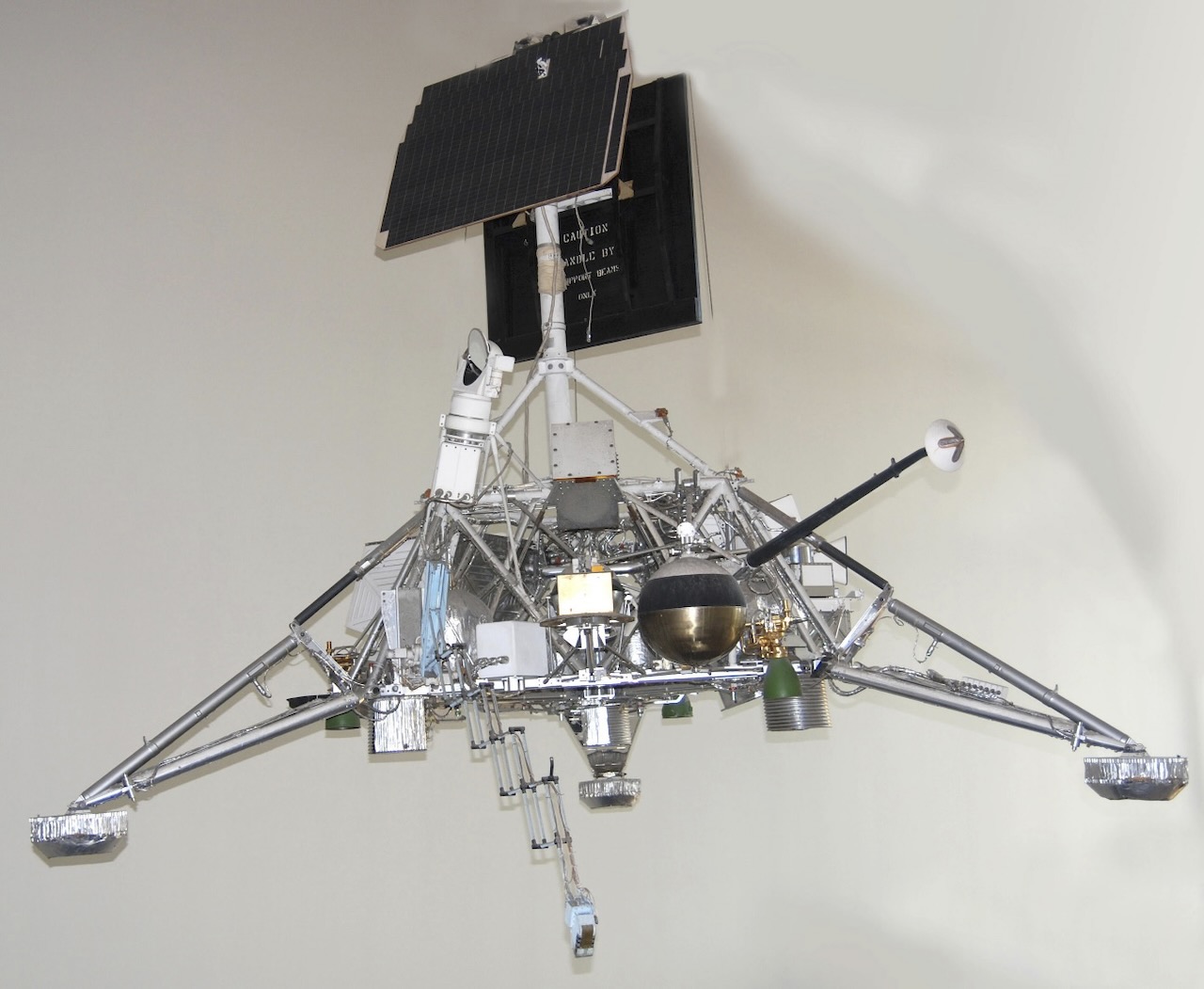

無人探査機で世界で初めて月面軟着陸に成功したのは旧ソ連が1966年1月に打上げた「ルナ9号」だが、世界で初めて月面着陸からの越夜に成功したのは、ルナ9号から4カ月後の1966年5月に打上げられた米国のNASA ジェット推進研究所(JPL)開発の「サーベイヤー1号」だ。

サーベイヤーミッションは、アポロ計画に向けて着陸候補地点を探査するといった目的で、1968年まで全7機が打上げられた。サーベイヤー1号に続いて3・5・6・7号が越夜に成功し、最も長かったサーベイヤー1号は月面で220日も活動している。

1969年に有人月探査アポロ計画のミッションがスタートし、アポロ11号のクルーが月面に設置した月面実験用パッケージ「Early Apollo Surface Experiments Package 」(EASEP)に、放射性同位体を利用したヒーター「RHU(放射性同位体ヒーターユニット)」を利用して夜間の温度変化を抑え、初の越夜に成功した。

初期の技術ではEASEPに含まれる月震観測機「Passive Seismic Experiment(PSE)」の温度低下を-54度までに防ぐところまでだったというが、3週間程度の活動期間が実現することができた。続くアポロ12・14・15・16・17号のミッションでは、3.8kgのプルトニウム238を使用したRTG(原子力電池)をエネルギー源として「Apollo Lunar Surface Experiment Packages (ALSEP)」という月震観測装置などを含む観測装置を月面に設置し、数年にわたって活動運用することができるようになった。

RTGとは、放射性同位体が崩壊しながら発する熱を電力に変換することができる装置だ。ALSEPに含まれる月震の観測装置はとりわけ温度変化に弱く、越夜に対応するにはRTGから得られる電力でヒーターを制御し、機器の動作範囲に合うように温度を管理することが必要だったのだ。

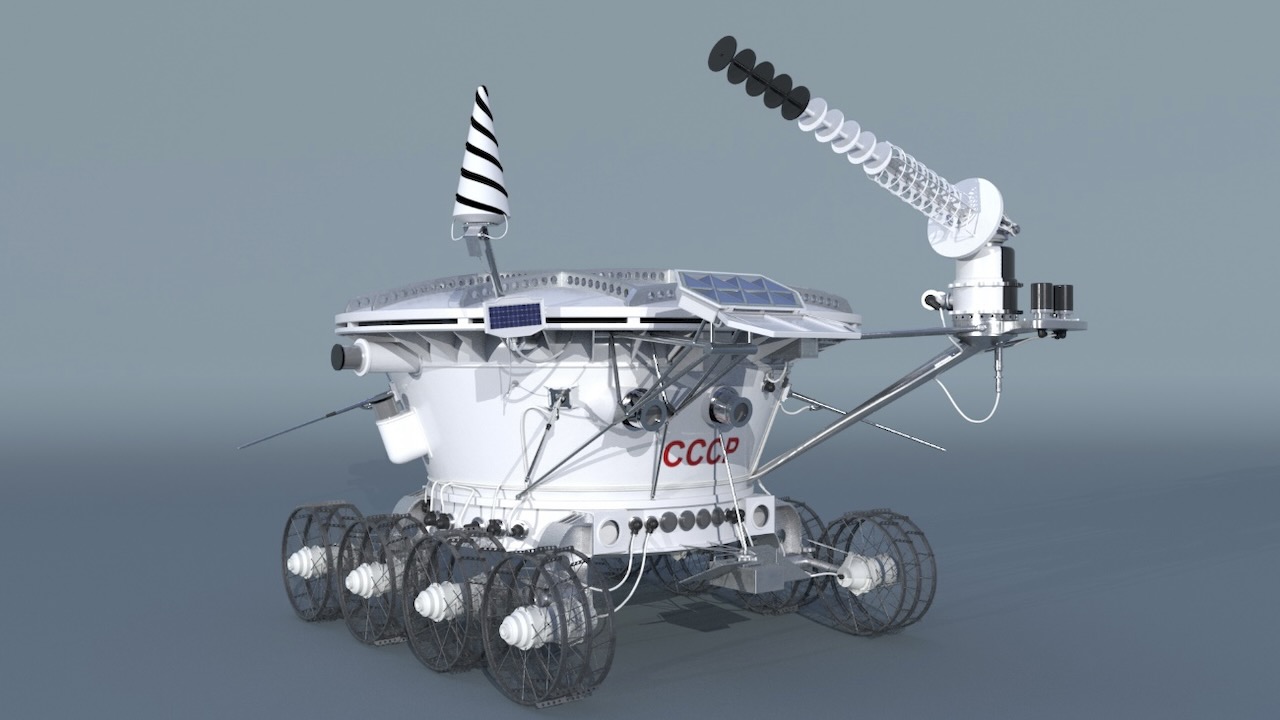

米国に続いてRHUを備えて越夜と長期間の活動に成功したのが、1970年12月に打上げられたソ連の「ルナ17号」計画の月面ローバー「ルノホート1号」だ。ルノホート1号は夜間になると太陽電池を備えた開閉式のカバーパネルを閉じて活動を休止し、ポロニウム210を使用したRHUで内部の温度を7~32度に保つことができた。日中に太陽電池が発電可能になると活動を再開し、11カ月も月面で活動することができた。1973年には「ルナ21号」と「ルノホート2号」が打上げられ、こちらも同様にRHUを利用して約4カ月間も稼働している。

21世紀に入って連続して月探査を成功させている中国は、2013年12月に打ち上げた嫦娥3号の着陸機に5基のRHUを搭載した。設置数は不明だが、月面ローバー「玉兎」もRHUを熱源とした越夜の機能を持ち、着陸機とローバーは日中に太陽電池の電力で活動し、夜間は活動休止するというサイクルを繰り返して1年以上の月面での活動を続けた。2014年1月に玉兎は活動を停止したが、嫦娥3号の着陸機は2016年に月面における最長稼働時間記録を更新した。

2018年12月に打上げられた嫦娥4号は、史上始めて月の裏側への着陸を果たすと共に、中国が越夜に備えてRTGを利用した初のミッションとなった。嫦娥4号の着陸機とローバーの「玉兎2号」は、中国原子能科学研究院(CIAE)が開発した、ミッション機器への電源と夜間のヒーターとして機能するRTGを搭載していた。日中の活動と越夜のサイクルを繰り返し、2022年10月の段階で活動継続中とされている。現在のところ、活動終了の公式な発表はまだない。

2023年に世界で4番目の月面着陸を成功させたインドの「チャンドラヤーン3号」は、試験的に越夜を目指す構想があった。NASAとの協力でチャンドラヤーン2号に向けて一般的なリチウムイオン電池を極低温環境に対応させる試験的な装備を開発していたといい、チャンドラヤーン3号でもこれを搭載していたと思われる。だが、9月になって月面の朝を迎えても、チャンドラヤーン3号が目覚めることはなかった。

これまでのところ、月面での越夜の後にミッションを再開し、長期間にわたって宇宙機が活動できるのは信頼性のある宇宙機向けのRTG技術を持つ米国と中国の2カ国といえる。RTGは月面探査のみならず火星ローバーや土星探査といった深宇宙探査でも利用されている。

なぜ原子力電池なしで月の夜を乗り越えられたのか?

RTGやRHUなどによるヒーターが使用できない場合、宇宙機の越夜の可能性は非常に厳しくなる。日本が過去に計画した「LUNAR-A」のように、地下に進入するミッションの場合は地下の断熱効果を利用できるが、発電機器は月面に残しておく必要がある。SLIMと同系統となるNASAのサーベイヤーミッションは、RTGを持たずに月面で越夜に成功したきわめて珍しいミッションだ。

サーベイヤー3号のミッションレポートによれば、RTGを持たない探査機はバッテリーを使った夜間のヒーターと、徹底して日中の熱流入、夜間の熱流出を抑える設計で乗り切っている。電子機器は2つの「コンパートメント」と呼ばれる断熱容器に収められ、各コンパートメントの上部にはラジエーターが取り付けられている。日中はラジエーターから熱を逃し、夜間はラジエーターを切り離して保温する。コンパートメント内には銀-亜鉛蓄電池を電源とするヒーターが取り付けられ、夜間は機器を温めていた。探査機の外側も多層断熱材で覆われている。

サーベイヤー探査機は総じてマジックを使っていたわけではなく、事前に月面の熱環境を想定してひたすら理論で探査機の設計を積み上げていくことで越夜を実現した。そもそも温度を含めた月面の環境を測定するためのミッションで、温度環境は完全にはわかっていないという厳しい条件でこれを実現している。それでも、着陸地点にあった岩が周辺の熱環境を左右していた、という「運」もあって探査機寿命の命運は別れたという。

SLIMは、サーベイヤー探査機の系譜に連なる、原子力電池を利用せずに越夜を実現した探査機ということになる。半世紀以上の月探査で、温度などの月面環境がより明らかになってきているという進歩はあるが、1月20日の着陸後まもなくリチウムイオンバッテリーを切り離しているため、夜間のヒーターの電源として利用できない制約もある。

将来は日本の深宇宙探査でもRTGなど多様な電源の利用を推進する声があり、それは宇宙探査の手段として向き合うべき課題だ。ただ、マジックではなく過酷な月面環境を読み切って探査機の設計に反映させたSLIMの実力は、今後続くインドと共同の「LUPEX」や将来に日本が参加する有人月探査にも活きてくるはずだ。