ニュース

南相馬市を「宇宙実証の聖地」に–福島スペースカンファレンス 2025 現地レポート

2025.08.14 08:00

福島県南相馬市で、東北最大級の宇宙ビジネスカンファレンス「福島スペースカンファレンス 2025」が8月8日に開催された。2023年から年1回のペースで開催されており、今年で3回目となる。県内外から300名近くが訪れ、JR常磐線の小高駅周辺に設けられた3カ所の会場を行き交いながら目的のセッションに参加した。

カンファレンスでは、政府や福島県が6月に取りまとめた「復興の青写真」において示された、福島沿岸を「実証の聖地」にするという構想を実現するにはどうするべきか、行政、宇宙スタートアップ、地元住民らがそれぞれの立場から議論した。

その中で多くのキーパーソンらが語った福島、特に南相馬市の強みは、(1)広大な土地があること、(2)行政の意思決定が早いこと、(3)復興を目的とした補助金制度があること、(4)宇宙スタートアップの集積地になりつつあることだ。

「広大な土地」や「行政の熱意」に強み

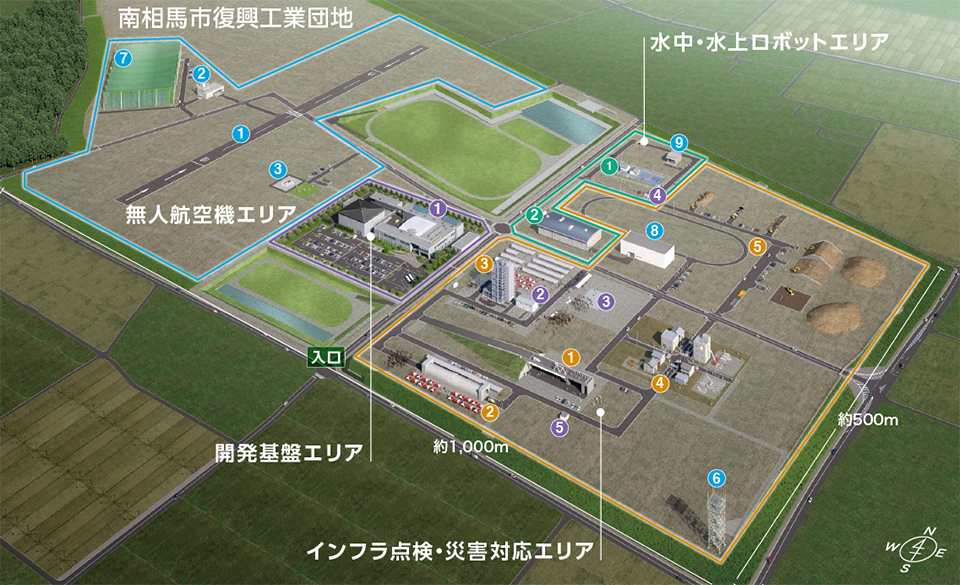

広大な土地を生かした施策としては、2020年に南相馬市に全面開所した実証施設「福島ロボットテストフィールド」がある。敷地内には、「無人航空機エリア」「インフラ点検・災害対応エリア」「水中・水上ロボットエリア」「開発基盤エリア」「滑走路エリア」などが設けられている。これまでにドローンやロボットを中心に1200件を超える実証が行われており、まだ事例は少ないが宇宙企業による実証も行われている。

また同テストフィールドの近くには、三菱倉庫が2025年に開設した宇宙に特化したインキュベーション施設「MLC SPACE LAB」もある。現在はAstroX、ElevationSpace、SPACE WALKERの3社が入居している。なお、MLC SPACE LAB内ではないが、インターステラテクノロジズや将来宇宙輸送システムも南相馬市に福島支社を構える。

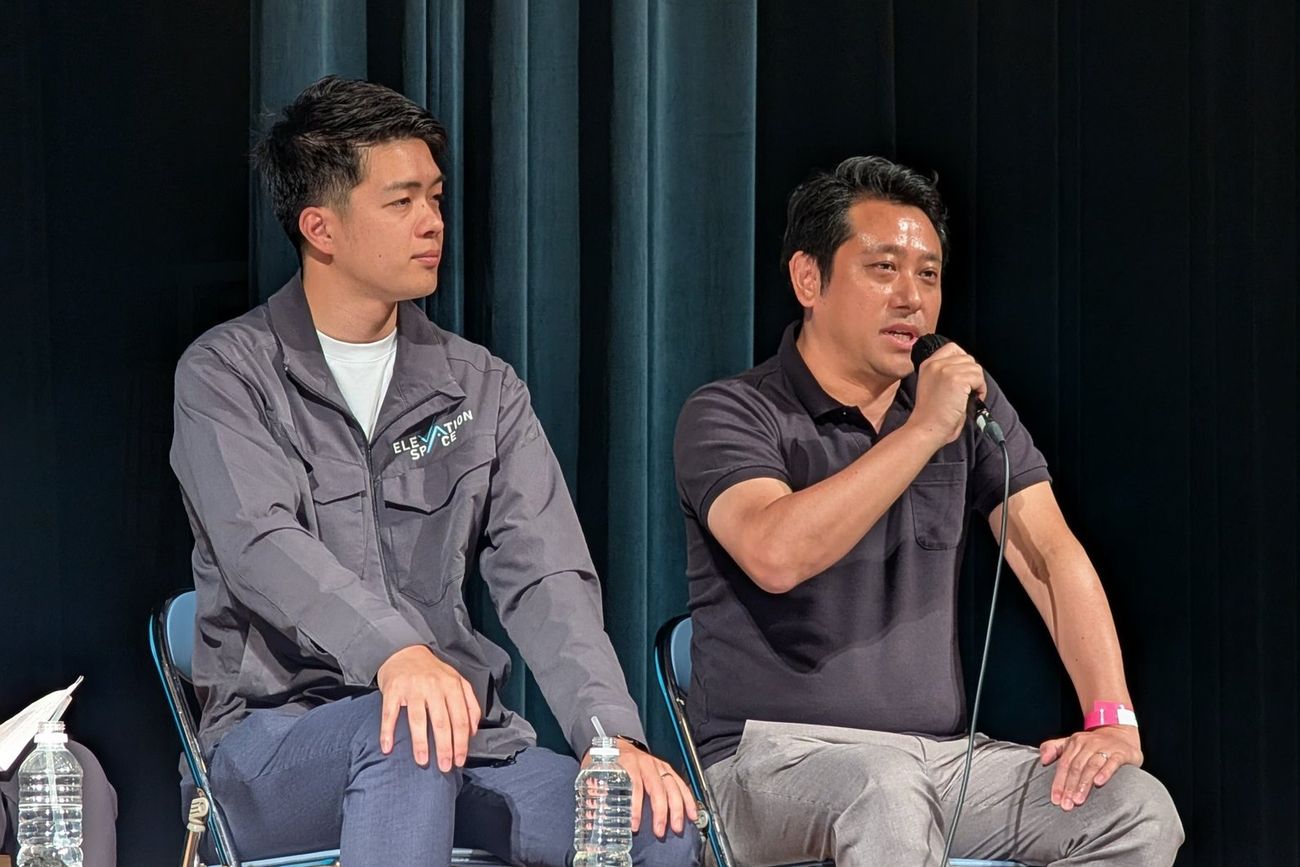

宇宙実験プラットフォームを開発するElevationSpace代表取締役CEOの小林稜平氏は「宇宙産業に大事なのは開発環境の整備。クリーンルームや振動試験などの環境をスタートアップが最初から構築するのは大変」と、MLC SPACE LABの一区画を借りられるメリットを語る。

沿岸部から実際にロケットの打ち上げ実証ができることも強みだ。2024年にはロケットスタートアップのAstroXが2回、神奈川大学が1回、合計3回のロケットが打ち上げられた。またElevationSpaceは、ヘリコプターを使って大気圏再突入カプセルを上空から落下させる試験を南相馬市沖の海域で2回ほど実施している。

さらに、行政の意思決定の早さや、復興を目的とした補助金制度などが決め手となり、多くの宇宙スタートアップを誘致することに成功した。AstroX代表取締役CEOの小田翔武氏は「昨年4月に南相馬市に宇宙室ができて、8月と11月にはロケットの打ち上げ実証ができた。ものすごいスピード感」と振り返り、仮に他の地域で取り組んだ場合1〜2年遅れていた可能性もあると話す。

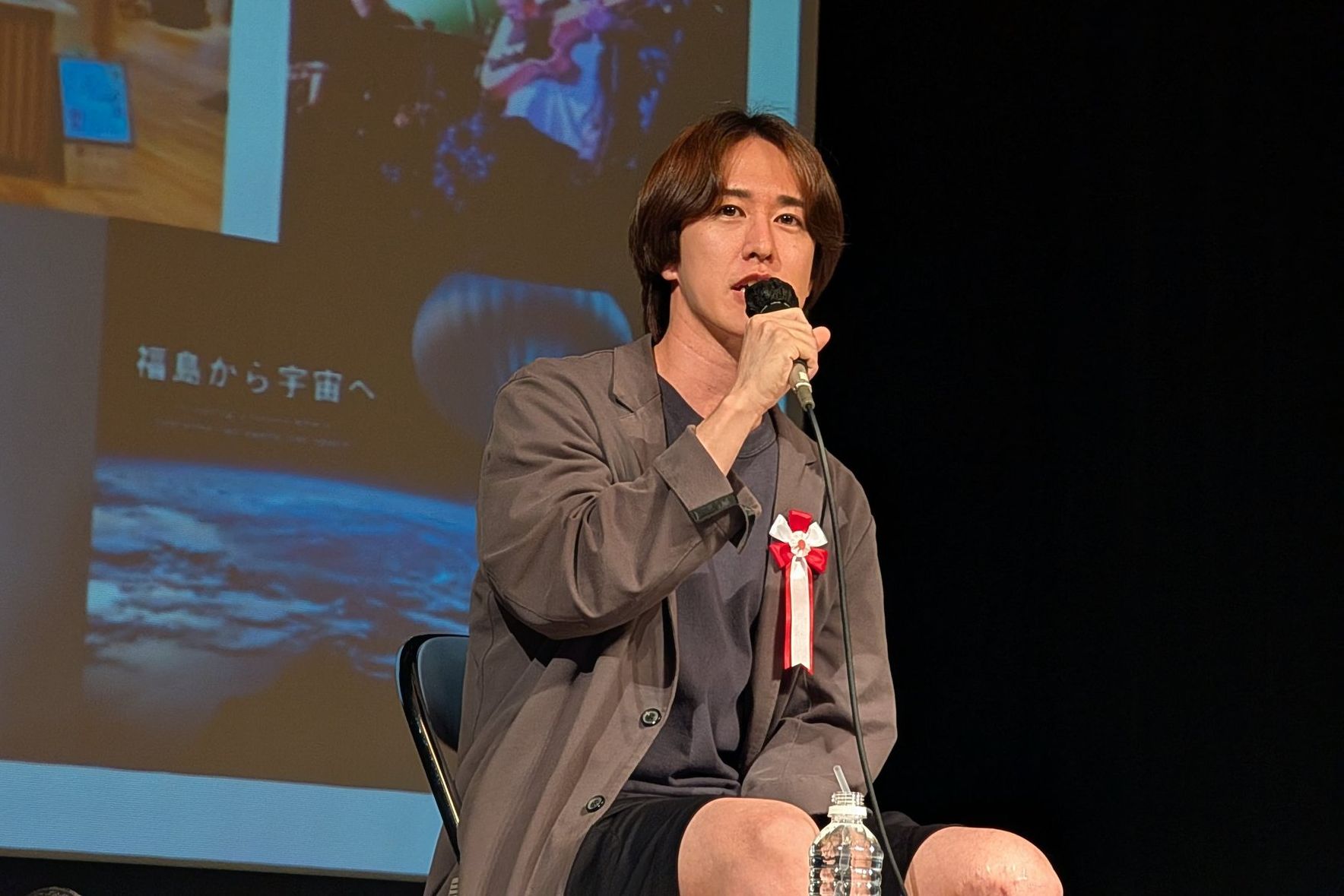

SPACE WALKERの創業者である眞鍋顕秀氏は、もともと会計士として福島の復興に携わっていた過去を語りつつ、震災後しばらくは現地で見られなかった「福島から宇宙産業を生み出す」という機運がここ数年で急速に高まっており、行政の二人三脚で取り組む熱意にも打たれたことで、南相馬市に本社を移転することを決めたと経緯を明かした。

福島を「実証の聖地」にするには?

福島沿岸を実証の聖地として確固たるものにするにはどうすべきか。そのためには2024年に福島県が指定された「国家戦略特区(新技術実装連携“絆”特区)」をもっと活用するべきだと、宇宙スタートアップ各社は口を揃えた。

たとえば、国内でロケットを打ち上げる際には、各省庁への煩雑な申請が必要になり、リソースに限りがあるスタートアップには大きな負担となっている。そこで、国家戦略特区の福島県に関しては米国のFAA(連邦航空局)のように申請を一本化できることが望ましいとAstroXの小田氏は話す。

衛星データによって農業行政の現地確認業務の負担軽減を進めるLAND INSIGHTの取締役である遠藤嵩大氏は、「いずれ衛星やドローンで確認しましょうというルールに変えるフェーズがどこかで来ると思うが、国が一気に変えるのは難しい」と指摘。まず福島県でこの仕組みをいち早く作り、それを全国に広げていければと思いを語った。

技術開発の側面が強い実証だが、スタートアップとしての実績作りをする上でも、実証環境は役立つとSPACE WALKER創業者の眞鍋氏は話す。「実績はあるんですか?どこで使われましたか?とよく言われるが、スタートアップは実績がないのが当たり前。(南相馬市が)実績作りの地になってくれると、社会実装までスピード感を持って進められるし、競争力が出てくるのではないか」(眞鍋氏)。また、民間事業が具体化してこなければ法整備なども進まないことから、国を動かすためにも実証による実績づくりは重要になると強調した。

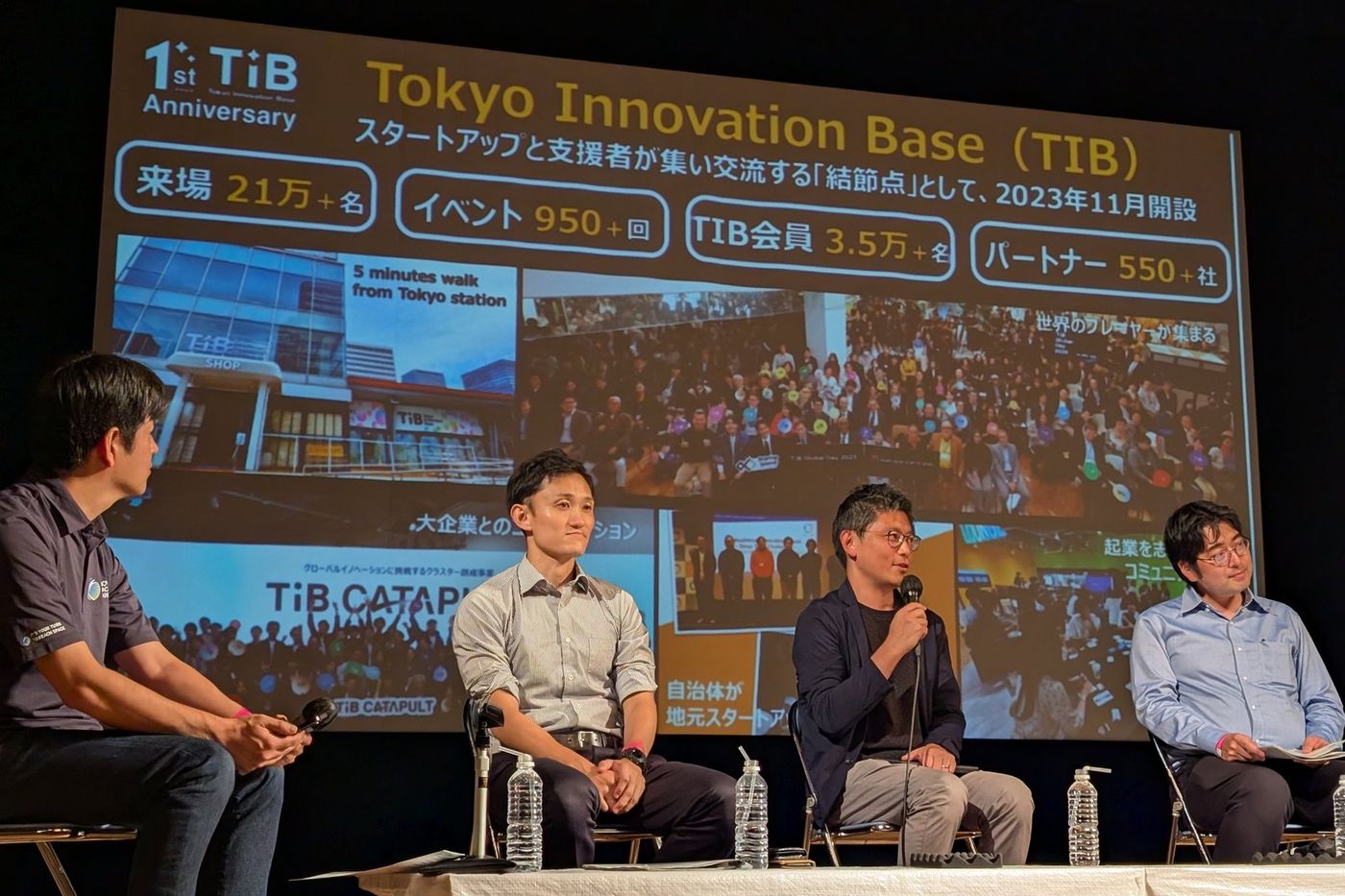

カンファレンスでは、他の地域との連携の可能性についても触れられた。たとえば東京都では、スタートアップの成長支援プログラム「Tokyo Innovation Base(TIB)」に注力しており、多数のスタートアップが参画している。都内に実証環境を設けることは難しいため、実証の場として福島ロボットテストフィールドを提供することで相互にメリットを作れるのではないかと、経済産業省 大臣官房 福島復興推進グループの加島優氏や、東京都 スタートアップ戦略推進本部の直井亮介は展望を語った。

宇宙を「地域に愛される」産業に

新たな宇宙開発の地として注目を集める南相馬市だが、忘れてはならないのが地域住民の思いだ。国や県だけで議論し、福島沿岸の地域住民や企業を置き去りにしてほしくはないと、南相馬航空宇宙産業研究会の高山慎也会長は苦言を呈す。また、県外企業だけでなく、地元企業への支援策の拡充なども求めた。

宇宙スタートアップの集積地となりつつある一方で、中長期的には地元企業とのサプライチェーンをいかに構築していくかが課題となる。各社ともにまだ量産フェーズにないため定期発注は難しいが、インターステラテクノロジズ取締役の中山聡氏は「サプライヤーが宇宙をやりたい時に、(開発したものが)宇宙で使えるかどうかを我々が評価することはできる」と語り、当初はできる範囲から連携を模索していきたいと話した。

本当の意味で「実証の聖地」となるには、宇宙と関係のない住民も巻き込み、地域に愛される産業に育てていく必要がある。すでにインターステラテクノロジズや将来宇宙輸送システムが地元の学校を訪れて出前授業などもしているが、今後はさらに実証実験の様子なども積極的に公開するなどして、住民の理解を得られるよう努めていく必要があると登壇者らは語った。