ニュース

防衛省、「宇宙領域防衛指針」を公表–民間企業への投資を後押し

2025.07.31 11:00

防衛省は「宇宙領域防衛指針」を7月28日に公表した。宇宙領域での防衛能力を強化して、陸海空に宇宙を加えた「オールドメイン」で防衛能力を増幅するという。

同省は、宇宙空間を利用することは国民生活の基盤そのものと説明。通信や観測、測位といった衛星がもたらす機能は経済・社会活動の重要な基盤であるとし、災害時にも大きな役割を果たすなど国民の生命や平和な暮らしにとって宇宙空間の利用は不可欠との認識を示している。

今回の防衛指針策定の背景として、各国が早期警戒や通信、測位、偵察などの機能がある各種衛星の「機数増加や能力強化に注力している」ことを挙げている。

中国では、長距離精密打撃のために目標の監視・追尾や通信のための衛星コンステレーションを構築して軍の「C4ISR」能力を急速に向上させていると説明する(C4ISR:Command、Control、Communication、Computer、Intelligence、Surveillance、Reconnaissance)。ロシアによるウクライナ侵攻では、衛星画像や通信衛星コンステレーションといった民間衛星を活用することが戦況に大きな影響を与えていることも指摘している。

防衛指針策定の背景としては、他国の衛星を妨害、無力化する技術開発が活発化しており、宇宙の戦闘領域化が伸展し、宇宙空間での脅威とリスクが拡大していることも挙げている。衛星を破壊するための衛星「キラー衛星」のための技術開発、衛星に近づくための「接近・近傍運用」(RPO)技術などの実証実験、衛星を直接狙うための「直接上昇型対衛星(Direct Ascent Anti-SATellite:DA-ASAT)ミサイル」の開発・実験が進められているためだ。

策定された防衛方針では、防衛省や自衛隊が利用する衛星を防護するのはもちろんのこと、政府や民間の宇宙利用も確保することの必要性を明確化。宇宙領域での作戦が陸上や海上、航空と同等の重要性があることから航空自衛隊を「航空宇宙自衛隊(仮称)」にする必要があると明記している。

また、宇宙領域での防衛力強化の方向性を示して、省内関連施策の一貫性を確保するとともに部内横断的な検討も促進するとし、民間企業の関連技術への投資を後押しすることで防衛力強化と経済力強化の好循環を実現すると説明している。

公表された防衛指針の具体的な方向性は以下の4点。

(1)宇宙から目標情報をリアルタイムに探知、追尾することで事態の兆候の早期把握や迅速かつ的確な戦況把握

(2)通信能力や抗堪性(こうたんせい)の向上で各種作戦の基盤となる衛星通信の確保

(3)脅威を早期に探知するとともに、その意図や能力を把握して衛星を防護する能力などを構築する「機能保証(Mission Assurance)」

(4)宇宙での脅威とリスクが拡大する中で相手方の指揮統制や情報通信などを妨げる能力をさらに強化

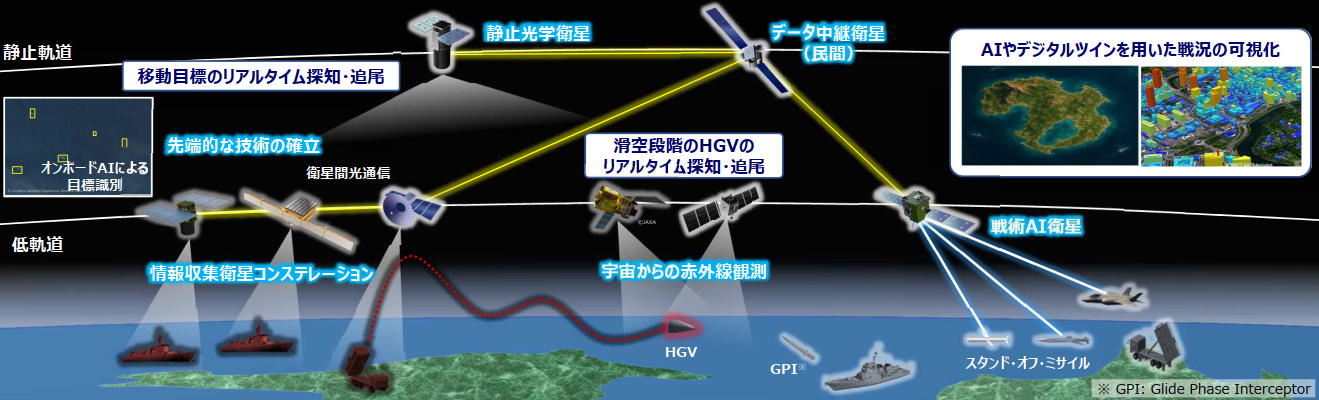

宇宙から目標をリアルタイムに探知、追尾

(1)の「移動目標のリアルタイム探知・追尾」では、敵の射程圏外から攻撃できる「スタンドオフ」防衛能力の実効性を確保する観点から常時継続的に目標情報の探知・追尾能力を獲得するために衛星コンステレーションを構築する。加えて、セキュアで大容量の通信が可能な衛星間光通信や軌道上でAI(人工知能)による目標識別といった技術を確立する。衛星コンステレーションによる地球低軌道(LEO)からの観測に加えて、静止軌道(GEO)での光学衛星など常時かつ広範囲で観測できる、より高い軌道での観測衛星の整備も検討するという。

(1)では、弾道ミサイルで打ち上げられた後で、音速の5倍(時速6120km)以上というスピードで低空を飛行して探知を避けながら、目標に接近する「超極音速滑空兵器」(Hypersonic Glide Vehicle:HGV)を滑空段階でリアルタイムに探知、追尾することも狙っている。

このために、赤外線センサーの宇宙観測実証や地球背景データ取得、赤外線以外も含めたセンサーなどの国内技術の向上を進める。関連して、米国で進んでいる衛星コンステレーションとの連携をはじめとした日米協力を進化させる考えだ。

(1)ではまた、衛星が取得したデータを含めた膨大なデータをAIで即座に処理し、デジタルツインを活用して指揮官などにリアルタイムに直感的に使える情報を提供できる環境の整備も検討する。

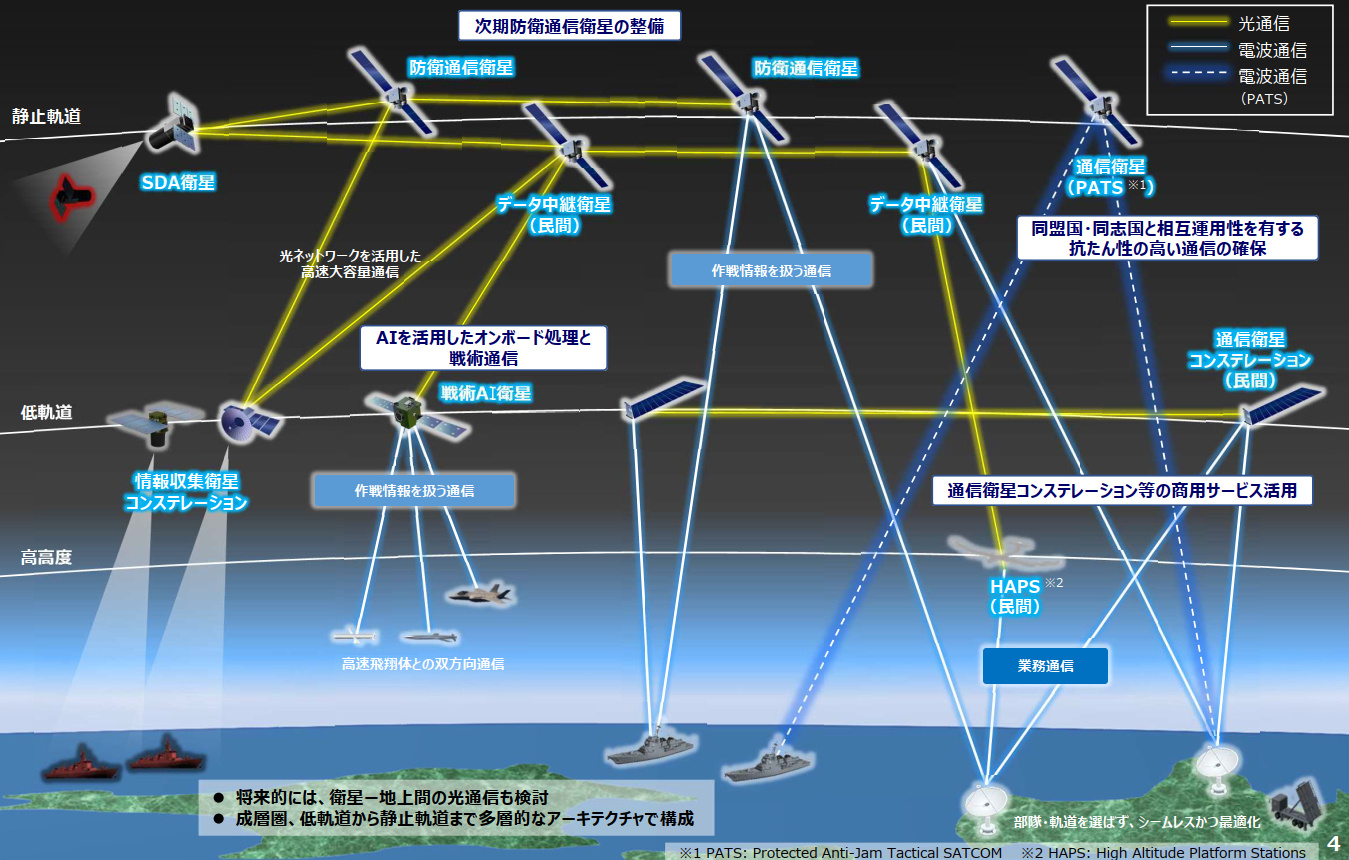

作戦の基盤となる衛星通信を確保

(2)で衛星通信を確保するために、同盟国や同志国との相互運用性を確保するとともに妨害に対する“抗堪性(「レジリエンス」とも言われる)”強化、今後も増大が見込まれる通信所要に対応するために、妨害されにくい高周波数帯のKa帯(Kaバンド)の利用、大容量かつ柔軟な通信を提供するデジタル通信機器の搭載などを進めていく。関連して、衛星に搭載する通信機器の高性能化を図るために、光通信や通信の抗堪化技術などを実証を通じて確立していくことも狙っている。

(2)ではまた、収集した大量の情報を極めて短時間で衛星上で処理、解析してシューターまで連接する指揮統制能力を強化するために「戦術AI衛星」を実証する。衛星通信の抗堪化では、米国が主導して、衛星の通信帯域を共有して通信の抗堪性を高める枠組みである「PATS」(Protected Anti-jam Tactical Satcom)に参加する。

(2)に関連して、通常の業務通信では民間の衛星通信コンステレーションを活用することを考えている。作戦情報を扱う通信については閉域網や専用のビームを活用した商用サービスの活用も検討する。冗長性を確保するため、宇宙空間に加えて成層圏通信プラットフォーム(HAPS)を活用した通信の実証や国産HAPSの研究開発も進めていく方針だ。

脅威を探知して意図や能力を把握

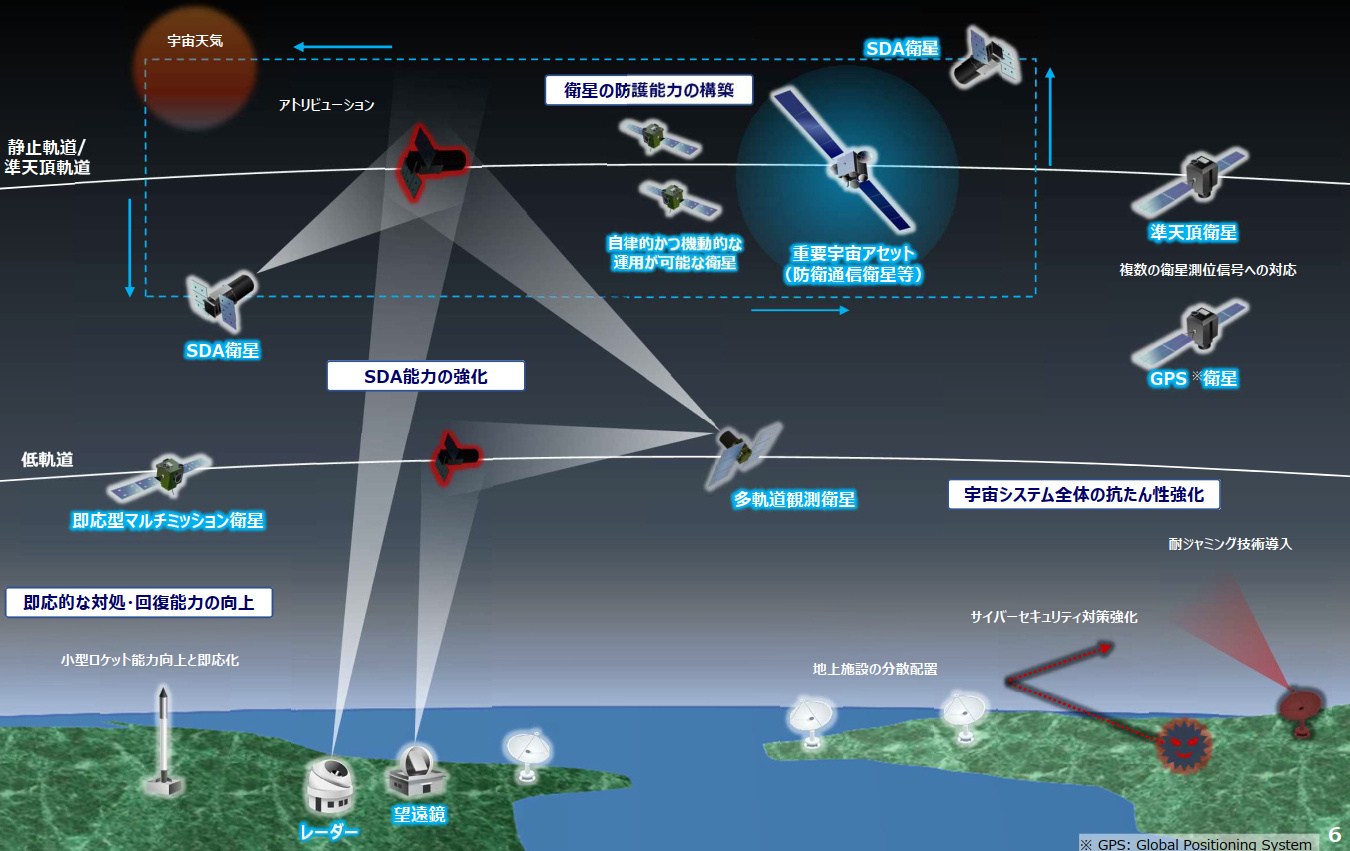

(3)では、政府が運用する衛星や民間企業が運用する衛星を狙う脅威の兆候を早期に捉えるとともに、その意図や能力を把握するために、「宇宙領域把握(Space Domain Awareness:SDA)」能力を強化する。

SDA能力の強化では、宇宙ゴミ(スペースデブリ)や稼働中の衛星の軌道などを把握する「宇宙状況把握(Space Situational Awareness:SSA)」レーダーの運用やSDA衛星の打ち上げを進める。

加えて、SDA衛星の複数機運用やセンサー数の増加、商用サービスの利用に向けた検討も進めていく。SDAの精度向上では、LEOからGEOまでを含む多軌道の衛星の動きを検知する能力の構築に向けた技術を確立する方針であることを明かしている。

(3)に関連して衛星の防護能力構築も進めていく。衛星に異常が発生した際の原因究明や攻撃主体の特定、軌道上での自国衛星に対する妨害への対処、衛星の自律的かつ機動的な運用に必要な技術について実証を進めていく。

(3)では宇宙システム全体の抗堪性強化も図る。衛星通信の盗聴や改竄、各種衛星で収集した情報の漏洩を防止するため、宇宙システム全体のサイバーセキュリティ対策を強化する。地上局の抗堪性強化策として、地上局を分散して設置するなどの具体的な方策を検討、進めていく。測位衛星への妨害対応策として、測位衛星システム(GNSS)受信機の「みちびき」公共専用信号への対応やマルチGNSS化、妨害対策技術の導入も進めていく。

(3)に関連して即応的な対処、回復能力の向上も狙う。DA-ASATミサイルなどで衛星の機能が失われた場合でも衛星を即応的に補完する体制の整備を検討する。即応打ち上げが可能な小型ロケットの能力向上や軌道上チェックアウト期間を大幅に短縮して能力を発揮できる、即応型マルチミッション衛星技術を獲得することも想定している。

関連情報

防衛省発表

Related Articles

フォトレポート

[フォトレポート]世界一美しいロケット発射場「JAXA 種子島宇宙センター」–施設や食堂を写真で紹介

2023.08.16 09:00

- #ロケット発射場

- #JAXA種子島宇宙センター

- #フォトレポート