ニュース

再使用型ロケットだけじゃない–ホンダ大津氏が語った「3つの宇宙開発」

2025.07.10 08:00

2025年6月に再使用型ロケットの離着陸試験を成功させた本田技研工業傘下の本田技術研究所(以下「ホンダ」)。2021年の開発表明から目立った情報発信をしてこなかったことから、突然の離着陸成功のニュースは驚きをもって受け止められた。

そんな話題のホンダが、7月7〜10日まで開催中のアジア最大級の宇宙ビジネスカンファレンス「SPACETIDE 2025」に登壇。同社代表取締役社長の大津啓司氏が、再使用型ロケットも含めた宇宙開発の展望を語った。

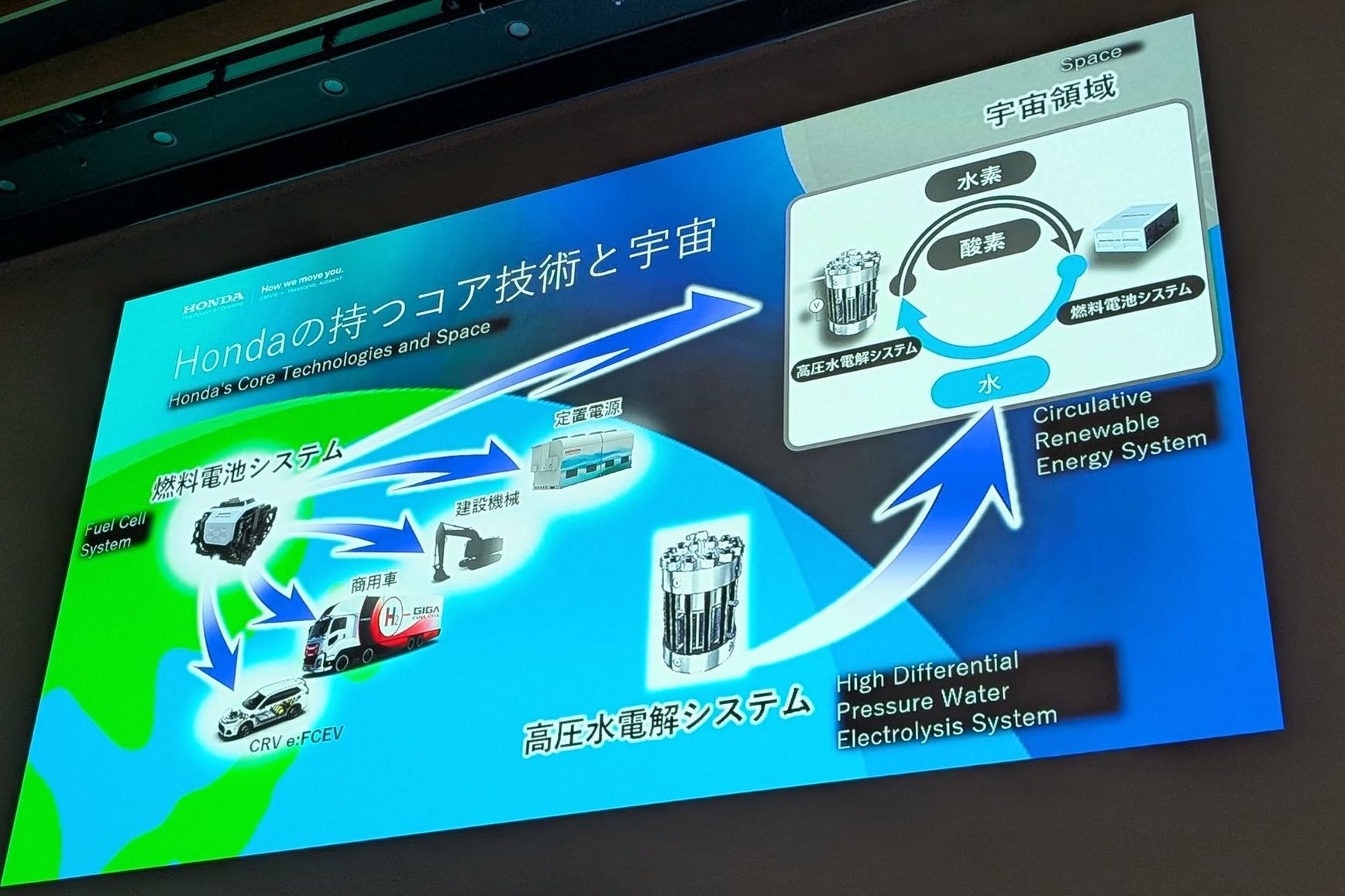

宇宙での暮らしを支える「循環型再生エネルギーシステム」

自動車やバイクから船外機、さらには小型ジェット機である「HondaJet」などあらゆるモビリティを手がけてきたホンダ。大津氏は「プロダクトは陸海空に広がっており、次の可能性のフィールドとして宇宙が出てくるのは驚きではない。世のため人のためなら何でも作る会社だからだ」と宇宙開発に取り組む意義を語り、同社が取り組む3つの宇宙開発について説明した。

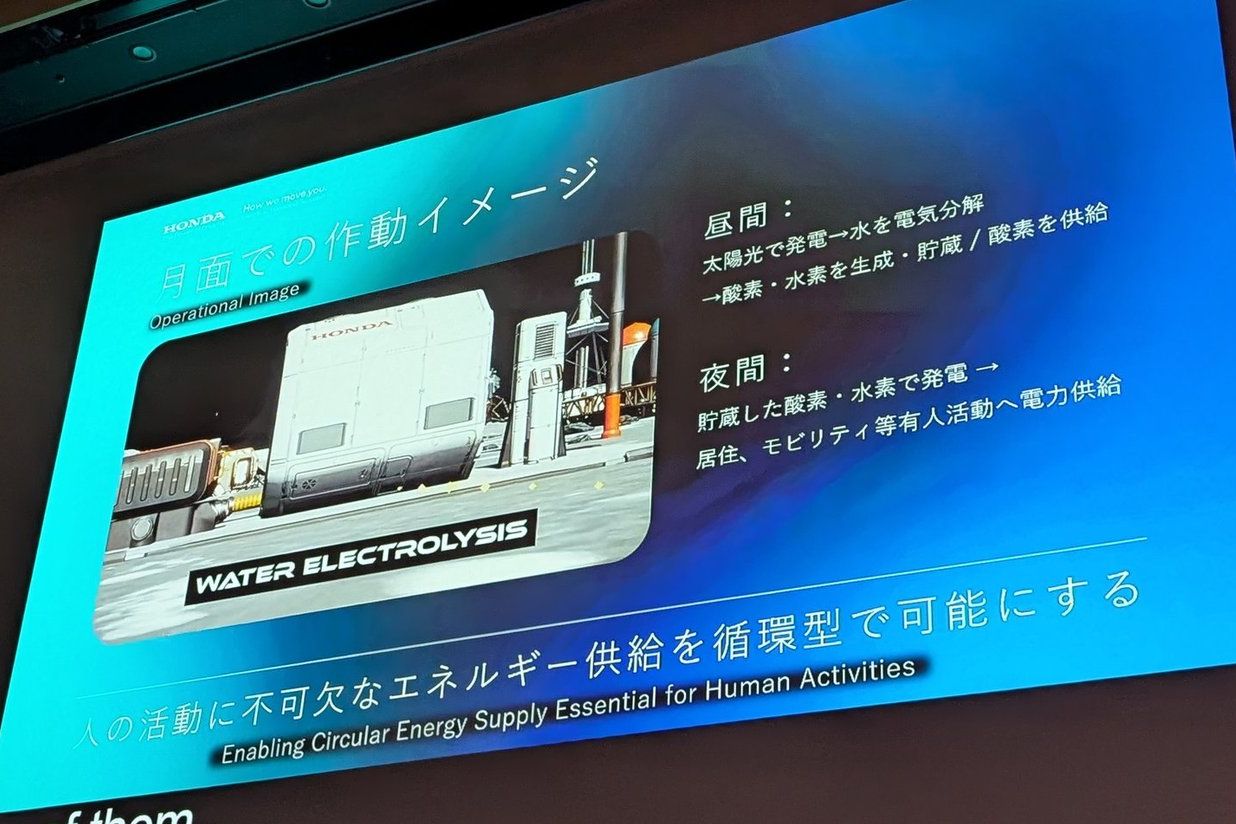

1つ目が「循環型再生エネルギーシステム」。太陽エネルギーを使った高圧水電解システムで水を電気分解し、呼吸のための酸素や燃料となる水素を製造する。また、酸素と水素を使って燃料電池システムで発電し、有人拠点や移動用車両などに電気供給することを想定している。同社の高圧水電解システムは、通常必要とされる水素を圧縮するためのコンプレッサーが不要なためコンパクトなことが特徴だという。

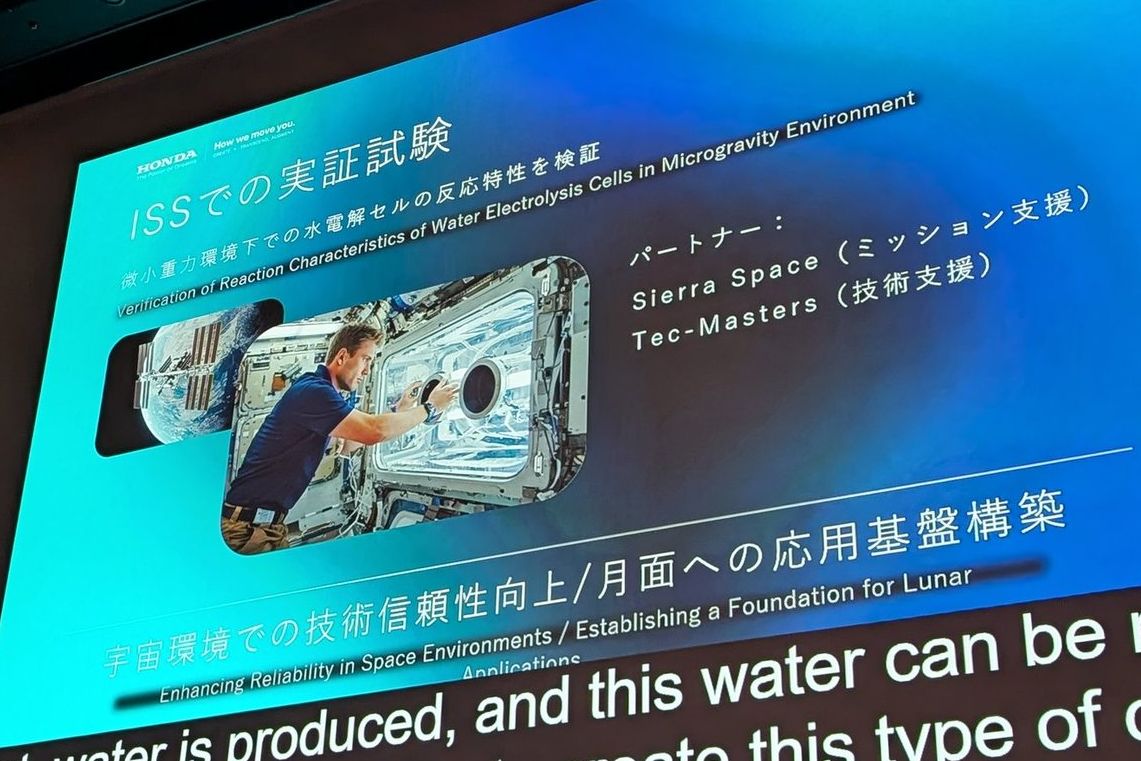

2027年には、国際宇宙ステーション(ISS)で循環型再生エネルギーシステムのコア部品である水電解セルの試験を実施し、重力環境が水電解セルの反応に与える影響を検証する予定。Sierra Space、Tec-Mastersのサポートを受けながら試験する。その後は、月面への応用に向けた基盤を構築するとしている。

人型ロボのアシモから続く「ロボティクス」開発

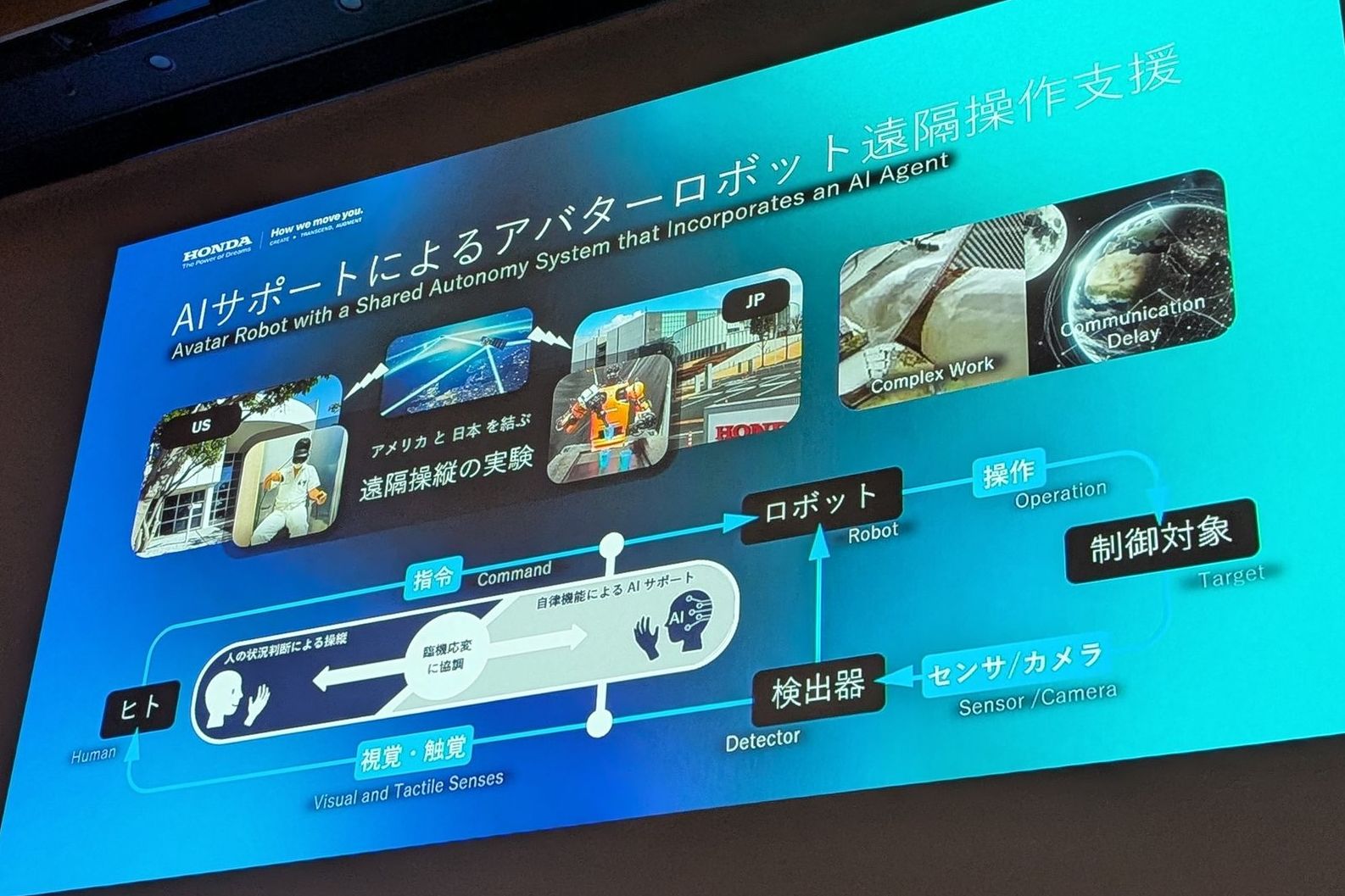

2つ目が「ロボティクス」。ホンダでは遠隔操作できるアバターロボットによって月面という過酷な環境での危険な作業を代替し、リスクを減らすための開発を続けている。「ASIMO(アシモ)が第一線から退いてからホンダはロボットをやめたのかと言われるが、ずっとやっている」(大津氏)

大津氏はアバターロボットについて「人の手を宇宙に持っていく技術」と表現する。自身の分身のように遠隔操作できるだけでなく、自己能力の空間的拡張を可能にするものだ。小さなボルトをつまんだりファスナーを着脱したりする繊細さと、固い蓋を開けるような力強さを兼ね備えた多指ハンドを搭載する。懸念されている通信遅延については、車の自動運転にも活用されるようなAIサポート技術で操作支援をすることで、遠く離れた宇宙での作業も成立すると考えているという。

このほか、人工衛星に燃料を補給するための衛星給油口接続システムをアストロスケールと共同開発することも明らかにしている。衛星の寿命延長や打ち上げ回数の削減を目的としたもので、アストロスケールが2029年ごろを予定している、地球低軌道での燃料補給技術実証に使用することを目指しているという。

若手技術者の夢から始まった「再使用型ロケット」

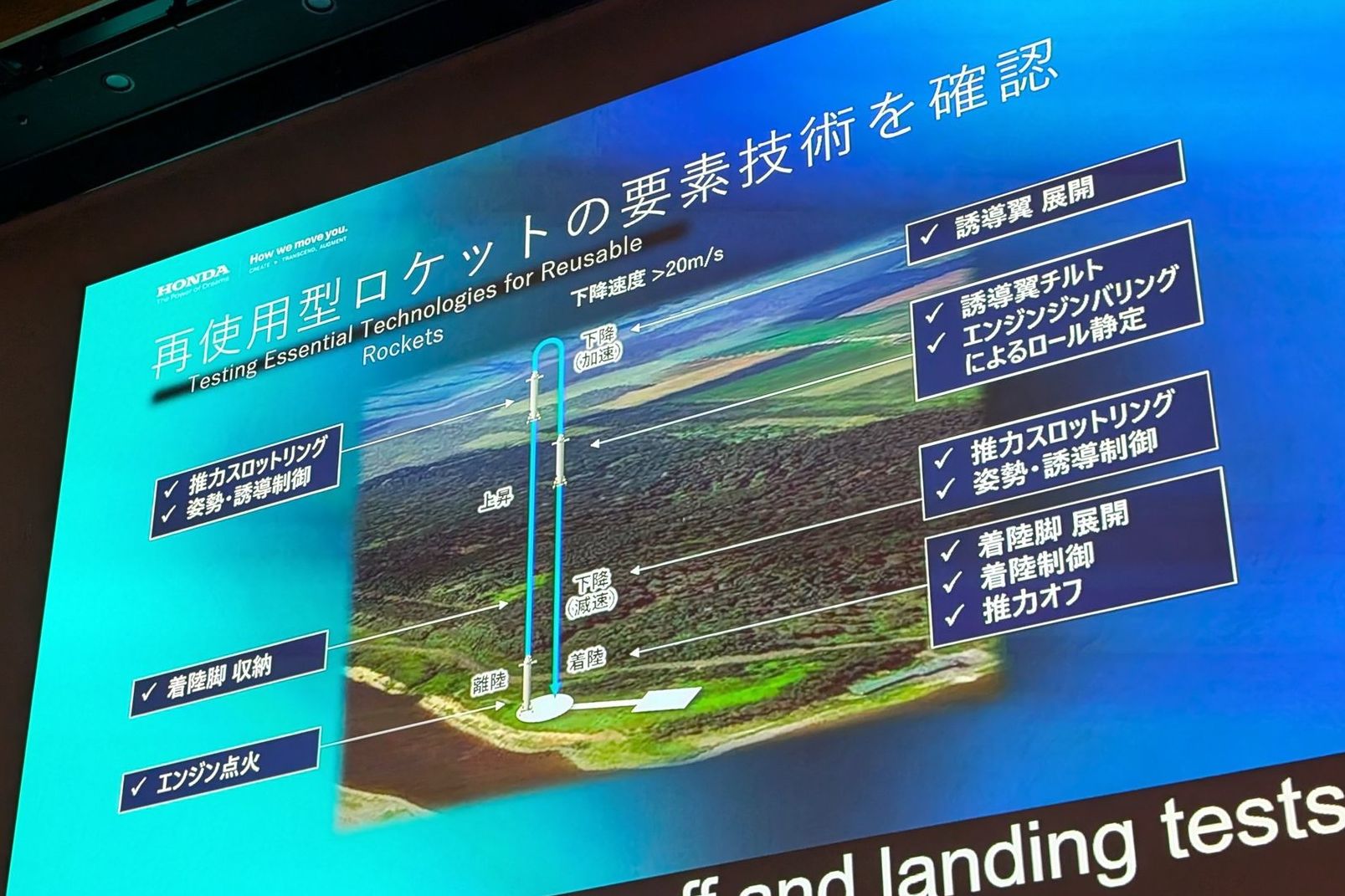

そして3つ目が「ロケット」。製品開発で培った燃焼技術や制御技術などのコア技術を生かしてロケットを造りたいという若手技術者の夢をきっかけに開発が始まった。「コア技術は、4輪や2輪で培ってきた燃焼、流体、冷却、空力、工業化、低コスト化、自動運転の誘導制御、安全論証など。ロケット開発に必要な多くの技術をそれなりに持っている」(大津氏)

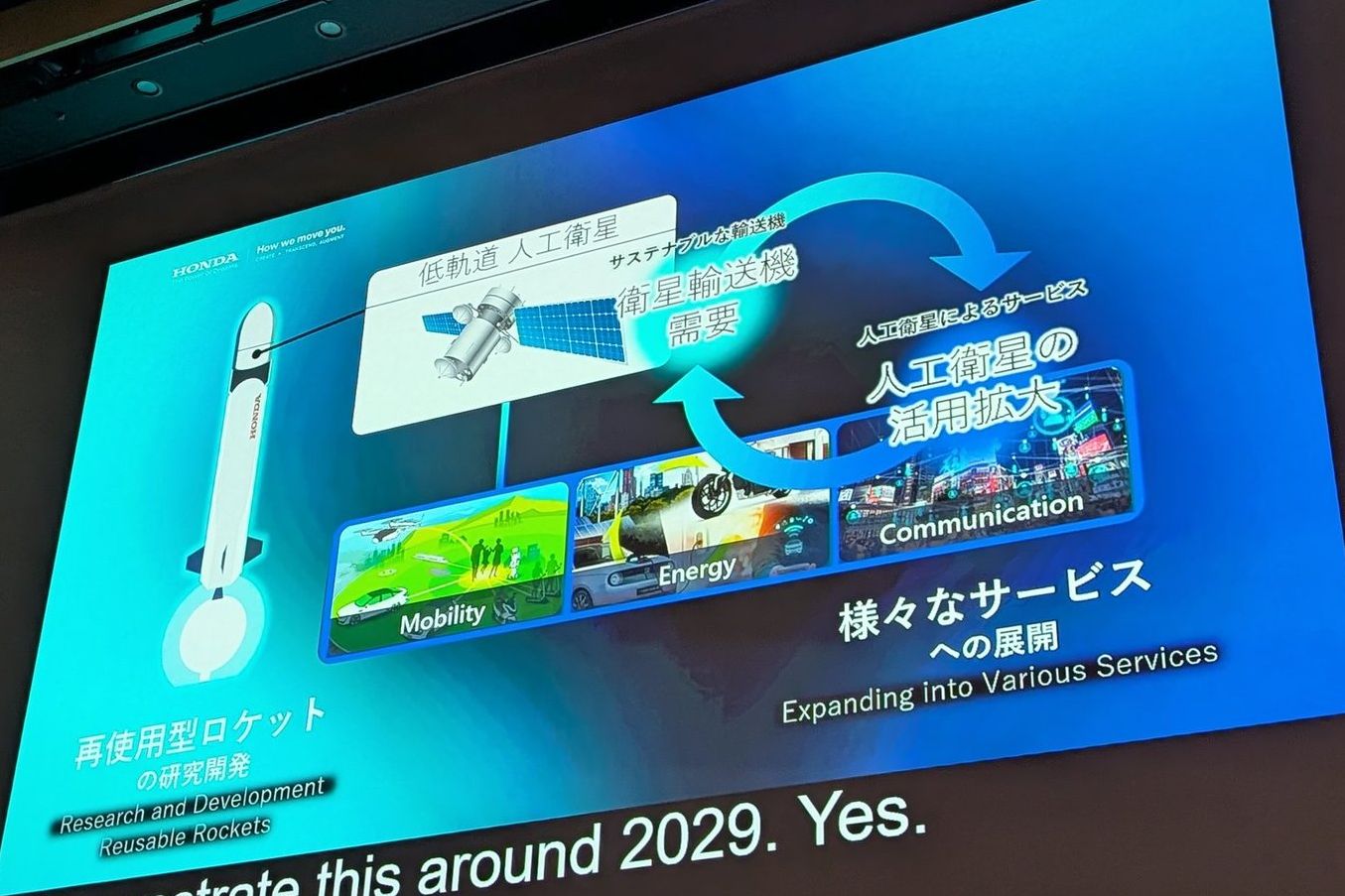

6月の飛行試験で、再使用型ロケット(全長6.3m、直径85cm)の実験機は高度300mまで打ち上がり、目標地点とわずか37cmという誤差での着陸に成功した。日本の民間企業として初の快挙だ。現在は要素研究の段階であり、事業化するかは未定としているが、技術開発の目標として2029年に準軌道(サブオービタル)への到達能力実現を目指すとしている。

「人工衛星を打ち上げることで、モビリティのコネクテッド技術などホンダとも親和性の高い価値につなげることができる。また、未来の人々の生活では膨大なデータ活用が進む。地上ではそれらのデータを処理するための電力が足りなくなると言われている。ロケットの利便性を高めていけば、人工衛星の活用が拡大され、宇宙を経由した地上の電力に頼らないデジタル利活用が進むと想定される。我々の技術で宇宙から地球の人々の暮らしを豊かにしたい」(大津氏)