ニュース

将来宇宙輸送システム、JFE エンジニアリング製作所内に10倍規模の新開発拠点–両社でロケット組立など協業

2025.05.28 14:14

再使用型ロケットを開発する将来宇宙輸送システム(以下「ISC」、東京都中央区)は5月28日、JFE エンジニアリング(以下「JFEE」)と協業に関する基本契約を締結し、JFEEの鶴見製作所内に新たな開発・組立拠点「鶴見ベース」を設けることを発表した。単なる場所貸しにとどまらず、両社の知見やノウハウを共有しながら、ロケット量産体制の確立を目指す。

ISCは、2023年に東京大田区に再使用型ロケットの小型離着陸実験機「ASCA Hopper」を製造する工場「大田ベース」を設けているが、鶴見ベースの敷地面積は、大田ベース(235平方メートル)の約10倍の2477平方メートルにおよぶ。なお、新拠点の開設にともない大田ベースは2025年中に引き払うという。

「2028年までに衛星を軌道投入するには、数十メートル、数十トン規模のロケットが必要になる。(新拠点を)どうしようかと悩んでいたら、偶然にもJFEEから出向していた社員がおり、2024年夏に鶴見製作所を案内してもらい、ここで新たな宇宙船を作ることで意気投合した」(将来宇宙輸送システム代表取締役の畑田康二郎氏)

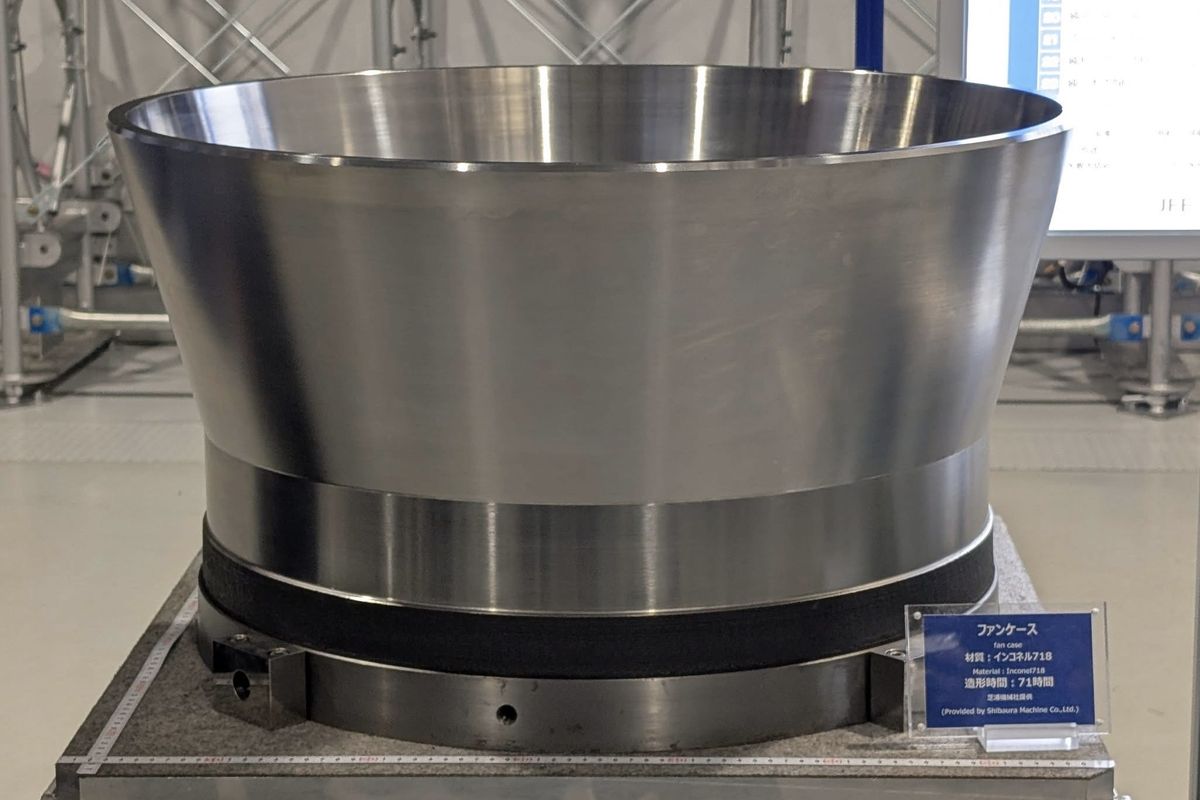

JFEEの鶴見製作所は、造船業の拠点として1916年に開設され、造船や製鉄、重工業を通じて、素材と加工に関する知見や技術を蓄積してきた。近年は、先端技術も積極的に活用しており、2021年以降は複数台の大型金属3Dプリンタを導入しているため、複雑な形状や高い強度が求められるロケット部品製造との親和性も高いと見ている。

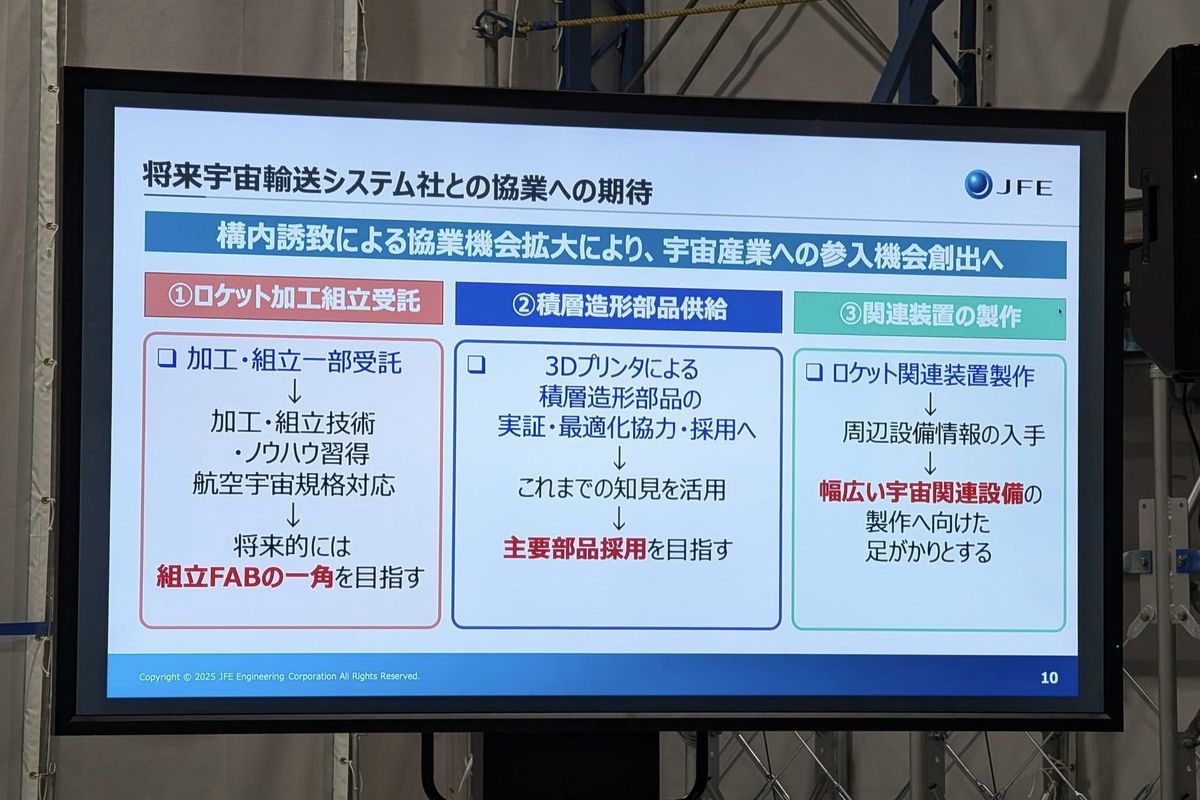

ISCとの協業に期待することとして、(1)ロケット加工組立の受託、(2)3Dプリンタによる積層造形部品の供給、(3)ロケットをはじめとする宇宙関連設備の製作、などによる宇宙産業への参入機会の創出を挙げた。「日本の宇宙産業のサプライチェーン並びに競争力強化と、新たな価値創造に貢献したい」(JFEエンジニアリング専務執行役員の戸田 伸一氏)

米国でのロケット垂直離着陸実験を2025年内に実施へ

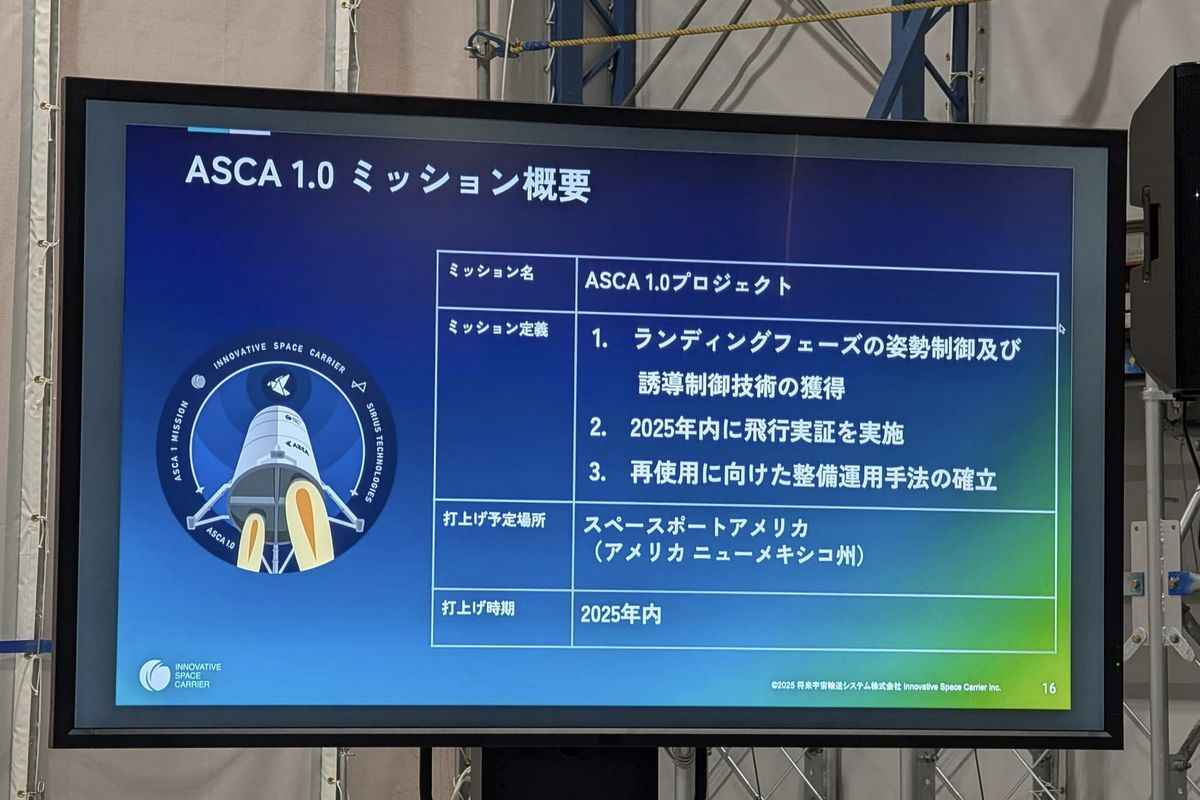

同日には、ISCが2025年以内(12月を想定)に米国での実施を予定しているロケット垂直離着陸実験「ASCA 1ミッション」の概要も紹介された。

ISCは2022年の創業以来、日本発の再使用型ロケット開発プロジェクト「ASCA(アスカ)ミッション」の実現に向けて開発を進めてきた。今回概要を説明したASCA 1.0はその初期フェーズにあたる技術実証機。高度100m以上まで機体を上昇させ、着陸目標地に誤差5m以内に着陸させることを目指すとともに、実験で得たデータを次の開発に生かす。

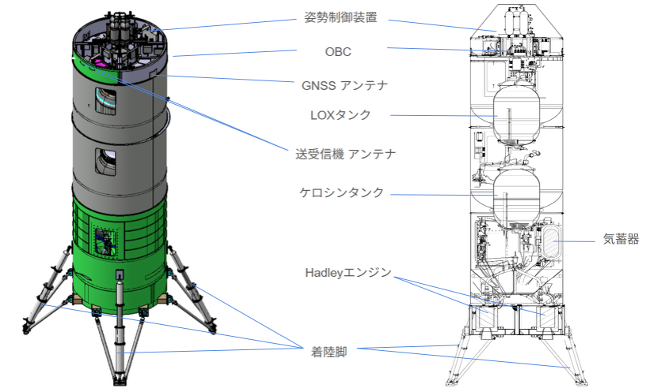

ASCA 1.0のサイズは、全長8.3m、直径2mで、機体質量の40%を3Dプリンタで製造していることが特徴。米Ursa Major社製のHadleyエンジン2基を搭載する。離着陸誘導にはモデル予測制御を採用し、高精度な制御を目指す。機体の安全性や飛行経路の異常を検知した際に、燃焼を停止させて落下させる自立飛行安全システムも搭載する。米ニューメキシコ州のスペースポート・アメリカでの試験を予定しており、同施設での日本の民間宇宙スタートアップによる垂直離着陸実験は日本初になるという。

同社は2024年10月にASCA 1.0の構想(設計・製造)を発表したが、それからわずか1年という短期間で、米国での実証試験体制を確立できたという。開発と検証を段階的に反復し、フィードバックを高速に反映するアジャイル型の開発体制によって、これを実現したと説明する。

ASCA 1.0以降のミッション計画としては、2027年上期にサブオービタル飛行実験をする「ASCA 1.1」、2028年上期に衛星軌道投入実験をする「ASCA 1.2」を予定している。