ニュース

【現地取材】QPS研究所の小型SAR衛星QPS-SAR10号機「ワダツミ-I」が出荷–量産に欠かせない独自開発の「アンテナ収納ロボット」とは?

2025.05.07 08:08

QPS研究所の小型SAR衛星10号機「ワダツミ-I」が福岡市近郊の新拠点「Q-SIP」から4月下旬に出荷された。打ち上げ予定日は5月17日。ロケットラボのElectronロケットによってニュージーランド・マヒア諸島の発射台から飛び立つ。

10号機はQ-SIPが2025年3月に本格稼働してから出荷される初の衛星だ。福岡を拠点とするQPS研究所は36機の小型SAR衛星コンステレーションを構築し、世界中ほぼどこでも平均10分間隔で観測する「準リアルタイムデータ提供サービス」の実現を目指す。ロケットラボとの間で、2026年にかけてあと7機の打ち上げ契約を交わしている。

衛星量産を加速するために新設されたのがQ-SIPだ。面積は約4500平方メートルで従来の工場の約10倍。年間10機の衛星の製造、各種試験、出荷までをワンフロアで行うことができる施設だ。従来工場では年間4機がMAXだったから、倍以上のスピードで衛星が生み出されることになる。その衛星量産の現場を取材することができた。

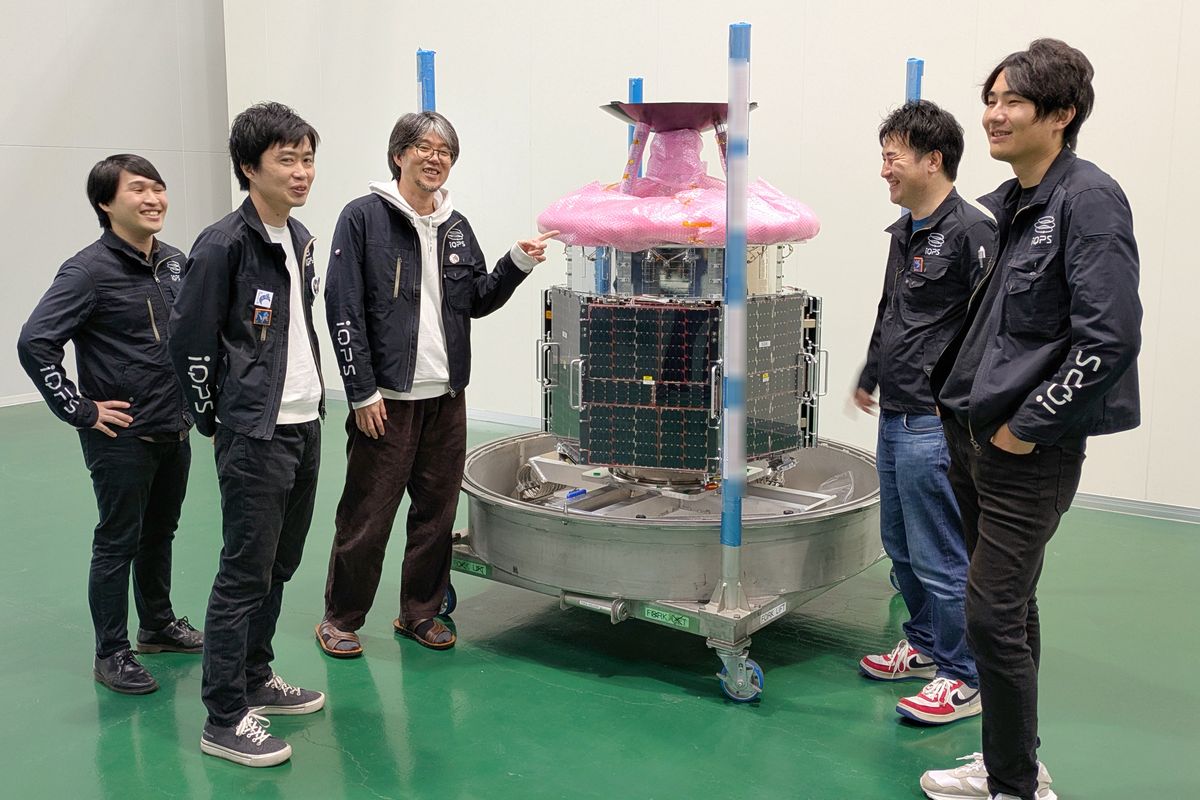

出荷前の10号機衛星とご対面

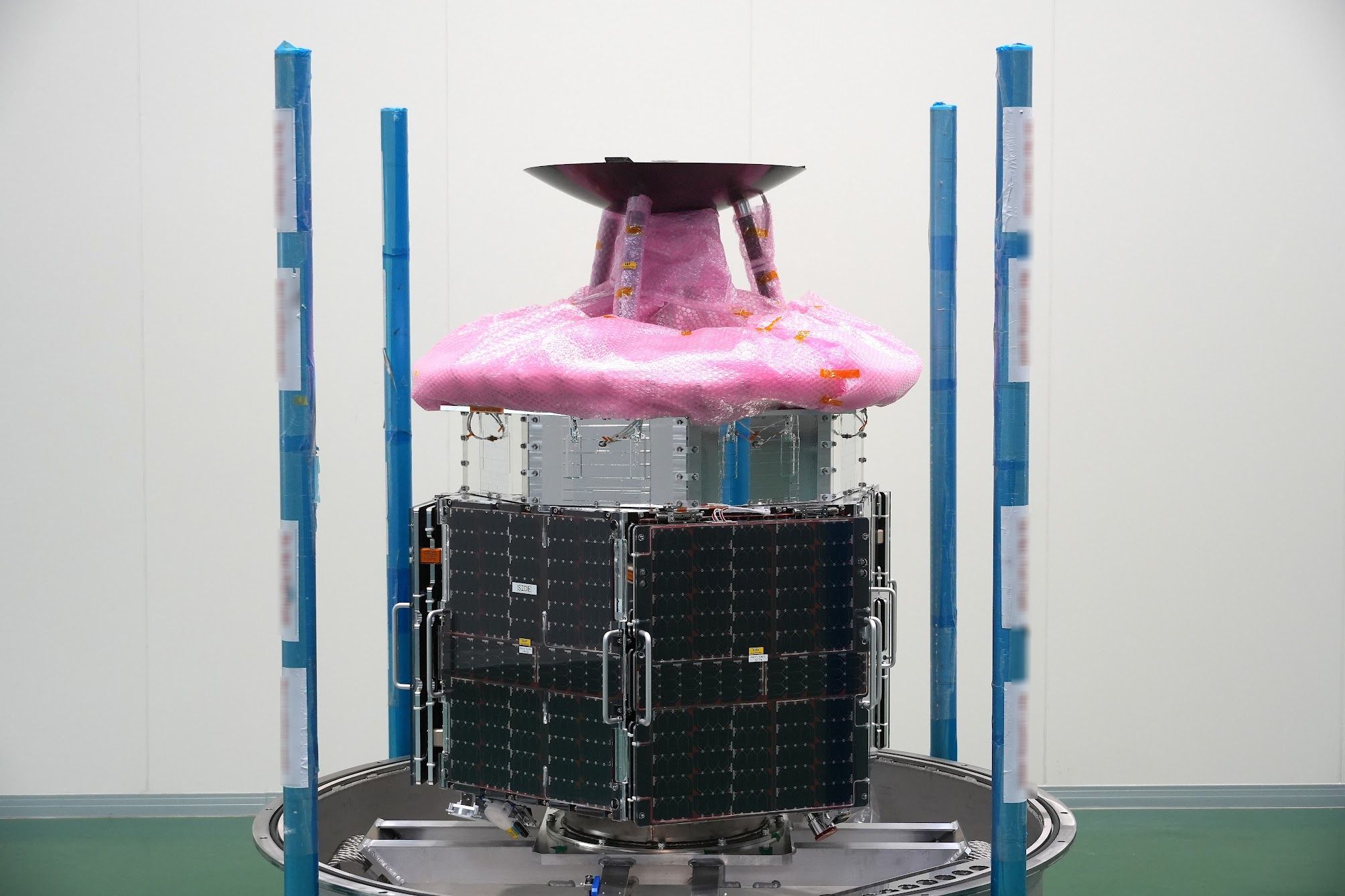

テニスコート約23面の広さがあるQ-SIP。だだっぴろい空間にさまざまな試験設備、クリーンルーム、エンジニアの執務室などが点在する。Q-SIPの中央でひときわ存在感を放っていたのが、出荷を待つQPS-SAR10号機「ワダツミ-Ⅰ」だ。

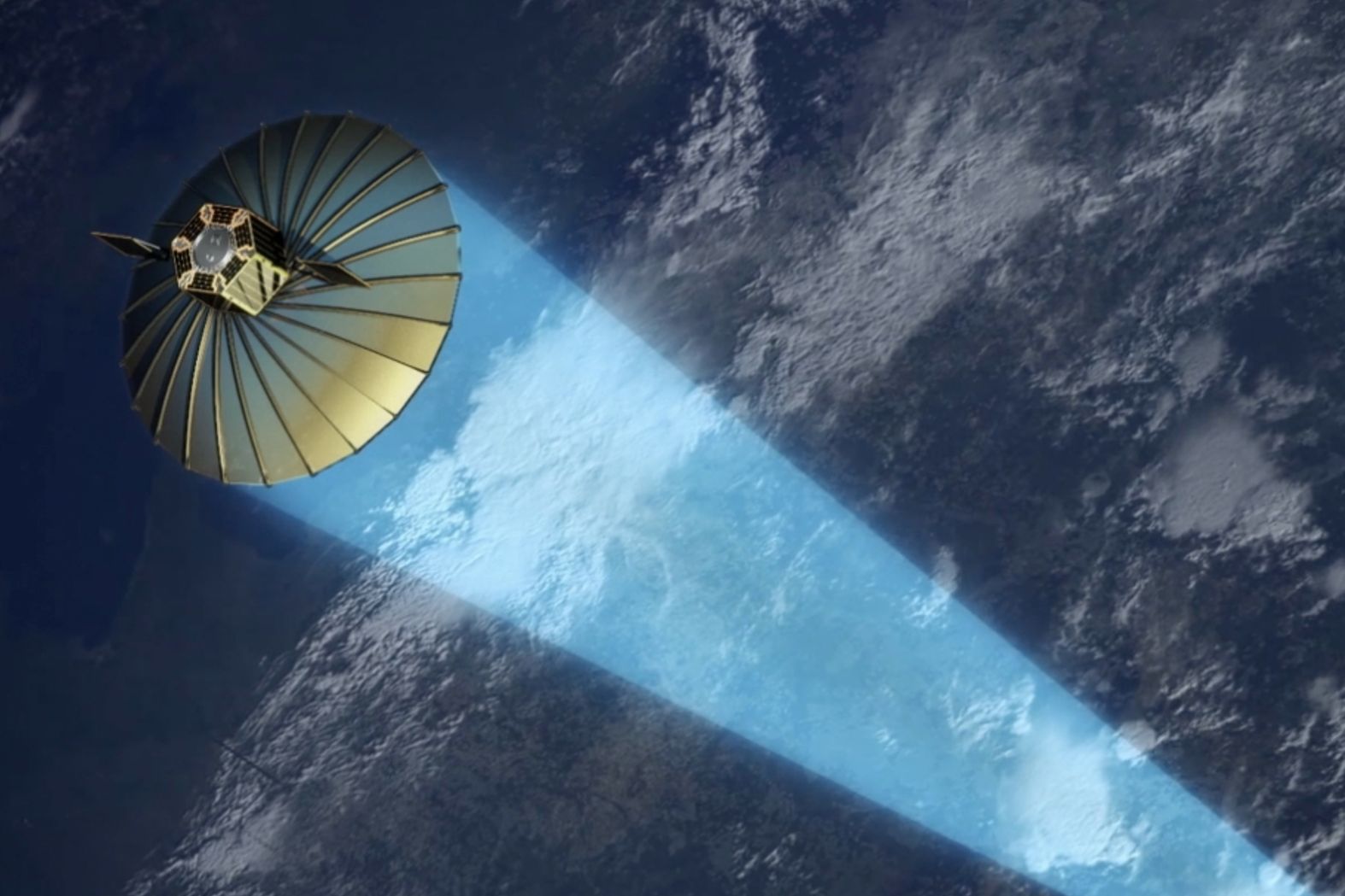

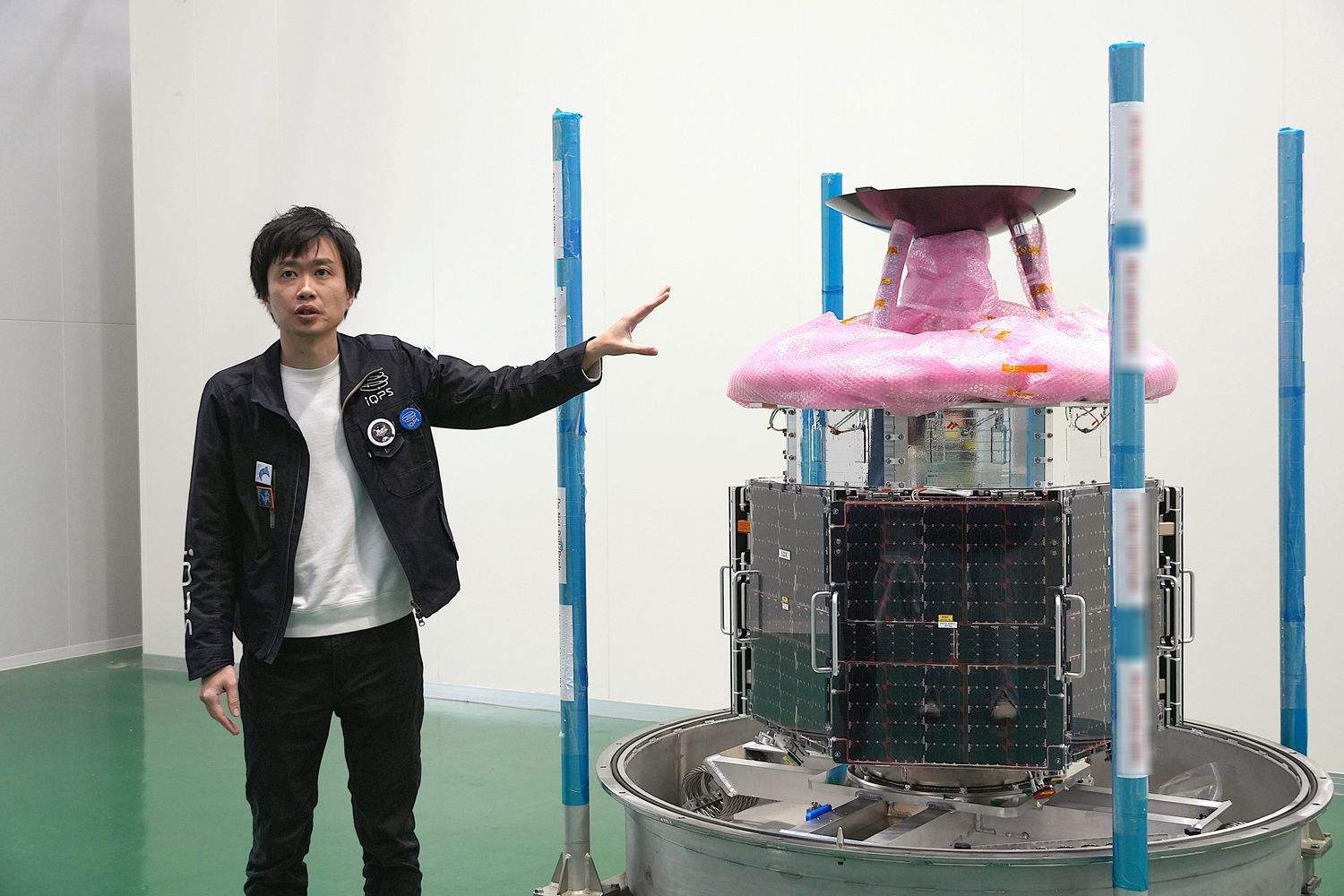

衛星本体の形は六角柱で一辺が約80㎝と想像以上にコンパクトだ。というのも、SAR衛星は長年、小型軽量化が難しいとされてきたため。宇宙から電波を地上に放射し、跳ね返った電波を受信することで、天候や昼夜を問わず観測できるSAR衛星には、その強力な電波を送受信するために大量の電力や大型のアンテナが必要になる。だが、QPS-SAR衛星は質量100㎏台と従来衛星の約20分の1を実現した。

小型軽量化を実現した鍵は直径3.6m、衛星本体の約4倍にもなる大型アンテナだ。このアンテナで電波を増幅し出力を高めることを可能にした。さらにアンテナを軽量かつコンパクトに収納できるのが特徴だ。収納後のサイズは衛星本体に合わせ直径80㎝、高さ15㎝まで小さくした。ここに同社の知見と技術が詰め込まれている。

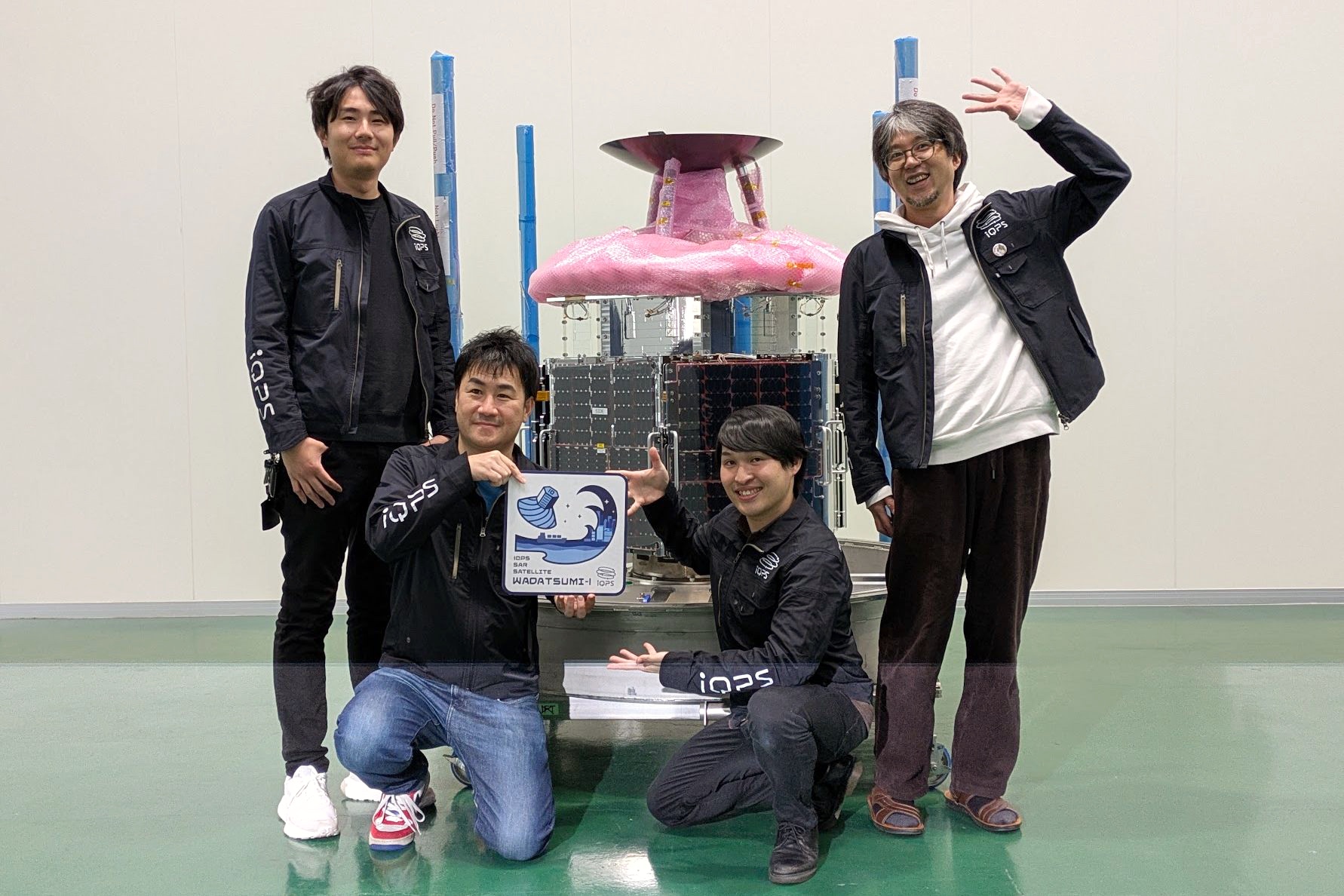

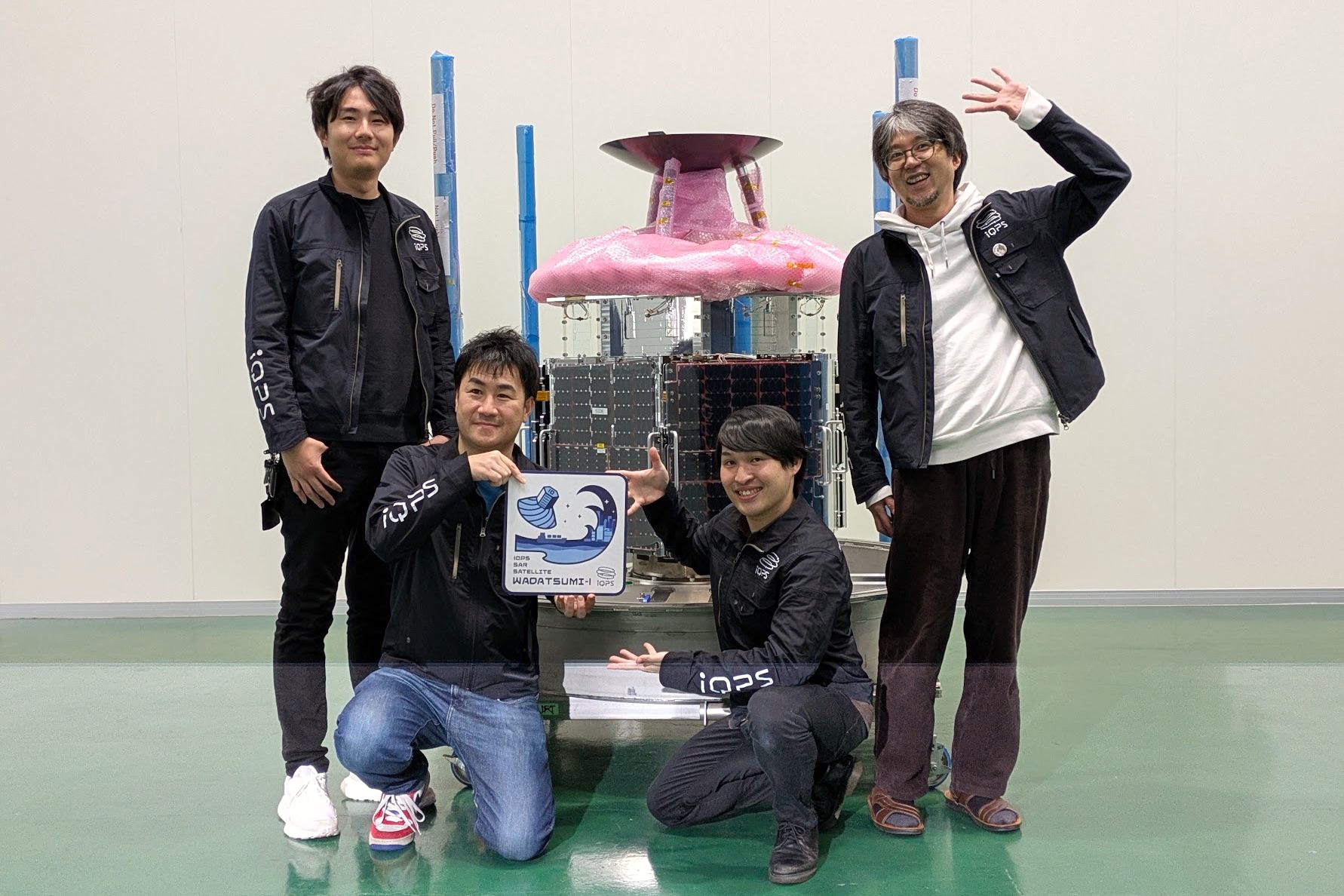

ニュージーランドにあるロケットラボの射場に向かうのは約40人いるQPS研究所のエンジニアのうち4人。今回はソフトウェア担当が2人、ハードウェア担当が2人というメンバー構成だ。

4人のうち「10号機大臣」と敬愛を込めて呼ばれていたのはソフトウェア担当の石橋聡太氏で、今回の打ち上げ後の初期運用のメイン担当者となる。衛星の状態をギリギリまで真剣にチェックしながらもみな本当に楽しそうだ。やるべきことをやり尽くし、期待と自信に満ち溢れている様子が伝わってくる。

36枚の板バネを組み上げたアンテナ

10号機に続き、2025年はさらに追加で4機がElectronロケットで打ち上げられる予定で、Q-SIP内では急ピッチで製造や試験が進行中だった。施設の一角に、36本の板バネを組み上げたアンテナを発見。その横には1本約2mの板バネが積み上げられていた。

宇宙でアンテナを開くには、一般的に火薬や電動モーターが使われることが多い。一方、QPS研究所が採用したのは「バネ」。板バネを36本使って衛星に巻き付けるように収納し、ひずみエネルギーを蓄える。展開時はそのエネルギーを開放し、元の形状に復元することでアンテナを開く。

このアイデアはQPS研究所ファウンダーの八坂哲雄・九州大学名誉教授と福岡県糸島市のバネメーカー・峰勝鋼機が100回以上もの展開実験を繰り返した上に編み出した特許技術だ。板バネの厚さや曲率、熱ひずみが出ない加工方法などに60年以上にわたるバネメーカーの経験と、九州大学着任前にNTT研究所で「何種類もの大型アンテナを作っては壊してきた」衛星用アンテナのパイオニア、八坂氏の知見が生かされている。

金属メッシュ部分を職人がアンテナに取り付け

そしてアンテナの骨組みに、金属メッシュを取り付ける作業が隣のブースで行われていた。アンテナ鏡面は1mmオーダーの高い精度が求められる。取り付け作業を行っていたのはカネクラ加工(福岡県大川市)の職人たち。数人がかりで針を通す。

同社は高級車のシート等を縫製する企業で、立体的に縫製する知見を有する。QPS-SAR衛星のアンテナには0.1mm以下の細い線材で編み上げたメッシュ材が使用されているが、小さく畳んだ状態から宇宙で展開する際にたるみが出る可能性が指摘された。

さらに「張力をどのくらいにするか。引っ張りすぎても緩すぎてもダメ。非常に高度な技術が求められる」(八坂氏)。展開時の滑りをよくするため金めっきが施された金属メッシュ材は、まず織り目を考慮しながらカットされ、次に立体になった形を計算しながら縫製され、最終的な取り付け作業まで職人が行う。

求められる鏡面精度が出ないと、作業はやり直しになる。取り付け後に外された金属メッシュが工場内にあった。アンテナの鏡面精度は最終的な分解能に直結する「命綱」だけに妥協は許されない。

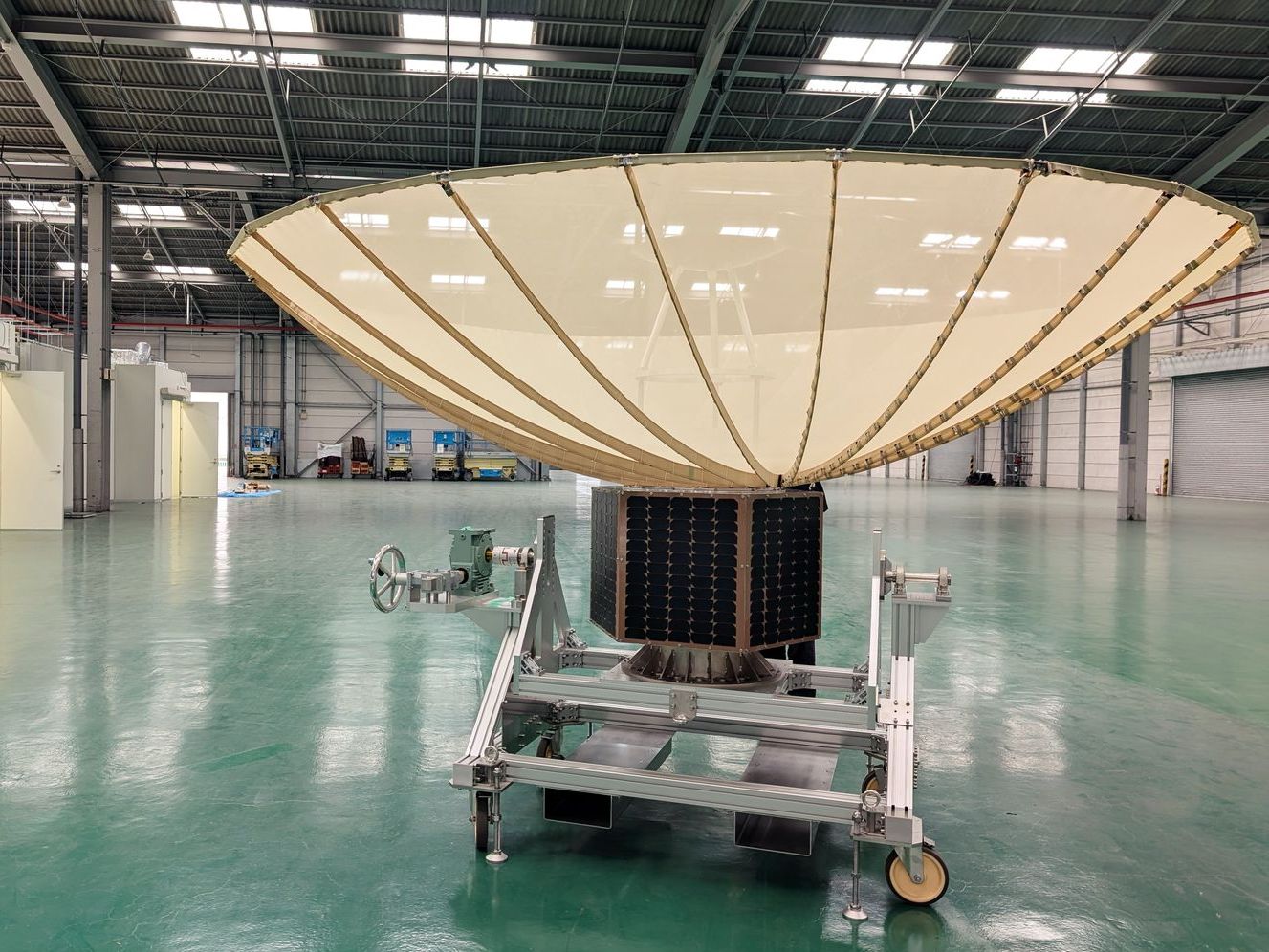

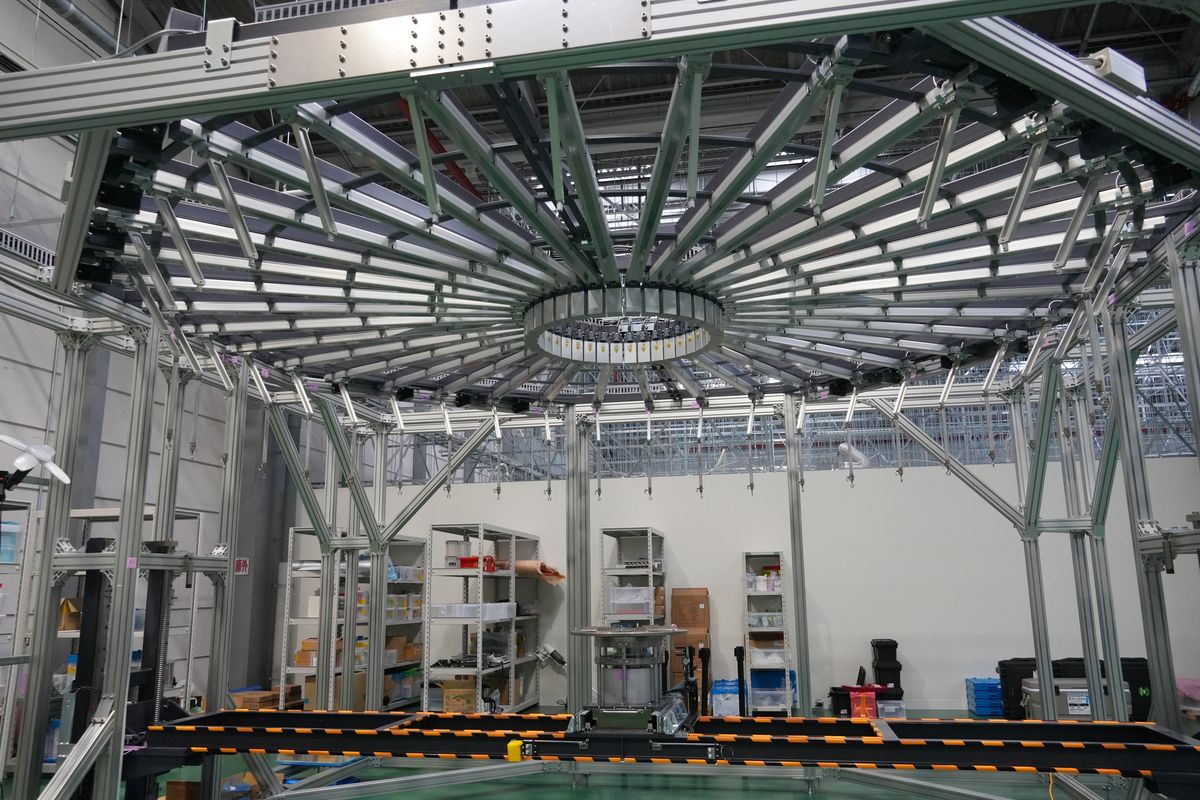

独自開発「アンテナ収納ロボット」を導入へ

それにしても、直径3.6mのアンテナをどうやって80㎝に収納するのだろうと思っていたら、Q-SIPに最近導入されたロボットがあるという。それは「アンテナ自動収納ロボット」だ。現在は16~18人が人力でアンテナ収納作業を行っている。しかし、年10機の量産体制を実現していくにはさらに効率的な方法が求められる。

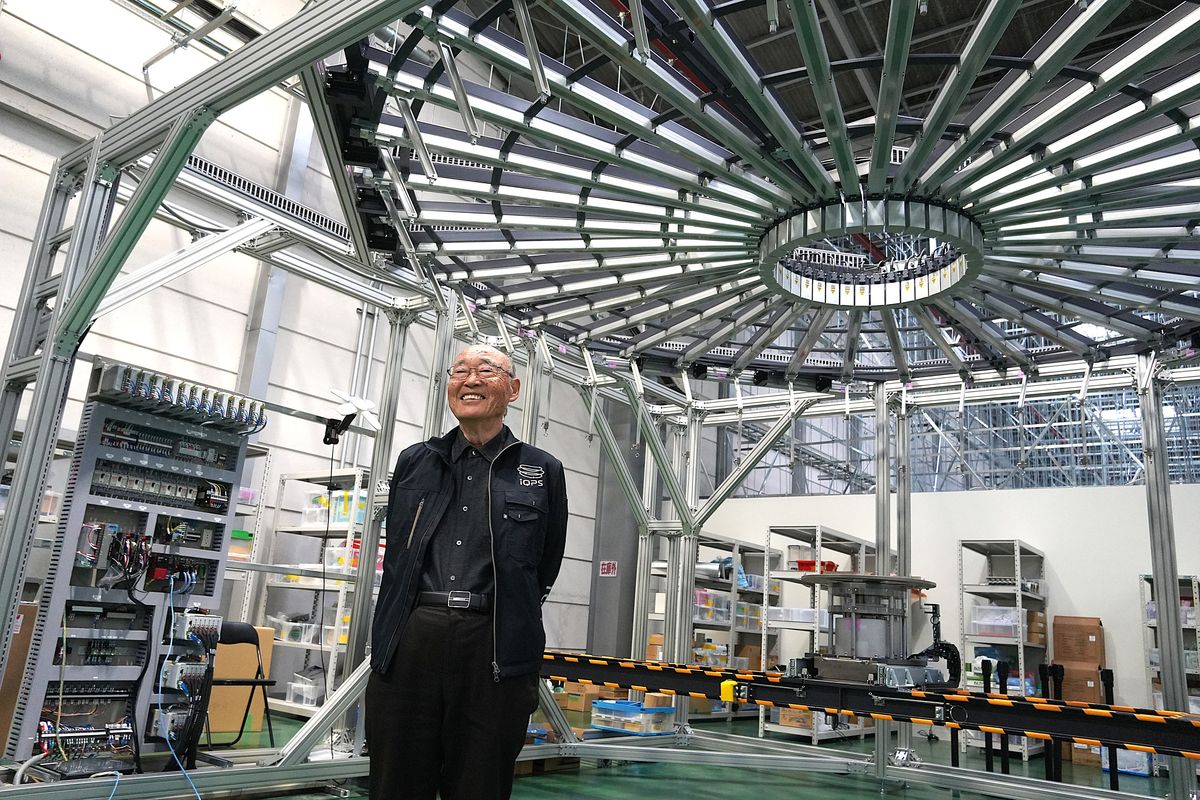

そこで開発されたのがアンテナ自動収納ロボット。QPS-SAR衛星初号機から機械設計と組み立ての取りまとめを行ってきたオガワ機工(福岡県久留米市)が開発した。現在は試験中の段階だが、今後の量産に向け欠かせない戦力となる。

「初号機から一緒に開発・製造に取り組んできたQPS研究所の衛星を知り尽くしているオガワ機工さんだからこの機械も短期間で開発できた」(QPS研究所コミュニケーションデザイン課・有吉由妃氏)

クリーンルームで見た11〜12号機の最終確認–内部は配線のお化け

撮影しないという条件で、特別にクリーンルーム内の作業の様子も見せてもらった。2つあるクリーンルームの1つで10人弱のエンジニアが11号機、12号機の最終確認作業を忙しく進めていた。衛星の外部パネルが外された内部はまるで、配線のお化けのように数百本以上のケーブルで取り囲まれている。それらケーブルからデータが正しく送られてくるかなど、確認作業は出荷ギリギリまで続くという。

「衛星内部に多数の機器が搭載され、データなどを互いにやりとりする。無理に配線を短くしようとしたりすると配線の先のコネクタに負荷がかかったりする。機器の配置の設計図は書けても配線の設計図までは書けない。実際に物づくりをする過程でできあがってくる部分も大きかった」(QPS研究所コミュニケーションデザイン課・久原彰太氏)

小型衛星の中にぎっしりと機器を詰め込み、それらがきちんと性能を発揮するように仕上げていく。最高性能を目指す小さな衛星の物づくりがいかに大変なことなのか、衛星内部を見て初めて実感することができた。

進化を続ける工場で量産に向け加速

Q-SIP内にはロケット打ち上げ時の振動を再現する試験装置や、宇宙の熱環境を再現する試験装置があった。振動試験装置では13号機の試験が行われていた。大西俊輔社長によると今後、真空チャンバーを導入し、衛星開発・製造に必要なすべての試験を、Q-SIPで実施できるようにしていく計画だという。

「真空チャンバーは実は装置だけあってもだめで試験の準備が大変。大学で衛星開発を行なって実際に熱真空チャンバーを扱っていた人材がQPS研究所には多くいるので、試験もスムーズに行うことができる」。装置だけでなく人材の層が厚くなっていることも、QPS研究所の衛星の量産を可能にする。

QPS-SAR衛星1機の製造にかかる期間は約半年。Q-SIP内では年間10機の衛星を製造できる。小型SAR衛星を開発製造し画像取得まで成功している企業は世界で5本の指に収まる。どこも量産に向けて取り組んでいる状況だという。

宇宙のプロ × 物づくりのプロの強力な開発体制

QPS研究所の衛星開発の特徴は、地元企業とワンチームで挑む物づくりだ。この日もQ-SIPには久留米・筑後地域の地元企業をとりまとめるe-SET(NPO法人円陣スペースエンジニアリングチーム)の技術者や地元企業の職人などの姿があった。九州大学教授時代に九州全域を回り、地元企業に宇宙業界参入を呼びかけ連携の土台を作った八坂氏の姿をみかけると、彼らは嬉しそうに話しかけ、物づくりの熱い議論がその場で始まっていた。

「限られた予算と納期の中で、宇宙のプロであるQPS研究所と物づくりのプロである地元企業が対等に開発を進める。設計の段階から物づくり側の意見を取り入れているのが強みだし、問題が起こってもスピーディに解決できる」(八坂氏)

Q-SIP内にはたくさんのテーブルと椅子が並んでいるスペースがあり、今も2週間に1回は約20社の協力企業が一堂に会して、問題点や解決策を議論するという。

衛星打ち上げ予定日は5月17日。QPS-SAR衛星コンステレーション実現に向け、まずは10号機ワダツミ-Iの打ち上げ成功とその後の観測に注目したい。