ニュース

NeSTRA、「展開型エアロシェル」技術実証で宇宙戦略基金を受託–ElevationSpaceが参画

2025.04.25 07:43

次世代宇宙システム技術研究組合(Next-generation Space system Technology Research Association:NeSTRA、横浜市神奈川区)は宇宙戦略基金に「展開型エアロシェル技術の地球大気圏突入実証と火星着陸機への適用」を提案し、受託した。NeSTRAに参画しているElevationSpace(仙台市青葉区)が4月24日に発表した。

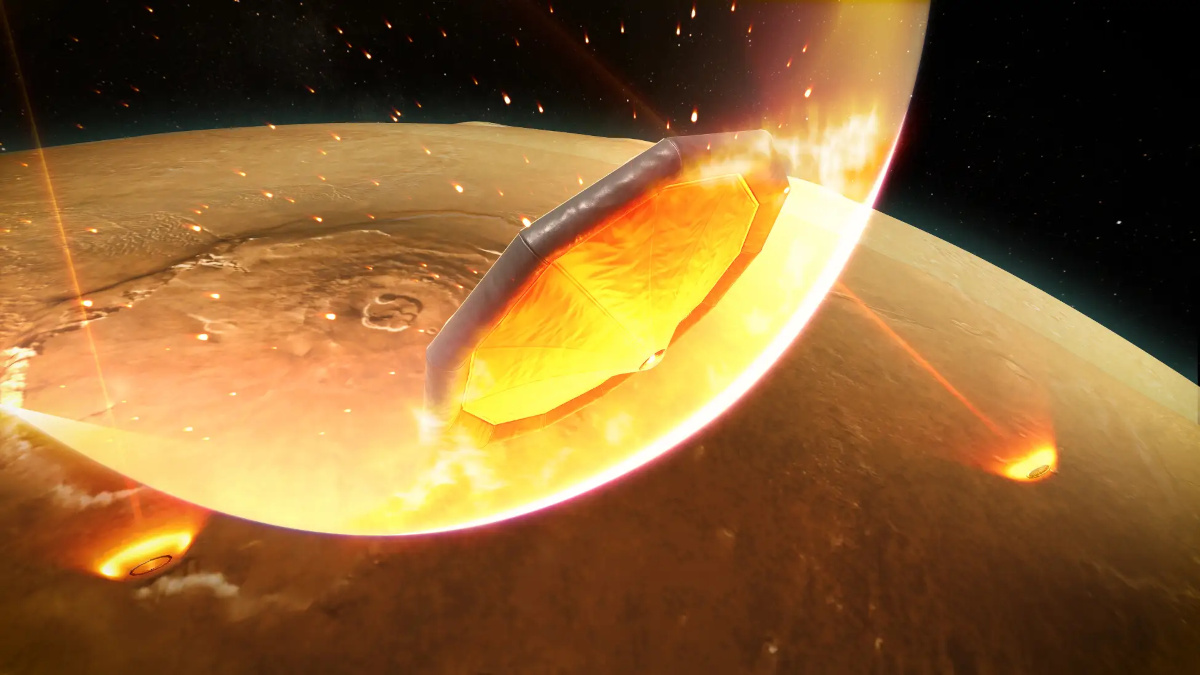

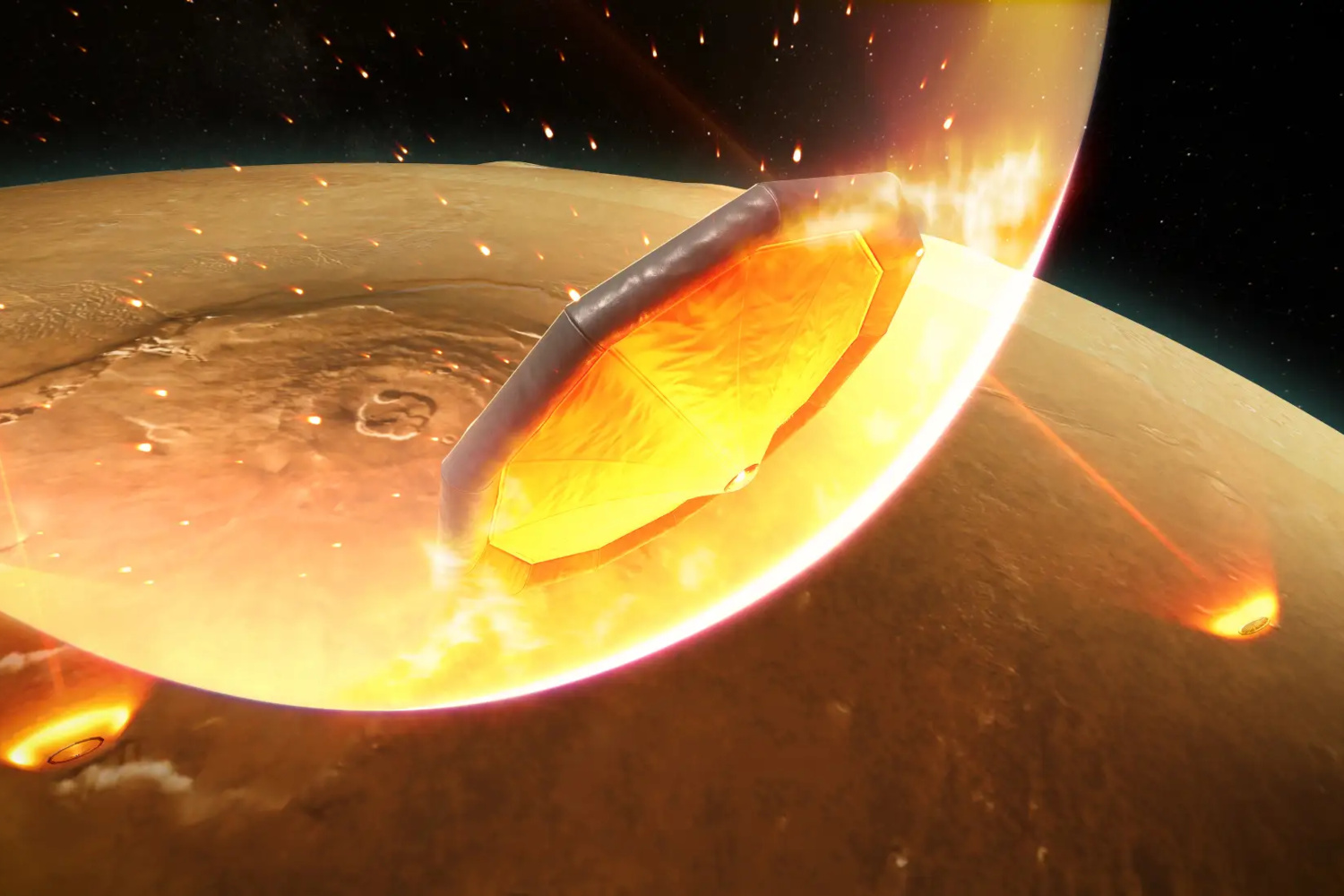

プロジェクト「Mars Touch Project」では、次世代に大気圏突入技術として期待される「展開型エアロシェル」技術の実用化を目指す。具体的には地球低軌道(LEO)からの再突入実験での技術実証と超小型火星着陸機システムの開発を進める。

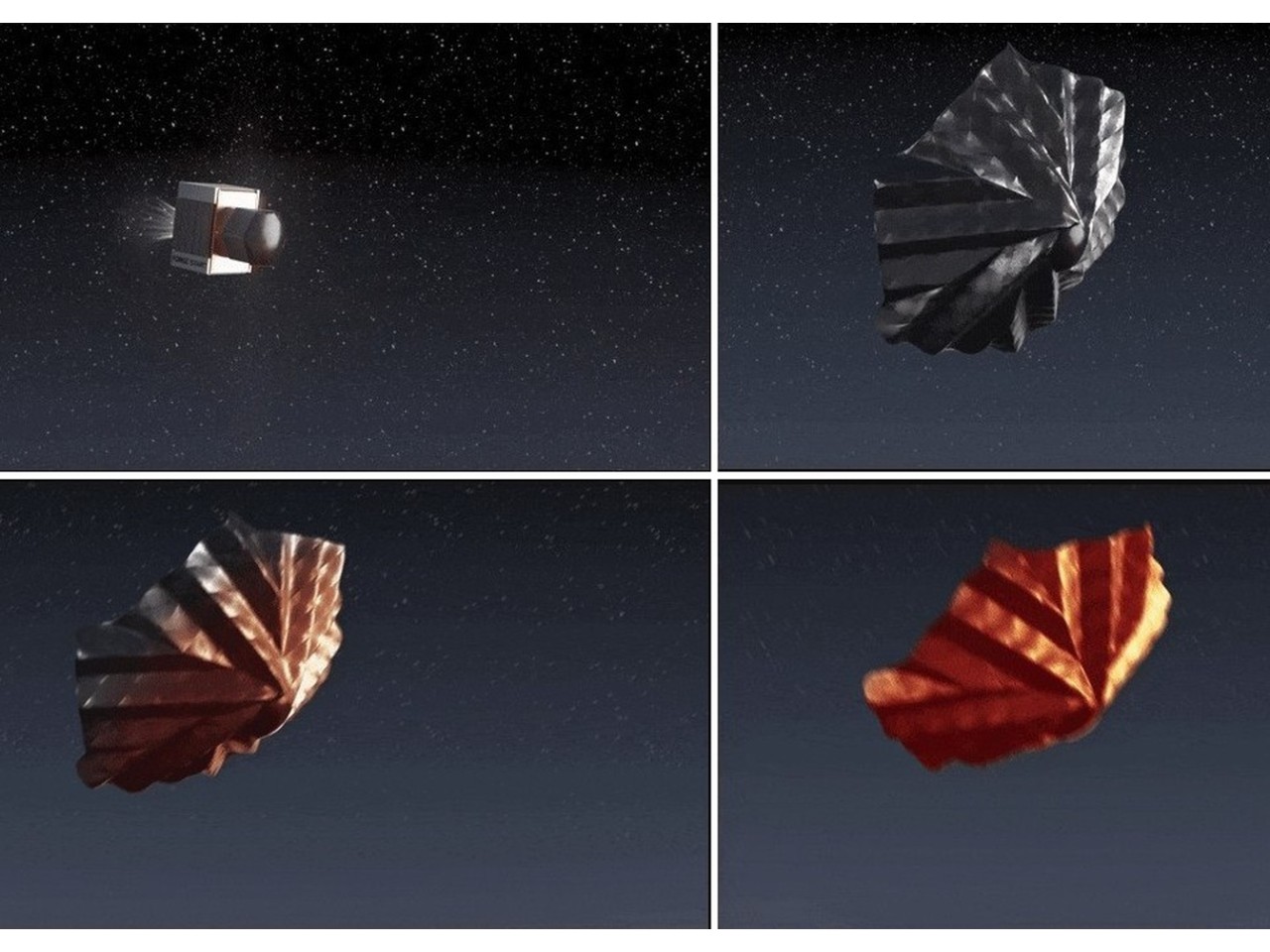

展開型エアロシェルは、大気圏に突入する前に「エアロシェル」と呼ばれる膜を大きく広げて、突入時の速度を落とし、突入する物体が高温にさらされずに仕組み。

Mars Touch Projectで開発する展開型エアロシェル技術は2000年頃に東京大学で開始された研究が端緒。大気球や観測ロケットでの飛行実証実験を重ねて成熟してきたという国内初の革新的な技術と説明する。従来の大気圏突入・空力減速・着陸(Entry、Descent、Landing:EDL)手段と比較して大気圏突入時の空力加熱を緩和でき、小型・軽量でコスト削減や信頼性向上が期待できるとしている。

火星探査は、月探査計画「Artemis」を踏まえ、2030年代以降、世界の宇宙開発の主戦場になる可能性があると説明。日本独自の技術で火星着陸探査を実現することは、国際的なプレゼンスを示す上で重要と指摘する。Mars Touch Projectで開発する展開型エアロシェル技術は、従来の着陸手段と比較して、軽量化や低コスト化、安全性向上などの利点があり、今後の火星探査ミッションで重要な役割を果たすことが期待できると解説している。

LEOや月などから地球の大気圏に突入して帰還するニーズは今後ますます高まっていくと予想できる。展開型エアロシェル技術を活用して、国内外での大気圏突入という主要技術で優位に立つことで今後の国内外の宇宙ビジネスへの展開が期待できるとしている。

宇宙航空研究開発機構(JAXA)からの宇宙戦略基金の受託はNeSTRA、NeSTRAに参画している藤倉航装(東京都品川区)とElevationSpaceの技術力と研究開発能力が認められた証であり、大気圏突入技術の進歩は宇宙開発利用の新しい可能性を開くものと説明している。Mars Touch Projectの開発体制は以下の通り。

- NeSTRA:プロジェクト全体の管理、システム設計、火星着陸技術の開発、宇宙輸送

- 藤倉航装:展開型エアロシェルの製造技術、耐熱断熱材料の開発

- ElevationSpace:回収技術の開発、洋上回収の調整運用

技術研究組合(Collaborative Innovation Partnership:CIP)は、複数の企業、大学などが共同で試験研究することで、単独では解決できない課題を克服し、技術の実用化を図るために、主務大臣の認可で設立される相互扶助組織(非営利共益法人)。各組合員は研究者や研究費、設備などを出し合って共同で研究し、成果も共同で管理して組合員相互で活用する。