ニュース

小惑星「アポフィス」探査、ALEが実験装置を提供–2029年4月に地球に最接近

2025.04.10 07:11

小惑星「Apophis」(アポフィス)を対象にした、米Exploration Laboratories(ExLabs)の探査ミッション「ApophisExL」にALE(東京都港区)独自の「低エネルギーマルチインパクト実験」装置が提供される。ALEが4月9日に発表した。

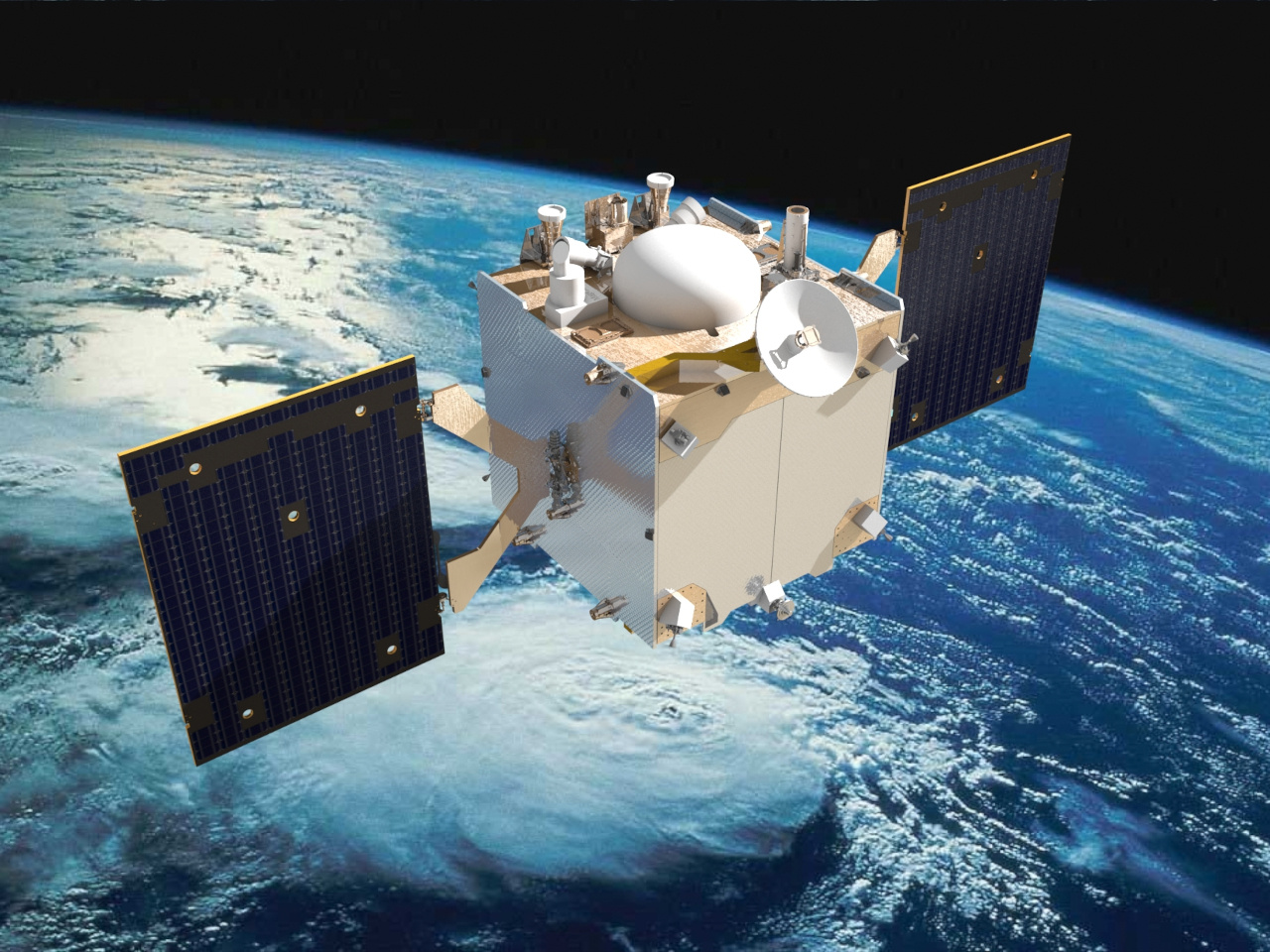

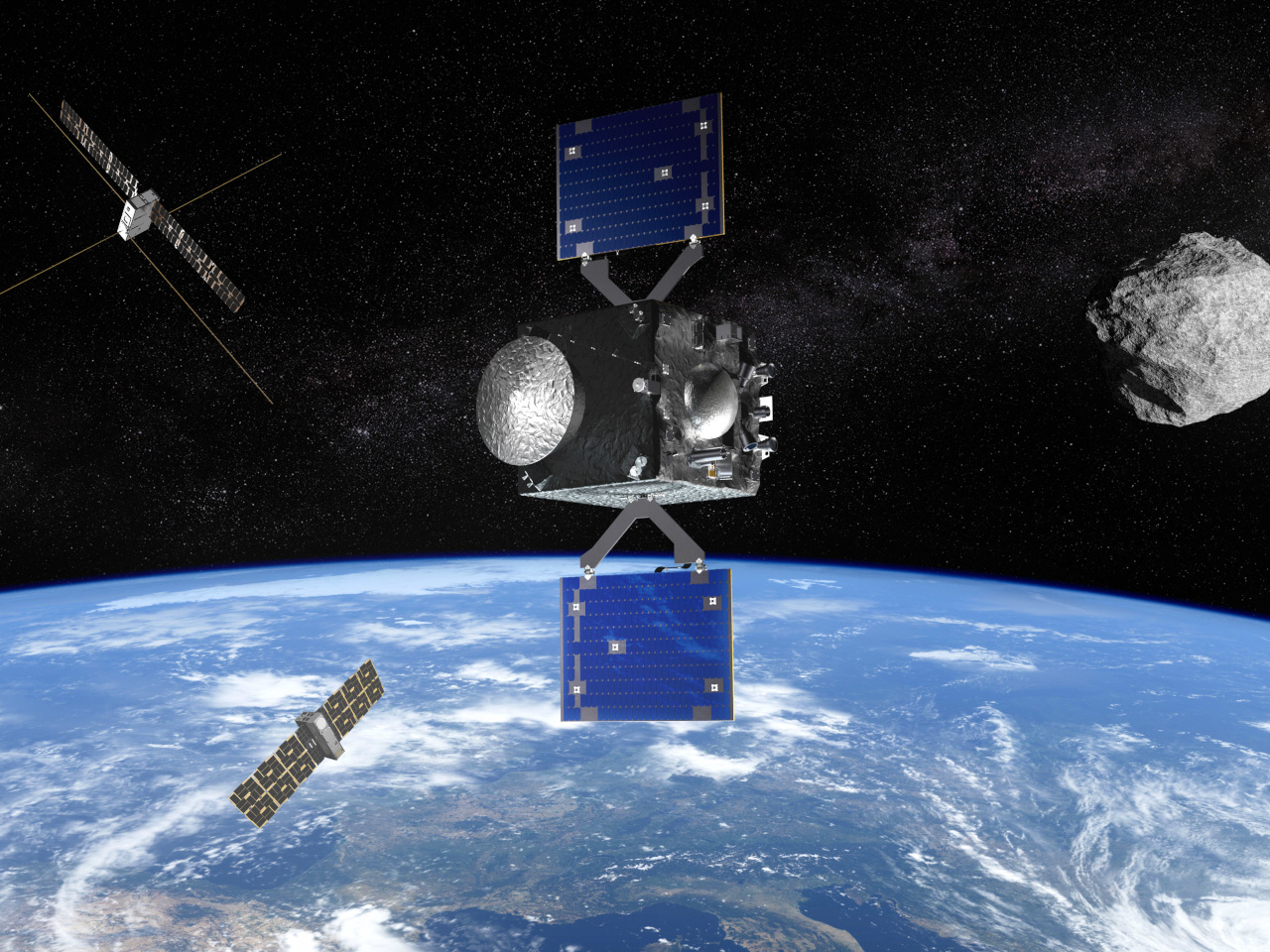

ExLabsが主導するApophisExLは、2029年4月に地球に約3万2000kmまで接近するApophisに探査機を接近させ、その表面や内部構造の変化を観測する国際プロジェクト。

同ミッションでALEは、小型人工物体による「低エネルギーマルチインパクト実験」を実施して、Apophisの砂礫層(レゴリス)の結合度や岩石の強度、宇宙風化の影響などを評価する。将来の「惑星防衛(プラネタリーディフェンス)」や宇宙資源探査に向けた基礎データの取得に貢献するという。

ALEはこれまで人工流れ星というエンターテインメントの実現を目指して、衛星の打ち上げや独自技術の開発を進めてきたと説明。人工流れ星の本格的な生成やデータ取得には至っていないが、その実現に向けて挑戦を続けているとしている。今回の小惑星探査プロジェクトは、その延長線上にある挑戦と位置付けている。

「人工流れ星で活用される微少物体を、宇宙空間で正確に目標に導き、衝突させる」という技術は、小惑星の表面に小さなクレーターを作り、内部構造を把握することに適しており、2029年のApophis接近というまたとない機会に、ALEの技術が科学探査に活用されることになったと説明している。

ALEによると、Apophisに小さなクレーターを作る、衝突のエネルギーは「はやぶさ2」が試料(サンプル)採取時に発射した弾丸のエネルギーの半分以下であり、Apophisの軌道を変化させるようなものではないとしている。

この実験によって、小惑星の物理的特性が明らかになれば、将来のプラネタリーディフェンスや宇宙資源活用に向けた国際的な議論や研究の基盤になることが期待されるとALEは説明する。

ApophisExLは、米航空宇宙局(NASA)の「OSIRIS-APEX」や欧州宇宙機関(ESA)の「RAMSES」などの探査ミッションと対象や時期が重なっており、得られる科学的成果の相乗効果が期待できると説明。ALEは、これらのプロジェクトに関係する国内外の科学者や研究者との情報共有や連携の可能性を探りながら、国際的な科学ネットワークの一員としてApophisExLを推進していくと解説している。

ExLabsは、ApophisExLにあわせてドキュメンタリー制作やリアルタイム配信などのメディア展開も予定しており、科学やエンターテインメント、教育が融合する新しい宇宙探査の形を目指しているという。ALEもこの取り組みに参画し、より多くの人々に宇宙の魅力や意義を伝えていくとしている。

Apophisは直径350mの小惑星で、2029年4月に地球の静止軌道(高度約3万6000km)よりも近くを通過すると予測されている。このような小惑星の接近は1000年に一度しか起きないとみられている。地球との衝突の可能性はないとされている。