ニュース

大西卓哉宇宙飛行士、ISSでの長期滞在開始–クルードラゴン、無事到着

2025.03.16 13:31

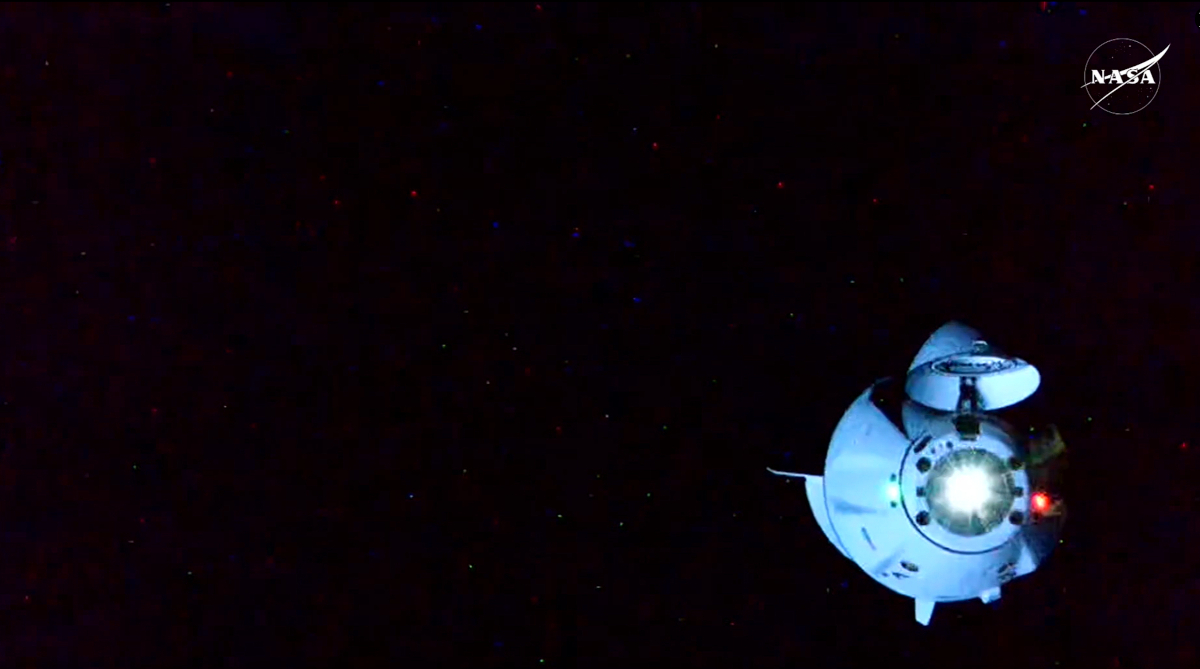

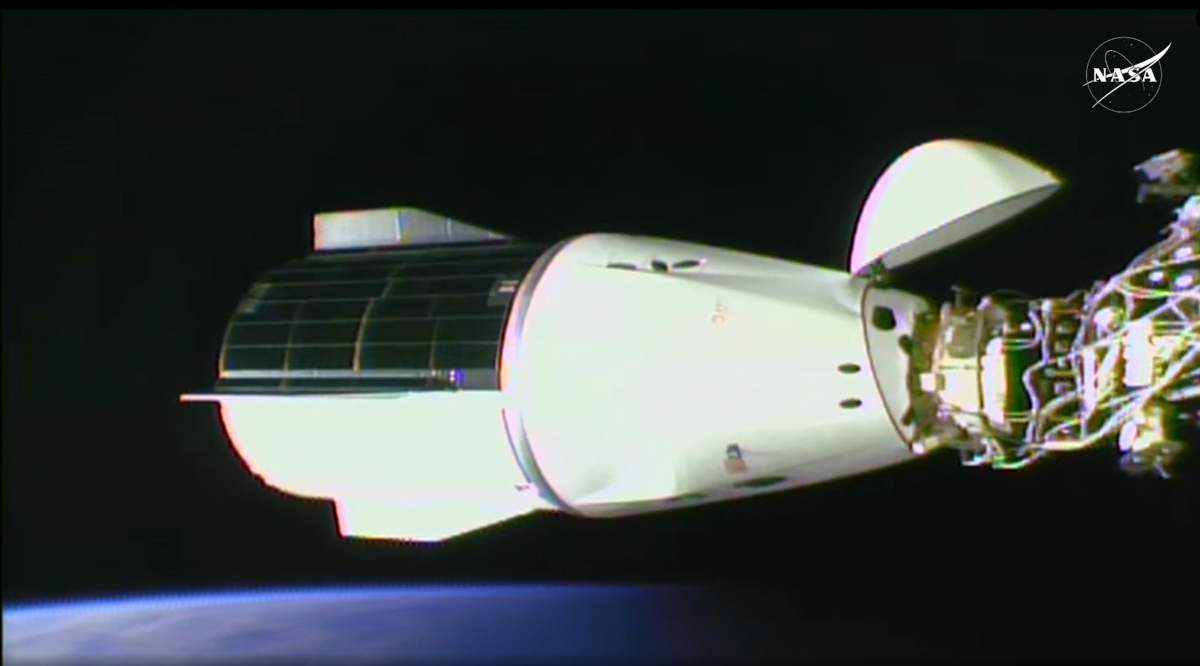

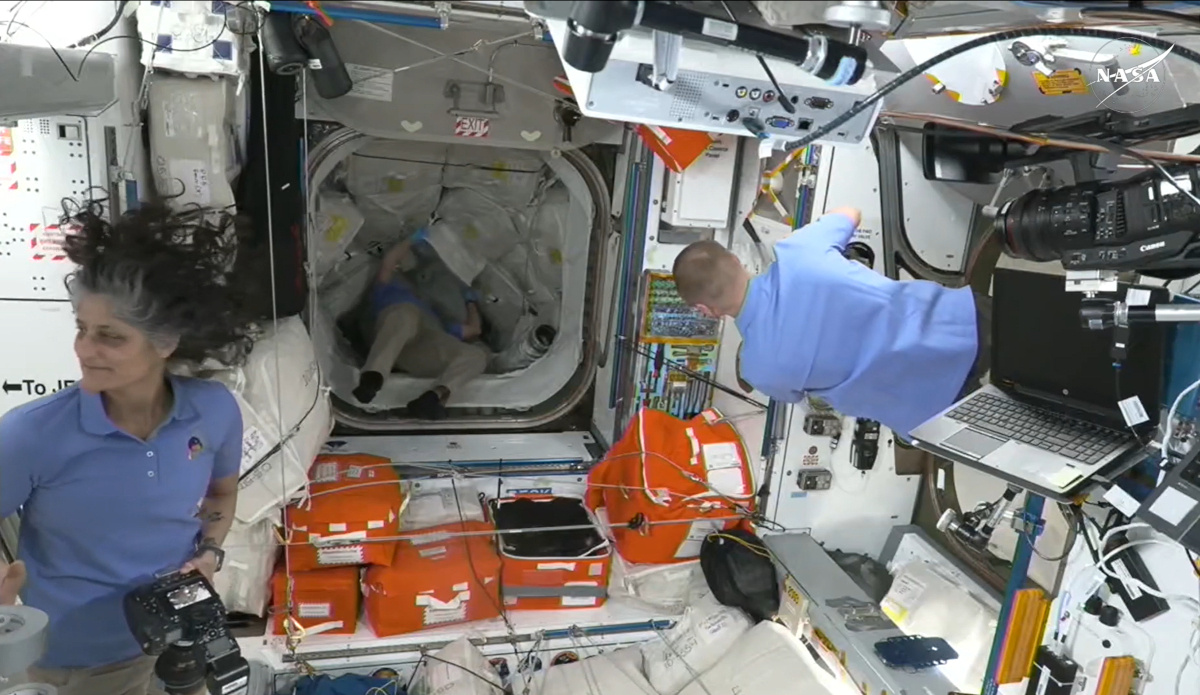

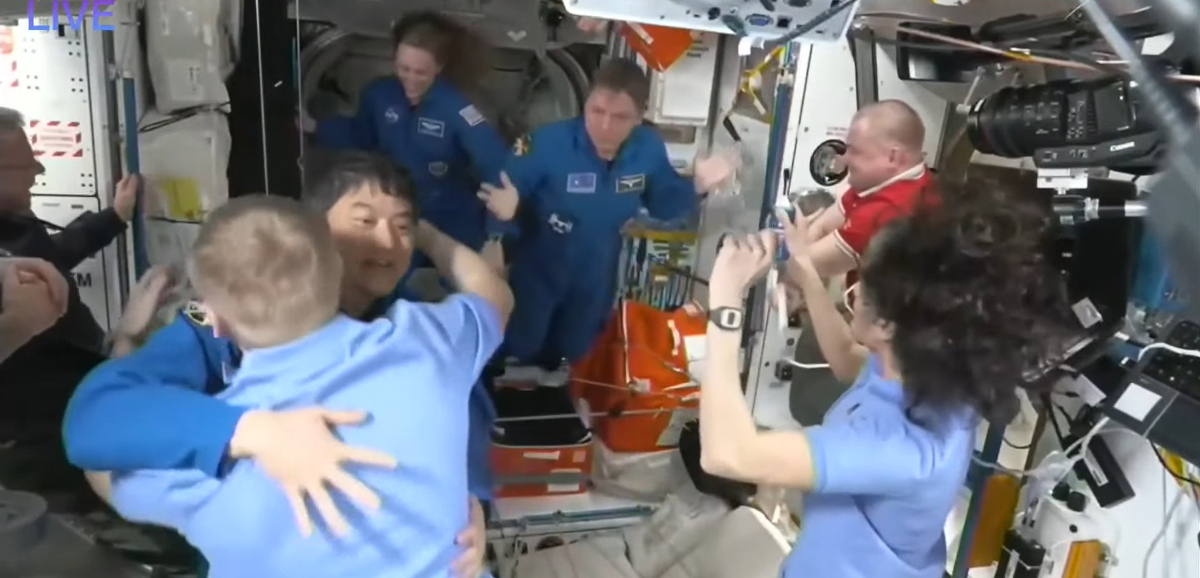

大西卓哉宇宙飛行士が搭乗した「Crew Dragon」(クルードラゴン)Endurance(エンデュランス)号が国際宇宙ステーション(ISS)にドッキングした。9年ぶりの大西氏の宇宙飛行は2回目、ISS長期滞在も2回目、日本人宇宙飛行士のISS長期滞在は今回で13回目になる。

日本時間3月16日午後1時8時にISSの「Harmony」(ハーモニー)モジュールにEndurance号がキャプチャされた。

大西氏をはじめとする4人の宇宙飛行士は、Endurance号に乗り込み、Space Exploration Technologies(SpaceX、スペースX)のISS送迎ミッション「Crew-10」(クルー10)としてロケット「Falcon 9」(ファルコン9)で3月15日に打ち上げられた。ISSに搭乗したのは大西氏のほかに米航空宇宙局(NASA)に所属するAnne McClain氏とNichole Ayers氏、ロシアの宇宙機関Roscosmosに所属するKirill Peskov氏。これから約半年程度ISSに滞在する。

4人が搭乗したEndurance号は、これまでに「Crew-3」「Crew-5」「Crew-7」で使用された。Crew-10は当初Crew Dragonの新造船を予定していたが、完成が遅れているためEndurance号を使用することになった。

Endurance号は半年間程度ISSに係留。今回ISSに搭乗した4人を乗せて地球に帰還する予定。その後で米Axiom Space(アクシオム・スペース)による民間有人宇宙飛行ミッションの第4弾「Axiom Mission 4(Ax-4)」で宇宙に飛び立つ計画となっている。

1975年生まれの大西氏は、1998年4月に全日空空輸に入社、2003年6月に同社運航本部に所属。2009年2月に宇宙飛行士候補に選抜、2011年7月に油井亀美也氏、金井宣茂氏とともに宇宙飛行士として認定された。

2016年7~10月にISSの第48次/第49次長期滞在クルーのフライトエンジニアとして約113日間滞在。日本人として初めて補給船「Cygnus」のキャプチャを経験している。2020年1月にJAXAのフライトディレクターとして認定され、日本実験棟(JEM)「きぼう」の運用管制業務に従事している。

ISSでの任務は宇宙飛行士だけでこなすわけではない。地上からの指示や支援があって成り立つものだ。日本の場合、「インクリメントマネージャー」「フライトディレクター」などがきぼうでの実験を支援する。

映画の世界に例えると、インクリメントマネージャーがプロデューサー、フライトディレクターが監督、宇宙飛行士が俳優という関係とJAXAは説明する。

プロデューサーであるインクリメントマネージャーは、限られた時間を有効に使い、宇宙飛行士ができるだけ多くの作業を効率的に行えるように優先順位を決めて計画を立てるという。運用や実験のチームをまとめるだけでなく、NASAなどほかの宇宙機関とのやり取りもインクリメントマネージャーが担う。

監督であるフライトディレクターは、インクリメントマネージャーが考えたシナリオを、宇宙飛行士の安全を守りながら、より確実に実行できるように宇宙飛行士に直接指示を出す。フライトディレクターは宇宙と直接つながる管制室が舞台になる。

今回の第72次長期滞在と、大西氏がコマンダー(船長)を務める第73次長期滞在のインクリメントマネージャーを務めるのは井上夏彦氏。きぼうときぼうに設置されている日本の実験装置の運用管制をリアルタイムでやり取りする管制チームのリーダーとなるフライトディレクターである「インクリメントリードJ-FLIGHT」は渡邊紗緒里氏、森研人氏が務める。

大西氏は宇宙飛行士の時に「地上での動きを想像できなかった」と前回を振り返る。「このタスクは簡単だろうなぁと思っていたタスクも手間取ったことがある。地上と宇宙、両者の息があっていなかったためにそうなった。逆に、このタスクは大変だろうと思っていても、両者の息があっていたことでスムーズにいった」という経験を明らかにした。

前回の長期滞在では船外活動(ExtraVehicular Activity:EVA)を経験していない。それだけに「EVAはやってみたい」との思いも明かした。

しかし、EVAは、NASAやJAXAなどISS計画に参加する、さまざまな宇宙機関による「国際調整が必要となる。EVAは(時間も含めて)大きなリソースを取るため」という。実際にEVAが必要となったとしても、大西氏が担当するかどうかは「また別の話」になる。それでも大西氏は「EVAをする資格はある。自信もある」との意欲を記者会見で語っている。

今回の長期滞在中に、きぼうでは主だったミッションだけでも10用意されている。そのうちの一つが「静電浮遊炉」と呼ばれる装置を使ったものだ。

静電浮遊炉(Electrostatic Levitation Furnace:ELF)は、ISSの微小重力環境を生かして、試料を浮かせて固定、レーザーで加熱できる装置。ELFを使って、地上では浮遊できない、2000度以上という超高融点の物質の密度や表面張力などの熱物性を計測するとともに、過冷凝固した物質を探索するのがミッションだ。

ELFでは、これまでに2500度以上の高温液体の物性測定に成功し、従来の定説を覆す液体の構造を発見したという。ELFの活用では、国内の研究機関や企業と連携して、材料科学や地球科学、宇宙工学などさまざまな分野の実験プロジェクトが進行中だ。

今回の長期滞在中にELFを使った実験はさまざま予定されている。大学時代に「材料系を研究していた」というだけあって、大西氏はELFを使った実験には「思い入れがある」と説明する。

関連情報

JAXAプレスリリース