インタビュー

「一文無しの覚悟」で50年夢みた宇宙飛行士へ–民間人初のISS長期滞在と「地球撮影」に挑む高松聡氏

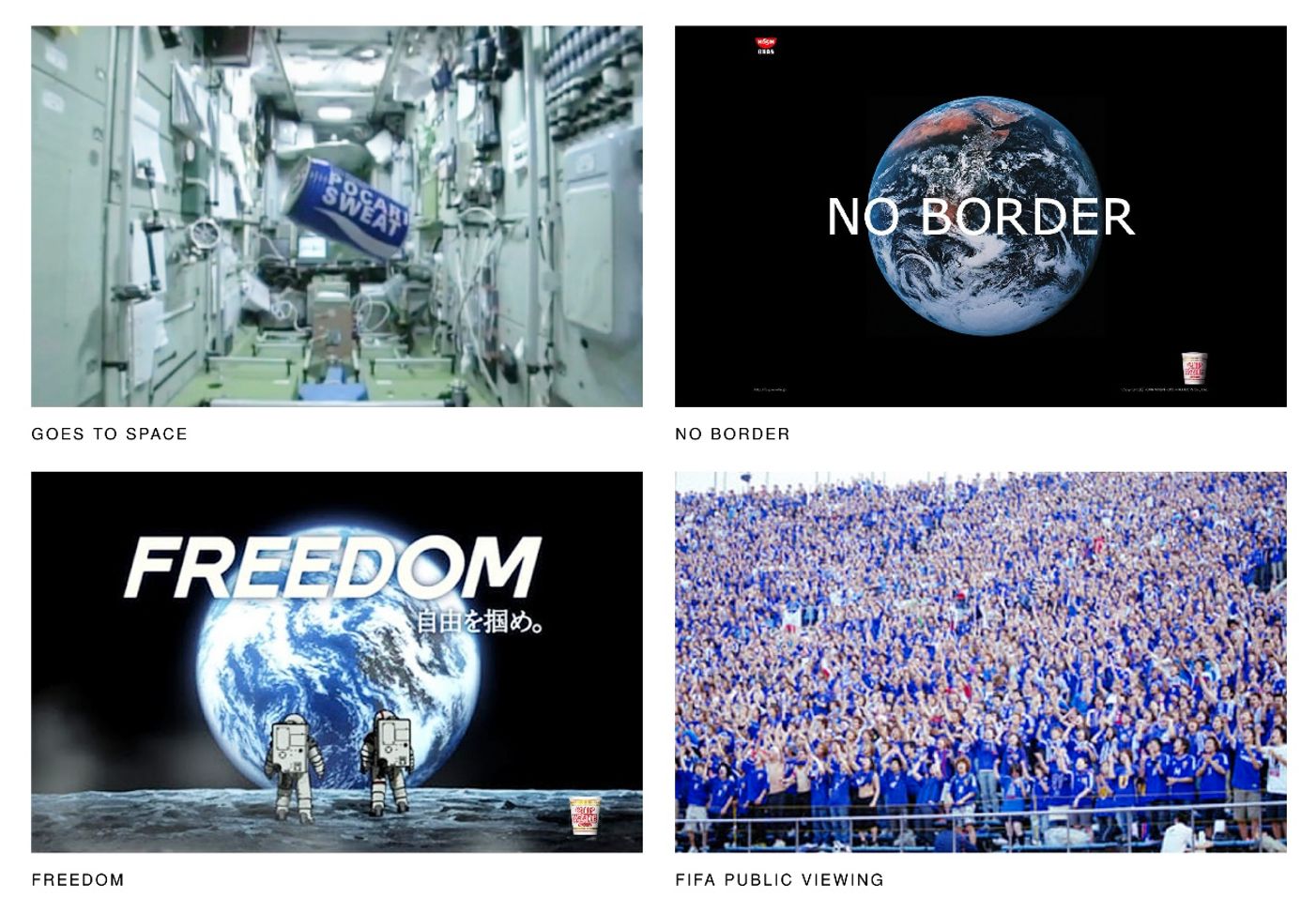

宇宙飛行士が国際宇宙ステーション(ISS)の窓から広大な地球を眺めながら、ふわふわと浮かぶカップヌードルを口に入れる。「この星に、BORDERなんてない。」というキャッチフレーズとともに流れたこの“宇宙CM”が、20年以上経ったいまも記憶に残っている人は多いのではないだろうか。

当時、電通の広告クリエーターとして、この「NO BORDER」シリーズなどのCMを手がけたのが高松聡氏。現在は独立してアーティスト・写真家として活動しているが、人類史上初のチャレンジに挑むことを2024年2月に発表した。民間人として世界最長となる30日間にわたりISSに長期滞在し、宇宙から見た地球を24K解像度で撮影。その景色を地上の巨大48Kシアターで再現しようというものだ。

この壮大なプロジェクトの名前は「WE」。高松氏は「宇宙から地球を見る体験は、非常に限られた人だけが得ることができる。WEはこの体験を民主化し、世界中の人々が地球を見る体験にアクセスできるようにする。“私たちの、私たちによる、私たちのための宇宙プロジェクト”」と説明する。

ただし、単なるアートとして地球を眺めてもらうのではない。視聴体験者には、国境のない美しい地球を目の当たりにすることで、“地球人”としての意識を覚醒してもらいたいという思いがある。環境意識の向上や、国家間の戦争が続いている現実を、宇宙からの視点で考え、戦争のない地球を希求するムーブメントの形成を目指すという。

「宇宙」に関わり続けてきた高松氏の人生

高松氏は幼少期から宇宙飛行士になる夢を持ちつつ、挑戦と断念を繰り返してきた過去を持つ。

いつでも宇宙飛行士になれるように大学はJAXAに一番近い筑波大学に進んだが、宇宙飛行士の公募に視力の条件面で応募できず、卒業後は電通に入社して広告の道へと進む。それでも宇宙に対する想いは失われることなく、2001年に世界初の宇宙ロケとなったポカリスエットのCMを手がけ、その後も地球の映像を背景に「NO BORDER」「FREEDOM」というキャッチフレーズを使った印象的なカップヌードルのCMを制作した。

電通から独立して、広告クリエイティブディレクターとして活動するようになってからは、2015年に自費でロシアに渡り、「星の街」(ガガーリン宇宙飛行士訓練センター)で宇宙飛行士訓練を完遂。しかし、そこでも宇宙へ行くという願いは叶わなかった。

それでも今回、写真家・アーティストという立場で、Axiom SpaceとISSに30日間滞在するための有人宇宙船の座席予約契約を結び、このほど第1回目の支払いに漕ぎ付けた。今後は、残りの資金を調達するため、企業によるスポンサー誘致や環境保護財団からの寄付、クラウドファンディングによる個人からの資金調達を想定。2024年内の調達完了を目指す。

長年抱き続けてきた宇宙に行くという夢に対する想いや、宇宙アートプロジェクト「WE」の意義について、高松氏に話を聞いた。

夢を諦めない裏側にあった「発想の180度転換」

――高松さんはこれまで、たびたび宇宙飛行士を目指して挑戦を続けてきましたが、いずれも実現には至りませんでした。20年以上経っても「宇宙へ行く」という夢を諦めずにいられたのはなぜでしょうか。

いくつかの答えがあるのですが、「本当にそれが夢だから諦められない」というのが純粋な理由です。野球のピッチャーが肘を壊してボールが投げられなくなったときに、トミージョン手術を受けて苦しいリハビリをしつつ復活を目指すのと同じですね。「宇宙に行きたい」「宇宙飛行士になりたい」という想いは50年続いているわけですから。ロシアでは訓練の途中で宇宙飛行士になれないと告げられ、落ち込んでどん底までいきましたが、強い想いがあったので、そこからまたはい上がることができました。

もう1つは、私の考え方が進化したことです。ロシアで訓練をした時には「“自分が”宇宙飛行士になりたい」という意識しかなかったのですが、180度マインドシフトをして「私たちが、私たちのために宇宙で何ができるのか」と発想を転換したら、視野が広がったのです。「自分はそれを実行する役であり、世界中の人にとって意義があることを遂行すればいいんだ」と思えるようになったことが大きかったですね。

――発想が180度も転換されるほどのきっかけは何だったのでしょうか。

宇宙から超高解像度の映像を撮影するというアイデア自体は、ロシアでの訓練が終わる頃からあったのですが、具体的に何をするかという部分がはっきりと固まっていなかったんです。実際に数年前までは、超ハイスペックで撮影することばかりを考えていました。環境問題やサステナビリティに対する意識も低く、6000ccの車を乗り回して全くエコな人間ではありませんでした(笑)

ただ、たくさんの人々や書籍などから影響を受けて、自分自身もサステナビリティを意識し、環境負荷を抑える取り組みをするようになったのです。そしてやはり、ロシアのウクライナ侵攻が最大の契機になりましたね。何しろ、(「NO BORDER」シリーズで)かつてモスクワの赤の広場でCM撮影をしていますし、宇宙飛行士訓練をしましたが、もう今はロシアに入ることもできないですから。それが宇宙から地球を見ることで戦争のない社会を実現できないかと考えるに至った、大きなターニングポイントだったと思います。

最終的にWEというプロジェクト名にしたのは、「これは私たちの、私たちによる、私たちの宇宙プロジェクトだ」という思いに至ったからです。最初は「Voyage to Us」とか「The Overview Effect Project」などの直接的なネーミングを考えていたのですが、数カ月前に米国に滞在していたとき、過去の自分の作品を見直してみて、短い言葉で伝えることが自分の持ち味だったと気付いたのです。

それで最も短い言葉でふさわしい言葉は何だろうと考えた時に、WEという言葉を思い付きました。WEという文字の「W」を上下にひっくり返すと「M」になり、「ME」になります。このプロジェクトは私が宇宙飛行士になりたいのではなく、180度方向転換して“私たち”が行くんだというところから始まっていますし、「World Environment」「War Ends」の頭文字でもあるので、「これはいいぞ」と。

それで海外の友人などに(WEという表現は)おかしくないかと確認したところ、おかしいどころか逆に好意的な反応を得られたので、自信を深めてWEと名付けました。世界では国家間での断絶が進み、危機的な状況にあります。このプロジェクトの成功を通じて、何としても世界中の「THEY」という物言いを減らし、「WE」を増やしていけるようにと願っています。

「一文無し」の覚悟でISS滞在に応募

――プロジェクトの発表に至ったのは、ある程度宇宙へ行ける見込みが立ったからなのでしょうか。

そうですね。このプロジェクトが現実味を帯びる条件をすべて満たすことができたということです。まず、宇宙飛行士としての部分では、2015年にロシアで8カ月にわたり宇宙飛行士訓練を受けて、無事すべてのテストとシミュレーションをクリアし、体力的も含めてミッション遂行する自信と実績を得ました。

次に宇宙に行って写真や映像を撮るという面ですが、撮影に関してはこれまで3回宇宙CMを撮影した経験があります。その上で今回は自分自身に写真家、アーティストとしての能力が求められますが、そこに関しても、これまでに出展した作品を多くの方々に評価いただき、一定の自信が得られました。

そして、私の構想を実現可能と言ってくれるカメラメーカーさんや、プロジェクト推進担当、オフィシャルスポンサーのデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリーさんなど、支援をして下さるパートナーも名乗りを上げてくれました。その上で、全私財を投入してAxiom Spaceに1回目の支払いを終えたこのタイミングで発表させていただきました。

ちなみに今回の件は、Axiom Spaceからもプレス発表されました。同社が、支払いが確定していない段階でリリースを出すのは例外的なのですが、われわれのミッションのテーマは、「地球環境や戦争のない世界、宇宙から地球を見る体験の民主化」という社会的意義があるものです。Axiom Spaceとしても、WEプロジェクトの成功がかなりの確率で起きる、または成功して欲しいテーマだと認めているために、今回あえて発表してくれたのだと理解しています。

――今回のISS滞在には100億円規模の費用が必要になるそうですが、支払いが完了した1回目の資金はどのように集められたのでしょうか。

詳しい金額は申し上げられませんが、私は電通を退社してから広告エージェンシーを立ち上げ、その会社がずっと好調だったこともあり、得た資金を支払いに充てました。さらに、過去に購入した土地と建物をすべて抵当に入れて借金をし、所有していたスポーツカーも売り払って何とか資金を作り、1回目を支払いました。ですので、このプロジェクトが頓挫すると私は一文無し以下になってしまいます(笑)

撮影のプロとして「人間の視覚限界」に挑む

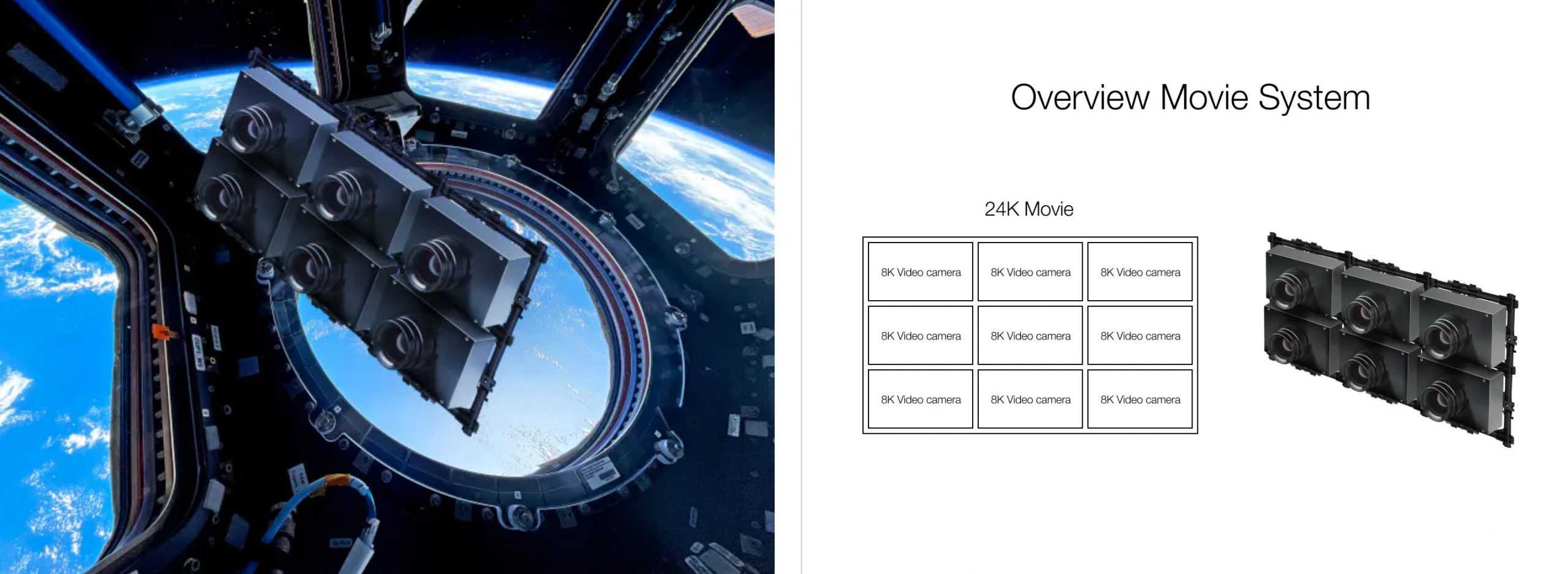

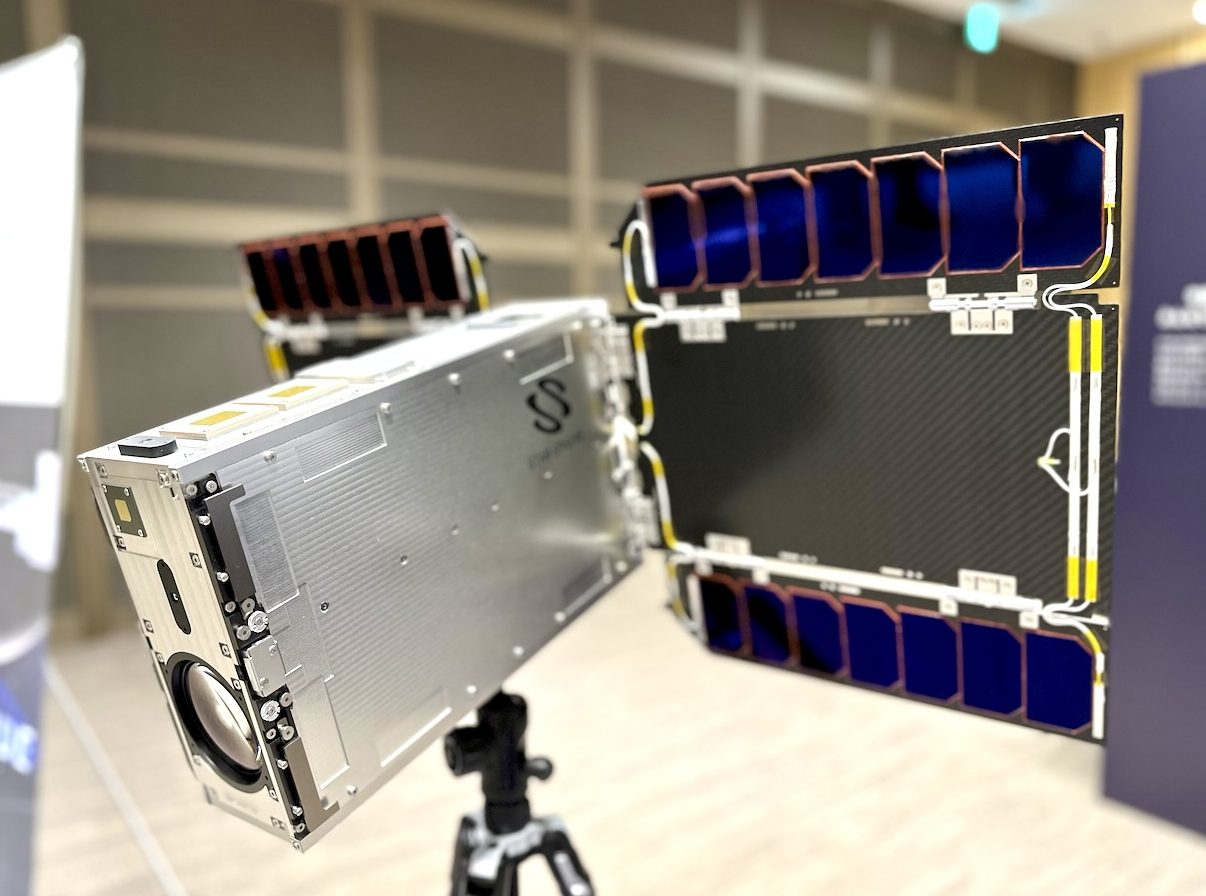

――地球撮影プロジェクトでは、6台の8Kカメラを使って24Kクオリティの画質で撮影した高精細映像や360度VR動画を、地上で48Kクオリティの映像に変換。それを100メートル超の大画面で再現するそうですが、撮影のプロとして技術的にこだわっているポイントは?

映像を大画面で再生するためには、限りなく画素数を上げることになりますが、その際にまず装置面でほぼ人間の視覚限界に達する規模の会場の大きさや設置するディスプレイのサイズ感が求められます。一方で、そこに流す映像も画素数だけ上げればいいのではなく、撮影した映像のダイナミックレンジを人間の目が処理可能なレベルに拡張したり、フレームレートを調整したりする必要が生じます。

たとえば、テレビのフレームレートは1秒あたり30コマですが、映画は24コマに落とすことであえて生々しさを消し、虚構の世界感を出しています。そのような中で、映像は1秒間に何コマ出したらなめらかさの限界に至るのか、どれくらいの画素数に至ると見られないのかという、フレームレートの限界や人間の最大認識能力を研究し、人の視覚や写真・映像が持っているあらゆるパラメーターを可能な限りリアルに近づけることに、こだわり抜きたいと考えています。

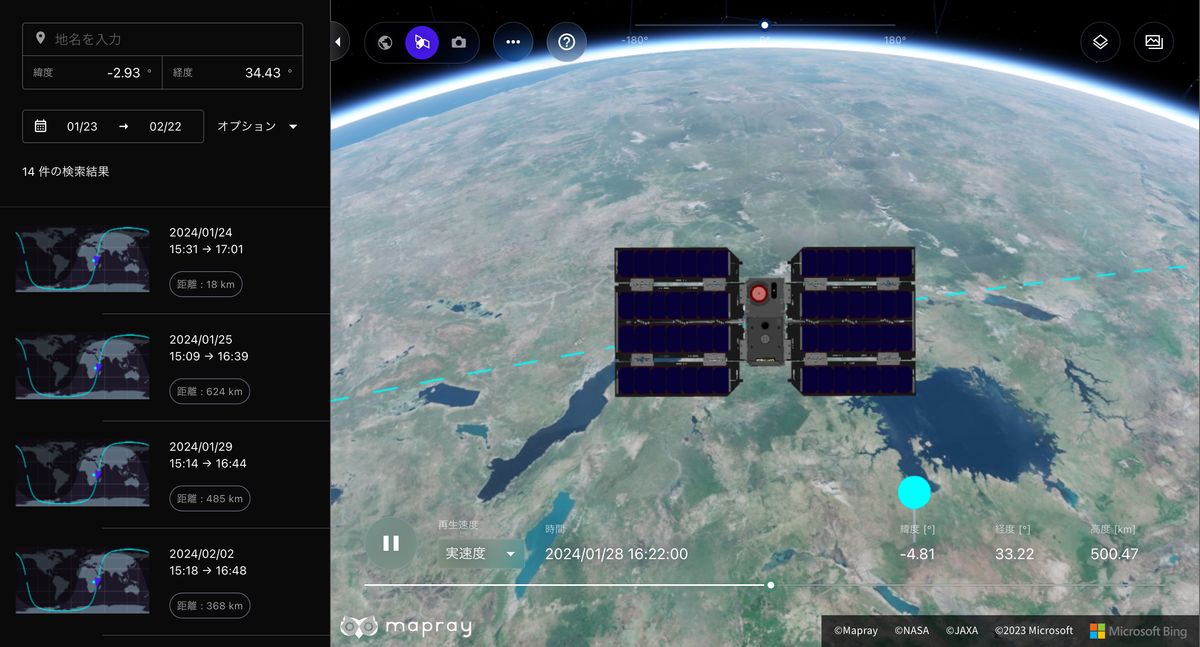

――ちなみに、ソニーが超小型人工衛星「EYE」を打ち上げて、地上を撮影できる「STAR SPHERE」プロジェクトを進めています。こうした動きはどう見ていますか。

人工衛星から撮影するというアプローチは間違っていませんし、実は私もこのプロジェクトが終わったら、人工衛星を一緒に開発してくれる企業や大学、スポンサーさんを探して、自身の人工衛星から地球を撮りたいと思っています。

ただ、その取り組みは、今後2〜3年での実現は不可能です。WEが掲げている地球環境対策や戦争をなくすという問題は、可及的速やかに解決しなければならない問題なので、そうなると私としては「自分で宇宙に行って撮影したほうが早い」という判断になりました。

SNSのクチコミが「宇宙への興味」を広げていく

――宇宙にそこまで関心のない方も含めて、撮影した地球の映像を多くの方に届けるための仕掛けはありますか?

確かに、当初はなかなか人が集まらないという事態も起こり得るでしょう。ただ、今はSNSの時代ですので、(訪れた人たちに)感想を書いていただけたら、あっという間に広がると思っています。

私は2020年に「FAILURE」という個展を開いたのですが、コロナ禍にも関わらずたくさんの方に来場いただき、後半はビルの外まで行列ができるほどでした。その年の個展として国内最大の集客を達成できたのです。その要因がSNSで、見に来てくれた方が「絶対に行くべきだ」と書いてくれて、そこからどんどん来場者が増えていったという成功体験があります。もちろん私は元広告屋ですので、展示会を始める際には、どのような仕掛けで多くの人に気付いてもらうのか、ありとあらゆることを考えるとは思います(笑)

――高松さんは20年以上にわたり宇宙業界の動向を最前線で見てきたと思います。近年の宇宙開発や宇宙産業の変化をどのように捉えていますか。

私が最初に宇宙を民間利用したのは2001年ですが、その時とは全く違いますよね。当時は、JAXAが民間企業と手を組んでプロジェクトを実施するのは初めてという状況だったため、何から何まで極めて難しかったのですが、Space Xのロケット開発をはじめ多くの宇宙分野の事業開発が徐々に官から民へと移行していき、それらが大きな成功を収めました。

さらに今後は、ISSが退役して民間の宇宙ステーション開発が予定されるなど、宇宙業界の変化は強く感じます。逆に23年前に宇宙CMを作ったのは、少し早すぎたとも感じています。日本では大きな話題になりましたが、海外の方はほとんど知りませんからね。

ただ、現在はインターネットがあり、SNSもあります。より多くの宇宙企業が誕生して事業を民間に任せることは正しいという風潮になっています。それによって今後はもっと宇宙領域のビジネスが広がっていくでしょうし、私のようなアートやエンターテインメント、何らかの文化的な利用も大規模になるはずです。実際にトム・クルーズがISSで映画を撮るという報道も出ていますし、それを機にエンタメ、ソフト産業の宇宙利用がいよいよ本格的に始まると見ています。

![[フォトレポート]地球からは見えない謎に満ちた「月の裏側」--中国「嫦娥6号」が撮影](https://uchubiz.com/wp-content/uploads/20240604_change6_1280x960.jpg)