特集

スターリンクと競争する世界の「衛星通信コンステ」–需要高まりの背景や中国の懸念など解説【秋山文野】

2025.07.31 09:00

2025年7月23日、訪日したアントニオ・コスタ欧州理事会議長とウァズラ・フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長は、石破総理大臣と日・EU定期首脳協議を行い、宇宙分野での協力を盛り込んだ共同声明を発表した。共同声明には「宇宙利用に関する日 EU 協力の強化につながり得る衛星コンステレーションの構築を加速することを目指す」との文言が盛り込まれている。

日本政府の宇宙基本計画や宇宙技術戦略にもたびたび登場する衛星コンステレーションだが、宇宙通信の歴史とともに初期から登場してきた概念でもある。これまでの歴史と、需要の高まりの背景について解説する。

衛星コンステの歴史や種類

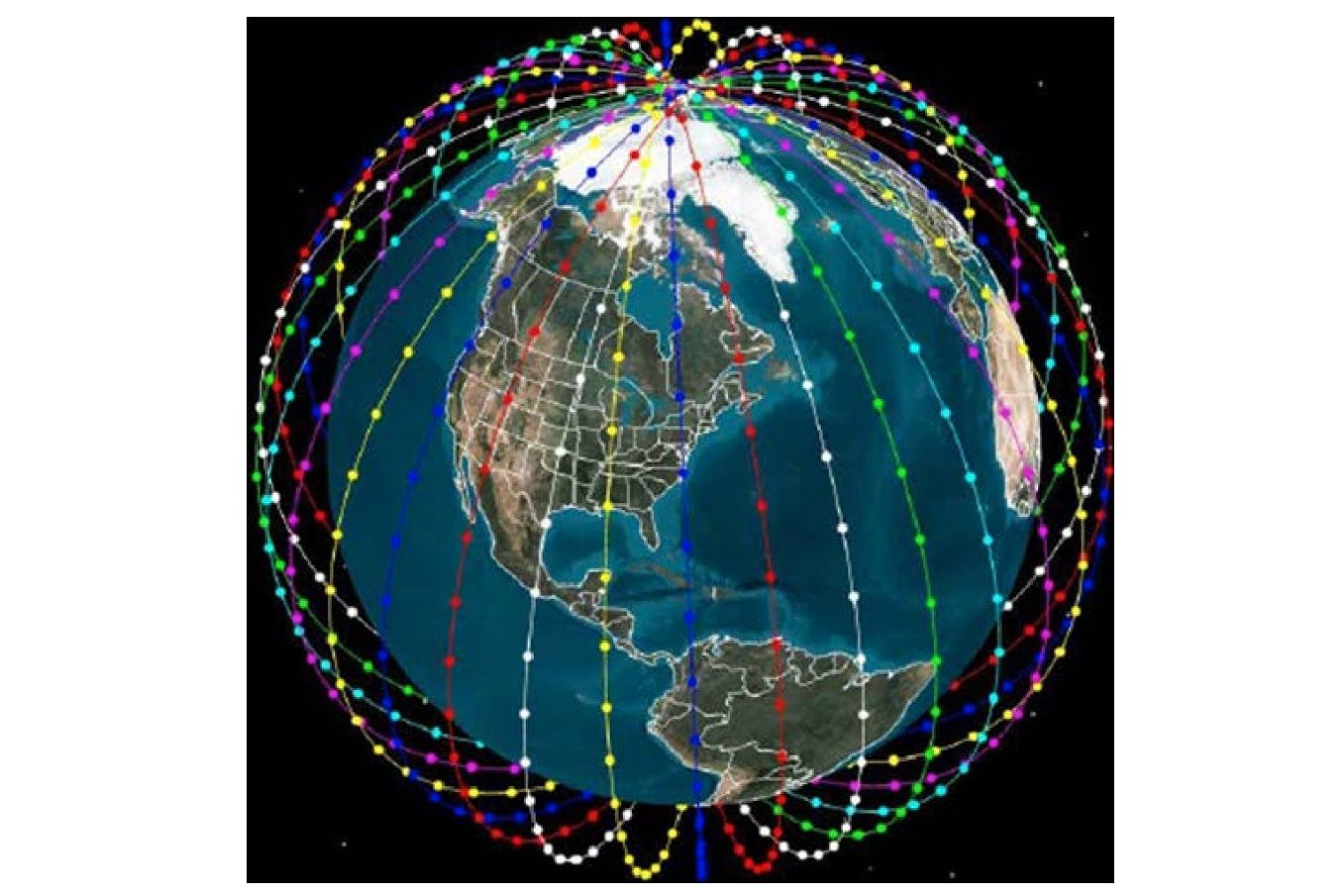

「衛星コンステレーション」とは、多数の小型衛星を主として地球周辺の軌道に配置した衛星網のこと。国際天文学連合(IAU)の説明では「共通の機能と様式を持ち、共通かつ補完的で目的を共有する軌道に配置されるように設計され、共通の制御下に置かれる複数の同型の衛星」となる。

単に多数の衛星を軌道上に置くだけではなく、分散して配置することで衛星網全体が機能を実現することが特徴だ。その機能とは、地球上の任意の場所でどこでも衛星の機能を利用できる「グローバル・カバレッジ」である。

1964年に米国の静止通信衛星「シンコム3号」が打ち上げられ、東京オリンピックなど国際的なニュースを中継して静止衛星による24時間の通信や地球観測が実現した。しかし、赤道上空の軌道にいる静止衛星の場合、観測や電波が届く範囲は赤道に近い低緯度から中緯度のエリアが中心で高緯度帯には届きにくい。

1965年には商用静止通信衛星の第1号となるインテルサットの「アーリーバード」が打ち上げられ、衛星の商用利用を牽引してきた。しかし、緯度を問わない衛星のグローバル・カバレッジ実現という課題は残った。高緯度帯のソ連では、12時間で地球を一周する長楕円軌道を利用した独自の通信衛星システム「Molniya(モルニヤ)」で静止衛星が利用できない不利を補っていた。

地球低軌道(LEO)で複数の衛星を複数の軌道に配置して次々と周回させ、グローバル・カバレッジを実現するという理論上の衛星コンステレーションが考案されたのは1970年ごろ。英国の技術者ジョン・G・ウォーカーの論文がもっとも早いようだが、ソ連からも比較的同じ時期に同様の提案が発表されてコンステレーションの基礎ができあがった。

衛星コンステレーションの代表例は、毎日のように誰もが使っているGPS(Global Positioning System)だ。GPS衛星は、位置情報の元になる精密な時刻情報を24時間、地球のどこに対しても送信するという能力を持っている。カーナビやスマートフォンといった地上の受信機は、時刻情報を一度に最低4機のGPS衛星から受け取り、計算して自分の位置を求めている。地球上のどこでも同じGPSの位置情報を利用できるグローバル・カバレッジ実現のために、最低で24機のGPS衛星が、55度ずつ等間隔で傾いた6つの軌道に均等に配置されている。

いち早く衛星コンステレーションを取り入れたGPSの後に、通信衛星でグローバル・カバレッジを実現しようと誕生したのが、モトローラの出資でスタートした66機の衛星と衛星間通信の機能を持つ地球低軌道の衛星コンステレーション「Iridium」、クアルコムの技術をベースにした48機の衛星による「Globalstar」、マイクロソフトCEOビル・ゲイツ(当時)の出資による840機以上の通信コンステレーション計画「Teledesic」だ。しかし、イリジウム、グローバルスターは地上の携帯電話網の発達で需要を失い、テレデシックは巨大な衛星網を低コストで打ち上げる宇宙輸送手段を獲得できずに破綻した。

スターリンクでついに巨大衛星コンステ実現

イリジウムほか初期の通信衛星コンステレーション構想は地上の携帯電話網に需要で負けたものの、衛星通信の需要がなくなったわけではない。米連邦通信委員会(FCC)の2015年版報告書によれば、当時米国人口の17%にあたる約5500万人がブロードバンド(FCCの定義では下り25Mbps、上り3Mbps)の通信サービスにアクセスできていなかった。

日本では2014年時点で光ファイバーによる超高速ブロードバンドのサービスエリアの世帯カバー率が99.9%、ブロードバンドは100%だったことから実感しにくいが、2015年のユネスコの報告書によればFTTHとFTTBをあわせた光ファイバーの普及率が50%を超えた国は日本を含め3カ国+1地域しかなかった。

衛星ベースのブロードバンドインターネットへの需要は多く、2017年のOECDの報告書によれば、従来の静止通信衛星の欠点を補うLEOベースの衛星コンステレーションが多数提案されている。OneWeb(英国、衛星数720機、高度1200km)、ボーイング(米国、衛星数2956機、高度1030km、1082km)、LeoSat(ルクセンブルク、衛星数78または108機、高度1400km)、Telesat(カナダ、衛星数117機、高度1000km)、そしてSpace Xの衛星コンステレーション(米国、初期衛星数4425機、高度1110km~1325機)などがあり、その中で最初に1000機を超える巨大な衛星コンステレーションを実現したのがSpaceX、現在の「Starlink」だった。この報告書から8年、5つの計画のうち、衛星を打ち上げ、実証段階を超えてサービスを実現した計画は2つある。

SpaceXは自社で再使用ロケットによる高頻度の宇宙輸送を実現してから低コスト衛星製造というテレデシックやイリジウムの轍を踏まない方法論を確立した。2018年に米連邦通信委員会(FCC)に提出した計画では、衛星総数1万2000機という超大型のメガコンステレーションであることが明らかになった。

衛星コンステレーションに対して、人工衛星の使用する周波数を管理する国際電気通信連合(ITU)は、周波数の占有を防ぐために衛星コンステレーションの事業者が一定期間内に実際に衛星を打ち上げることを義務付ける「マイルストーン方式」を求めており、米国では計画の認可から6年以内に計画数の50%の衛星を打ち上げるルールとなっている。マイルストーンを守れない場合、衛星の周波数使用の認可を失うため、実質的に打ち上げの早さがコンステレーションの実現を規制している。SpaceXはどこよりも早い衛星網構築の勢いでこの規制を乗り越えた。

2019年の打ち上げ開始には年間で4回程度だった打ち上げ機会は6年で週1回ペースにまで上がっている。2025年7月8日までの時点で打ち上げた衛星は総数9113機、軌道を離脱した衛星は1150機で、8000機を超える衛星が稼働している。このペースならば2025年中に1万機を超える可能性もあり、2026年には稼働数が1万2000機の達成も見えてきた。飛躍的に大型の衛星網構築と衛星間光通信を実現したことで、高速・低遅延のブロードバンド網を実現することができた。

当初は南北緯度53度付近までだったStarlink通信サービスの提供範囲は現在は70度、90度といった極域を含む高緯度帯でも利用可能で、2024年の段階で40カ国の約400万人が衛星ブロードバンドサービスに加入している。専用アンテナ端末を利用する家庭向けまたはビジネス接続プランのほか、2025年には日本でも既存の携帯電話から直接衛星通信が可能なDTCサービスを開始した。

民生用のStarlinkだけでなく、SpaceXは2021年ごろからStarlink衛星をベースにした軍事通信衛星網「Starshield」を開始している。スターシールドの機能など詳細は公表されていないが、暗号化通信や偵察機能、ホステッドペイロードなどの機能を持っているという。

SpaceX独走に対して中国が懸念

2017年のOECD報告書の衛星コンステレーション構想の中で実現したのは、SpaceXと並んで早期に衛星打ち上げを実現したOne Webの2社。One Webは2018年にFCCから720機の衛星を利用した通信サービスの許可を獲得し、一度は破綻しながら欧州の衛星通信企業ユーテルサットの傘下で648機の衛星網を実現した。2019年に登場したAmazonのProject Kuiperは2025年春から約3200機の衛星網構築を目指して打ち上げを開始。中国の千帆星座(G60)は1万5000機のシステムを目指して2024年から衛星の打ち上げを始めた。

ただ、ITUの規制の下で多数の衛星を一定期間内に打ち上げるという課題を抱える後発の事業者、特に中国は、トップを独走するSpaceXのStarlinkに対して懸念を表明するようになってきた。中国・上海の華東師範大学の研究者は、米国戦略国際問題研究所のウェブサイトにStarlinkと国際安全保障に関する論考を掲載し、中国電子信息産業発展研究院(CCID)の研究者の言葉として「Starlink計画が周波数と軌道資源を奪取しようとする意図は明らかであり、宇宙分野における『周波数と軌道の占有』から得られる潜在的利益を最大化しようとしていると指摘する。国際電気通信連合(ITU)の軌道とスペクトルの取得原則は『先着順』であるため、Starlinkが多くの軌道とスペクトル資源を占有し、他国が相互干渉を避けるために申請済みの周波数帯や軌道位置を避ける必要が生じた場合、他国が宇宙で探査する余地は客観的に圧迫されることになる」と述べている。

中国は千帆星座が先行しているものの、1万機以上の通信衛星メガコンステレーション計画を3つも抱え、構築の進展次第でどれが成長してもよい状況で米欧を追っている。Starlinkを受け入れない国では中国が主要な選択肢になる可能性もある。そうした状況で、他国に依存しない独自かつセキュリティの高い通信衛星コンステレーションの必要性を打ち出したのが欧州だった。次回は、欧州独自の衛星コンステレーション計画であるIRIS2について解説する。

秋山文野

サイエンスライター/翻訳者

1990年代からパソコン雑誌の編集・ライターを経てサイエンスライターへ。ロケット/人工衛星プロジェクトから宇宙探査、宇宙政策、宇宙ビジネス、NewSpace事情、宇宙開発史まで。著書に電子書籍『「はやぶさ」7年60億kmのミッション完全解説』、訳書に『ロケットガールの誕生 コンピューターになった女性たち』ほか。2023年4月より文部科学省 宇宙開発利用部会臨時委員。

秋山文野

サイエンスライター/翻訳者

1990年代からパソコン雑誌の編集・ライターを経てサイエンスライターへ。ロケット/人工衛星プロジェクトから宇宙探査、宇宙政策、宇宙ビジネス、NewSpace事情、宇宙開発史まで。著書に電子書籍『「はやぶさ」7年60億kmのミッション完全解説』、訳書に『ロケットガールの誕生 コンピューターになった女性たち』ほか。2023年4月より文部科学省 宇宙開発利用部会臨時委員。