特集

宇宙スタートアップの拠点開設が相次ぐ「南相馬市」–震災から14年、宇宙を未来の基幹産業に

2025.07.22 08:00

東日本大震災や福島原発事故から14年。福島県南相馬市は、宇宙を未来の基幹産業にすべく企業誘致を加速させている。新産業を育てる国家プロジェクト「福島イノベーション・コースト構想」の一環として宇宙産業に注力。市内に開発実証拠点を設け、復興を目的とした補助金制度なども充実させたことが呼び水となり、近年は宇宙スタートアップの集積地となりつつある。

宇宙企業からみた南相馬の魅力とは?

南相馬市に集まる宇宙スタートアップの受け入れ先となっているのが、三菱倉庫のインキュベーション施設「MLC SPACE LAB」。元々は、ロボコム・アンド・エフエイコムが2021年に開設した工場を三菱倉庫が取得。宇宙に特化した施設として2025年から本格稼働している。南相馬市の原ノ町駅から車で5分程度というアクセスの良さも強みだ。

2025年7月時点で入居しているのは、気球で打ち上げるロケットを開発中のAstroX、有翼式再使用型ロケット(スペースプレーン)を開発するスペースウォーカー、宇宙実験プラットフォームを開発するElevationSpaceの3社。

AstroXは当初から南相馬市に本社を構えており、スペースウォーカーも2025年5月に東京から本社を移転した。資金が限られているスタートアップにとって、月額の賃料負担で工場を持てることは魅力だという。このほか、MLC SPACE LAB内ではないが、インターステラテクノロジズや将来宇宙輸送システムが近くに福島支社を構えている。

宇宙開発における南相馬市の強みは何か。各社に聞くと「高度な実証環境や首都圏からのアクセスの良さ、広大な土地といった利点は、今後宇宙開発に求められる量産と相性がいい」(ElevationSpace)、「(東に海が開けており)打ち上げ射点として検討している北海道大樹町への海路アクセスに優れていることは、拠点設置地として重要な要素」(スペースウォーカー)、「福島は日本でもっとも挑戦の意義が語れる土地の1つ。ここで実績を出すことが、日本全体の成長のドライバーとなる」(AstroX)といった答えが返ってきた。また、官民一体となって取り組む、行政の意思決定の速さも特徴だという。

MLC SPACE LABの入居企業の本格活用はこれからだが、各社のコメントからは今後重要な開発拠点と位置付けることが伺える。「サブオービタルロケットの組み立てや、製造、試験などに活用しており、今後もここを中心に開発・製造する」(AstroX)、「宇宙環境利用・回収プラットフォームの量産体制を構築し、2026年後半以降に予定される技術実証機の打ち上げに向けた開発を加速させる」(ElevationSpace)、「エンジン組み立て工場として、工場内の整備や長納期品の発注手配、パートナー企業との調整、現地エンジニアの採用活動などを進め、メタンエンジンの生産拠点としての本格稼働に向けて準備を進めている」(スペースウォーカー)。

広大な土地を生かした「実証環境」の整備進む

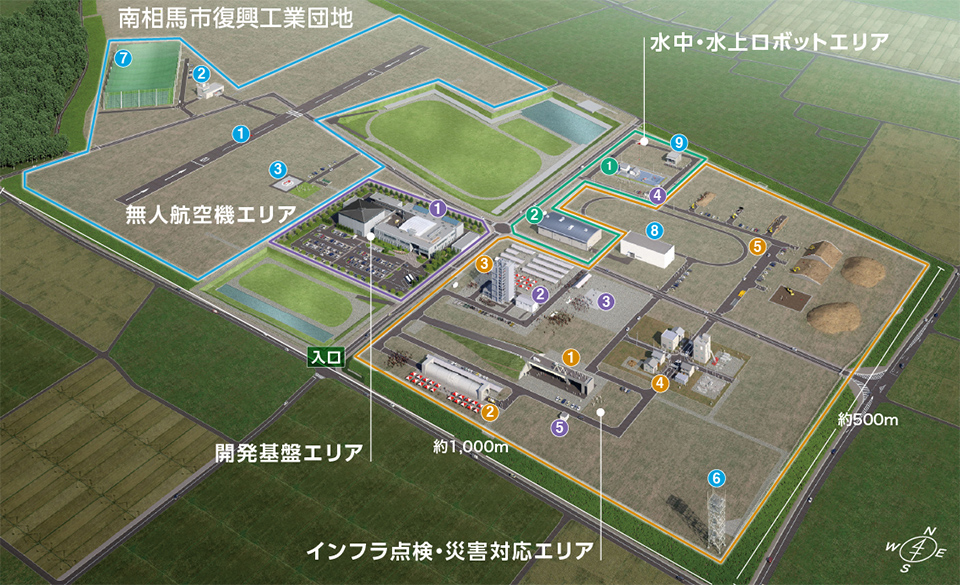

南相馬市では、実証環境の整備も進めている。代表的な施設が2020年に全面開所した「福島ロボットテストフィールド」。南相馬市復興工業団地内の東西約1000m、南北約500mの敷地内に「無人航空機エリア」「インフラ点検・災害対応エリア」「水中・水上ロボットエリア」「開発基盤エリア」を設けるとともに、浪江町・棚塩産業団地内に長距離飛行試験のための滑走路を整備した開発実証拠点だ。

宇宙開発ではさまざまな技術検証が求められるが、スタートアップにとって施設を借りる手間やコストを最小限にできるメリットは大きい。福島ロボットテストフィールドではこれまでに、インターステラテクノロジズのフェアリング開頭実験や、AstroXのロケット姿勢制御実験などを実施している。

広大な土地を生かして、沿岸部からのロケット打ち上げ実証も行われている。小高区の井田川地区から、AstroXが2024年11月に全長6.3メートルのロケットを打ち上げたほか、その翌月の12月には神奈川大学が全長4.5メートルのロケットを打ち上げることに成功した。南相馬市では現在、新たな燃焼実験の候補地なども選定中だ。

ロケットの打ち上げ実証について、当初は地元住民から不安に感じる声や、慎重な声も聞こえたというが、同地区で営農する三浦さんは、「フロンティアな人たちがいることで、周りにもエネルギーを与える。震災で人がいなくなったことでロケットを打ち上げられる側面もあるが、逆に打ち上げによって新たに人を呼べるようにもなる。(宇宙開発によって)地域に明るい未来を作ったり、元気にしていけるのでは」と前向きに受け止めているという。

実証場所は陸や空だけではない。ElevationSpaceは、ヘリコプターを使って大気圏再突入カプセルを上空から落下させる試験を南相馬市沖の海域で2回ほど実施。洋上のカプセルを船で回収して、試験技術の動作確認やデータ取得に成功している。まさに「陸海空」で宇宙実証に対応できる地になりつつある。

南相馬市の抱える「課題」

一方で課題もある。震災と原発事故後に避難指示区域の解除が進み、今では観光農園や酒造、養羊場など、新たなチャレンジをする地元住民も増えているが、南相馬市に戻ってこなかった住民も多く、人口減少と高齢化が加速している。

特に若年層の流出が課題であるため、市内の学校への出前授業などを通じて、次世代を担う人材の育成に注力している。2023年にはインターステラテクノロジズが小高産業技術高校で、2025年には将来宇宙輸送システムが南相馬市立原町第一中学校で出前授業を行った。

また、南相馬市は物理的な距離では「北海道スペースポート」(北海道大樹町)など他の宇宙港よりも近いが、JR常磐線で東京駅から3時間半ほどかかるためアクセスがいいとは言えない。原ノ町駅周辺の宿泊施設や飲食店も多くないため、南相馬市を訪れる宇宙関係者や観光者向けの生活関連施設も充実させる必要があるだろう。

南相馬市では宇宙関係人口を増やすべく、大規模イベント「福島スペースカンファレンス」を2023年から毎年開催しており、3回目となる「福島スペースカンファレンス 2025」は8月8日に開催予定。各セッションには「実証の聖地」「福島沿岸地域」「イノベ地域」といったキーワードが散りばめられており、県内外のキーパーソンが福島県や南相馬市の宇宙産業の可能性について議論する予定だ。同イベントで、南相馬市の最新動向をキャッチアップしてみてはいかがだろうか。

取材協力:一般社団法人宇宙産業連携機構