特集

「アルテミス計画」から考える宇宙ビジネスの未来–役立つ6つの未来予測法

2024.05.27 09:00

日本の「ロケットの父」として知られる糸川英夫氏は、宇宙開発以外にも、脳波測定器やバイオリン製作など生涯にわたり多分野で活躍をしたイノベーターだった。この連載では、糸川氏が主宰した「組織工学研究会」において、10年以上にわたり同氏を間近で見てきた筆者が、イノベーションを生み出すための手法や組織づくりについて解説する。

「アポロ計画」が終了した3つの理由

糸川英夫さんの『一日一発想』という本に、次の一節がある。

「1960年代、アメリカでアポロ計画が進行中だったころ、技術革新の真っ最中で科学技術者の評判が高く、理工科系の学生が非常に増えた。当時アメリカでもっともカッコいい大学の科目は、エレクトリカル・エンジニアだった。ところが、アポロ計画が終わると科学技術者が過剰になり、ヒューストンでは理学博士、工学博士がガソリン・スタンドで働いたり、タクシーの運転手をしているという状態になった。そして、70年代はじめには、大学の理工科の文科系への衣替えがさかんになった」

アポロ計画が終了した主な理由は、次の3つだと言われている。

(1)予算削減:アポロ計画は非常に巨額の費用がかかり、1960年代後半にはベトナム戦争などの影響で財政状況が悪化し、宇宙開発予算が削減された。

(2)目標達成:アポロ計画の目標は「10年以内に月に人間を送り、安全に帰還させる」だ。1969年7月のアポロ11号でこの目標は達成された。

(3)世間の関心低下:1960年代後半には、月面着陸への新鮮さが薄れ、世間の関心が低下した。宇宙開発よりも、地球上の問題解決に予算を振り向けるべきだという声が高まった。

この事実を現在のアルテミス計画に照らし合わせると、月周回有人拠点(ゲートウェイ)や月面基地の先に有人火星探査があることからも、アポロ計画より永続性は高いと言える。しかし、アメリカやアメリカの同盟国で、大規模な予算を必要とする戦争があるとアルテミス計画に大きく影響する可能性がある。

このように、過去の延長線上で未来を予測する方法を「単純外挿法」という。たとえば、子どもが学校の成績で嘘をつく。そのとき母親が「嘘つきは泥棒になるよ」と子どもを叱る。しかし、たいてい泥棒にならないのは、子どもがびっくりして、明日から嘘をつくのをやめようと反省するからだ。結果を見せられると人間は行動を変化させる。

糸川英夫流「6つの未来予測法」

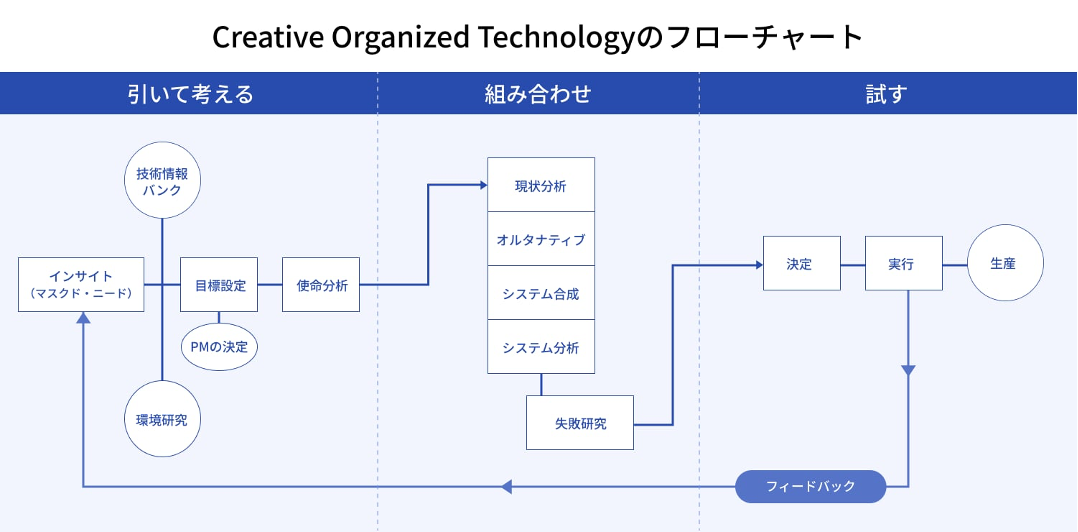

糸川さんの創造性組織工学*(Creative Organized Technology)には、次のような6つの未来予測の方法を使う。

*創造性組織工学(Creative Organized Technology)とは、宇宙ビジネスのような新事業、新ビジネス、 新商品、新システムを生みだすためのHow to innovate(イノベーションの方法)を指す。

(1)単純外挿法:過去の延長線上で未来を予測する方法。

(2)扇形外挿法:台風の進路のように、右にはここまで左にここまで、と扇が開いたカタチの範囲で予測する方法。

(3)デルファイ法:専門家や意見のありそうな人を数人選び、数回のアンケートで意見を調べ、その意見をまとめて再び数人から回答を得る。これを数回繰り返すと人びとの意見が1点に集まり、それを未来予測とする。

(4)シナリオライティング法:未来がこうなるだろうという予測を書いてみる。そして、そのシナリオと現実に起きそうなこととの間で矛盾があると現実として現れない。矛盾のないシナリオのみが未来の現実だと考える方法。

(5)アスク・ザ・オーソリティー法:未来予測が得意な人や未来予測の的中率の高い人にその予測を聞く。単純だが現実的な方法。

(6)POSF法:POSF法(Planner Oriented System Forecusting)は専門家の作ったプランを入手し判断する。しかし、企業の販売計画、政府の計画などのプランのあることしか活用できない。

新事業、新ビジネス、新商品、新システムは、リリースするまでに数年かかる場合がある。したがって、そのときの世相の状態や市場環境を予測しておく必要がある。このフェーズをCreative Organized Technologyのフローチャートでは「環境研究」という。

これらの未来予測法を使った糸川さんの未来予測はよく当たる。第1次オイルショックはPOSF法で半年前に予測しているし、バブル崩壊も予測している。さらに、デルファイ法とシナリオライティング法を組み合わせて予測した『見えない洪水 ケースD』『カルチャトピア‘90 サルマカンドからのメッセージ』などの未来小説として出版もしている。

バージョンアップされた未来予測法

6つの未来予測の中でもっとも難しいのは、シナリオライティング法だ。この方法はかなりの天才性を要求される。当時、アメリカではハーマン・カーン、日本では糸川英夫ぐらいしか使い手はいなかった。そこで誰でも使えるように、想定される3つか4つの複数の未来シナリオを描き、それぞれの対策を未来完了形で描くという「シナリオプランニング」が生まれた。

たとえば、糸川さんの友人でもあり、ガイア仮説を生み出した科学者ジェームス・ラブロック博士は、イーロン・マスクのマルチ・プラネット・スピーシーズ構想(人類を複数の惑星で繁栄する種に進化させる)やアルテミス計画の次の有人火星探査に対する未来シナリオを、次のように描いた。これはシナリオプランニングの1つのシナリオになるだろう。

「火星の探査機がこれまで明らかにしてきたのは、火星の砂漠は地球上で考えられるすべての生命体にとって、まったく適していないということだ。大気はエヴェレストの頂上よりも100倍薄く、宇宙線や太陽の紫外線に対する防衛がない。火星の薄い大気の99%は二酸化炭素で、呼吸するのは不可能だ。水の痕跡はあっても、死海の水のように塩分が強いために飲むことができない。地球の真の状態を無視してそんな冒険を企てることは、究極の不条理に思える。わずかな火星のオアシスを探そうという希望がその巨額な費用を正当化することはない。特に、そうした惑星探索の費用のほんのわずかでも地球のリサーチにあてれば、地球についての重要なデータが得られるのだからなおさらだ。この惑星こそがわたしたちが住む場所であり、地球についてもっと知ることは、たとえ火星についてのニュースほど興奮させられるものではないとしても、わたしたちの生存をより確かにしてくれるものだということを忘れてはならない。」 (『ノヴァセン』)

宇宙ビジネスの「損益計算書」

国家プロジェクトであるアルテミス計画から宇宙ビジネスを考えると、プラスの損益計算書を生み出す取引先が国家となる。つまり、アポロ計画の推進者であったフォン・ブラウンが、その間のアメリカの大統領が何回代わって、政権がどのように動き、どのように組織が変わるのかを予測していたのと同じように、政治の未来予測が必要になる。

宇宙ビジネスは国防と密接な関係がある。イエメンフーシー派のエイラット攻撃ミサイルを、イスラエルの「アロー3」が大気圏外で撃墜(2023年10月31日)したような宇宙戦が、今後のあたりまえになるのであれば、プラスの損益計算書を生み出す取引先が国防関係になる。つまり、国防の未来予測が必要になる。

ロケット開発から離れた後、糸川さんは次のように語っている。

「宇宙開発は技術の波及効果はあるといっても、第1次的な目的が、宇宙を知りたいという知識欲、好奇心による動機から発しているので、直接の投資効果はほとんどゼロに等しい。したがって、アポロ計画にシンボライズされる宇宙開発は100%政府出資による政府事業であり、民間企業はこの下請けをするだけである。」(『未来をひらく着想』)

「下請け」という言葉を「パートナー」と変えると今風になるが、プラスの損益計算書を生み出す取引先が政府だという本質は変わらない。このマネーフローの流れを変えることができるかどうかが、今後の宇宙ビジネス成功の鍵を握る。

プラスの損益計算書を生み出す「真の顧客」は?

企業の場合、倒産やM&Aされない限り、貸借対照表の資本金はいつかはリターンを求められ、借入金はいつかは返済する必要がある。そのためにも、宇宙ビジネスで必ず明確にしておかなければならないのは、次の3つだろう。

(1)プラスの損益計算書を生み出す取引先や真の顧客*は誰か(インサイト)

(2)取引先や真の顧客が獲得できる時期の未来予測(環境研究)

(3)失敗する可能性を20以上列挙しておく(失敗研究)

*真の顧客とは、たとえば、自動車部品メーカーの取引先は自動車メーカーだが、真の顧客は自動車に乗る人、製薬メーカーの取引先は病院だが、真の顧客は患者。

クールなドリーマーたれ

糸川さんの創造性組織工学では、新事業、新ビジネス、新商品、新システムを束ねる責任者を、プロフェッショナルマネージャー(PM)と呼んでいる。PMには次の5つのジョブディスクリプションがある。

(1)ゼネラリストであること

(2)すべてのメンバーと等距離でつきあう

(3)イマジネーションのない人は失格

(4)クールなドリーマーたれ

(5)WOG(Witten、Oral、Graphic)の能力がある

特に宇宙ビジネスでは、(4)のクールなドリーマーが重要だ。冷静に「インサイト」「環境研究」「失敗研究」を明らかにしておく必要がある。

冒頭に紹介した『一日一発想』の続きを紹介する。

「しかし、70年代の終わりごろになると、今度は理工科系の学生が極端に少なくなったため、逆にひっぱりだこになった。このように、いくら専門といっても、時代によっては役に立たなくなったり、反対に浮上したりする。だからこそ、専門を決めすぎるのは考えものなのである。専門家と言えば聞こえはいいが、自分の能力を自分で枠をはめてしまっている状態といってもいい。その規制が、しばしば独創の芽を摘んでしまう」

糸川さんが10年ごとに仕事を変えてきたように、専門分野だけでなく、ポータブルスキルをもつことは人生のリスクマネジメントになる。次回は宇宙ビジネスの人材をテーマにしてみる。

【著者プロフィール:田中猪夫】

岐阜県生まれ。糸川英夫博士の主催する「組織工学研究会」が閉鎖されるまでの10年間を支えた事務局員。Creative Organized Technologyを専門とするシステム工学屋。

大学をドロップ・アウトし、20代には、当時トップシェアのパソコンデータベースによるIT企業を起業。 30代には、イスラエル・テクノロジーのマーケット・エントリーに尽力。日本のVC初のイスラエル投資を成功させる。 40代には、当時世界トップクラスのデジタルマーケティングツールベンダーのカントリーマネジャーを10年続ける。50代からはグローバルビジネスにおけるリスクマネジメント業界に転身。60代の現在は、Creative Organized Technology LLCのGeneral Manager。

ほぼ10年ごとに、まったく異質な仕事にたずさわることで、ビジネスにおけるCreative Organized Technologyの実践フィールドを拡張し続けている。「Creative Organized Technology研究会」を主催・運営。主な著書『仕事を減らす』(サンマーク出版)『国産ロケットの父 糸川英夫のイノベーション』(日経BP)『あたらしい死海のほとり』(KDP)、問い合わせはこちらまで。