特集

宇宙は地上より燃えやすい?火の動きにも意外な結果–古川宇宙飛行士のISS実験をJAXA担当者に聞く

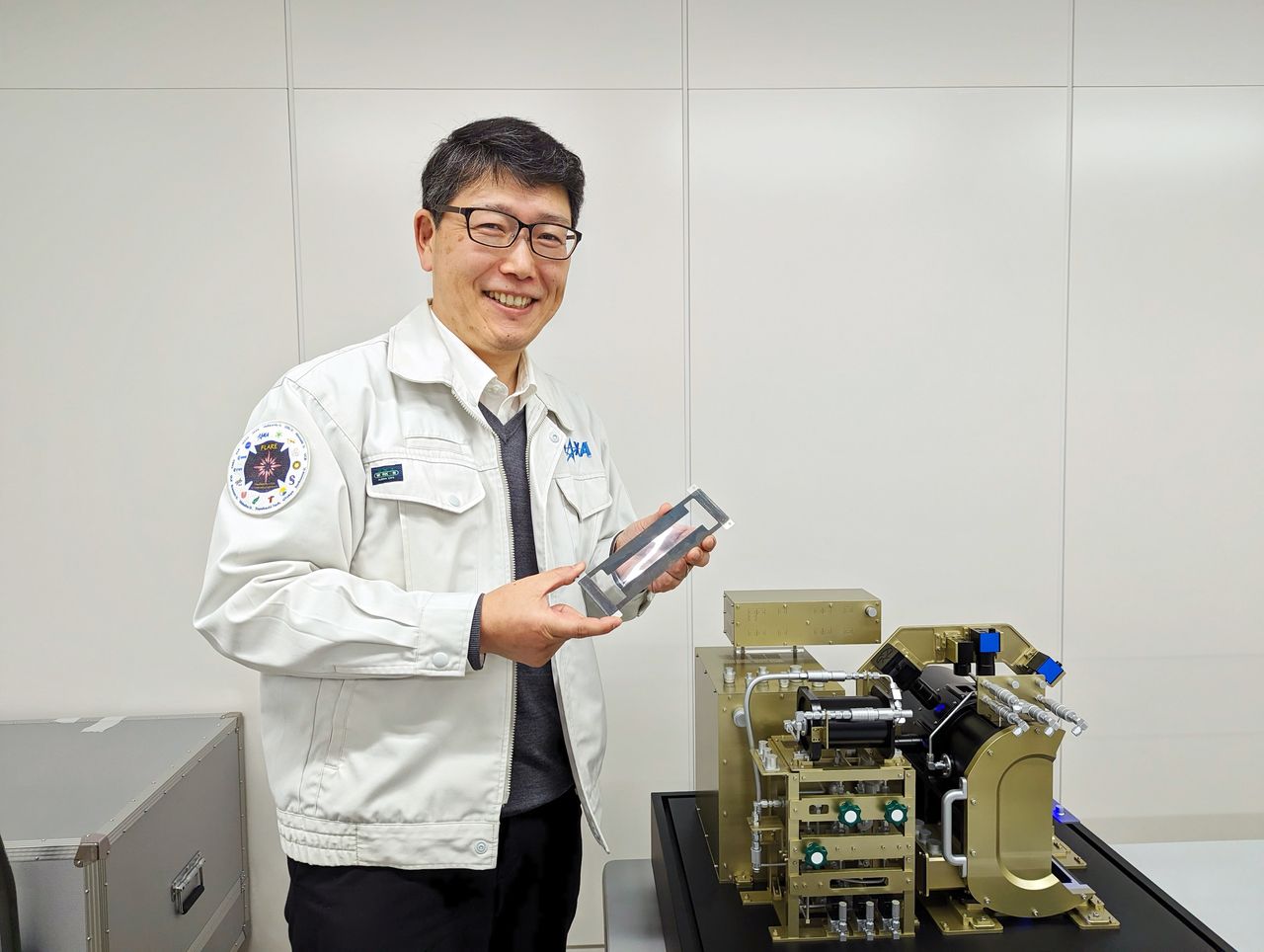

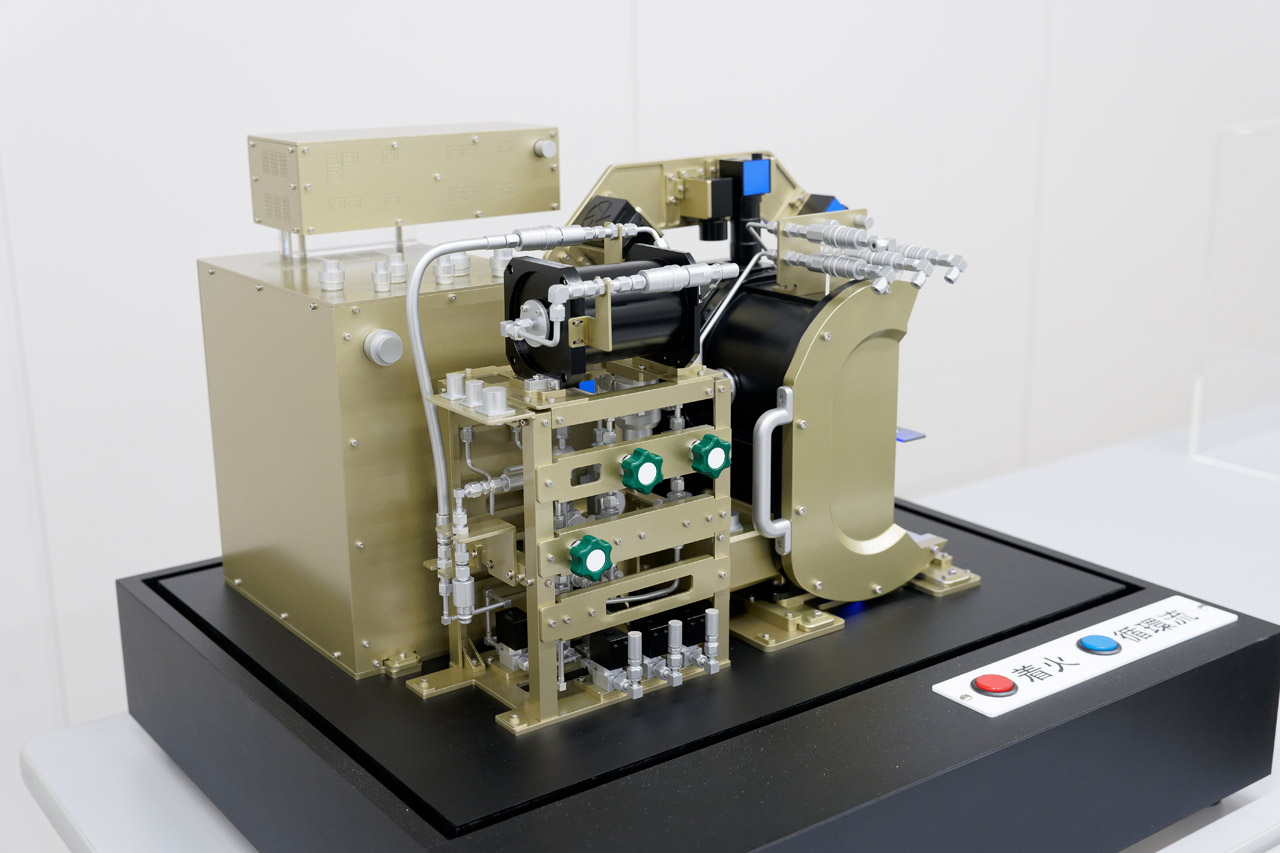

今から約2年前の2022年5月より、国際宇宙ステーション(ISS)の「きぼう」日本実験棟において「固体燃焼実験装置(SCEM)」を使った燃焼実験が始まっている。気圧や酸素濃度、空気の対流速度といった条件を変えながら、宇宙船内(微小重力環境)で物に火をつけたときの燃え方を詳細に分析できるものだ。

宇宙でこうした燃焼実験ができる環境はまだ珍しく、日本と欧米の計4カ国、そしてNASAやESAを含む14の機関が参画する材料燃焼実験の枠組み「FLARE」の根幹となる重要な設備となっている。なぜ、宇宙で燃焼を分析するのか、この装置でどのようなことが可能になるのか。JAXAきぼう利用センターの技術領域主幹を務める菊池政雄氏に聞いた。

宇宙の方が燃えやすい?–「火災」をどう防ぐか

なぜ、宇宙で燃焼実験をする必要があるのか。それは、微小重力・低重力環境における火災発生のメカニズムを知ることで、有人宇宙活動における火災リスクを減らすためだ。

宇宙船やISSのような密室でひとたび火災が発生してしまえば、悲惨な結果を招くことは想像に難くない。宇宙飛行士が炎や煙に巻かれケガをしたり命を落としたりするだけでなく、船体が損傷して航行が不能になる可能性もある。また、火が燃えるときには酸素も消費する。貴重な船内の酸素が失われると、無事鎮火できたとしても酸素不足で窒息する危険もあるだろう。

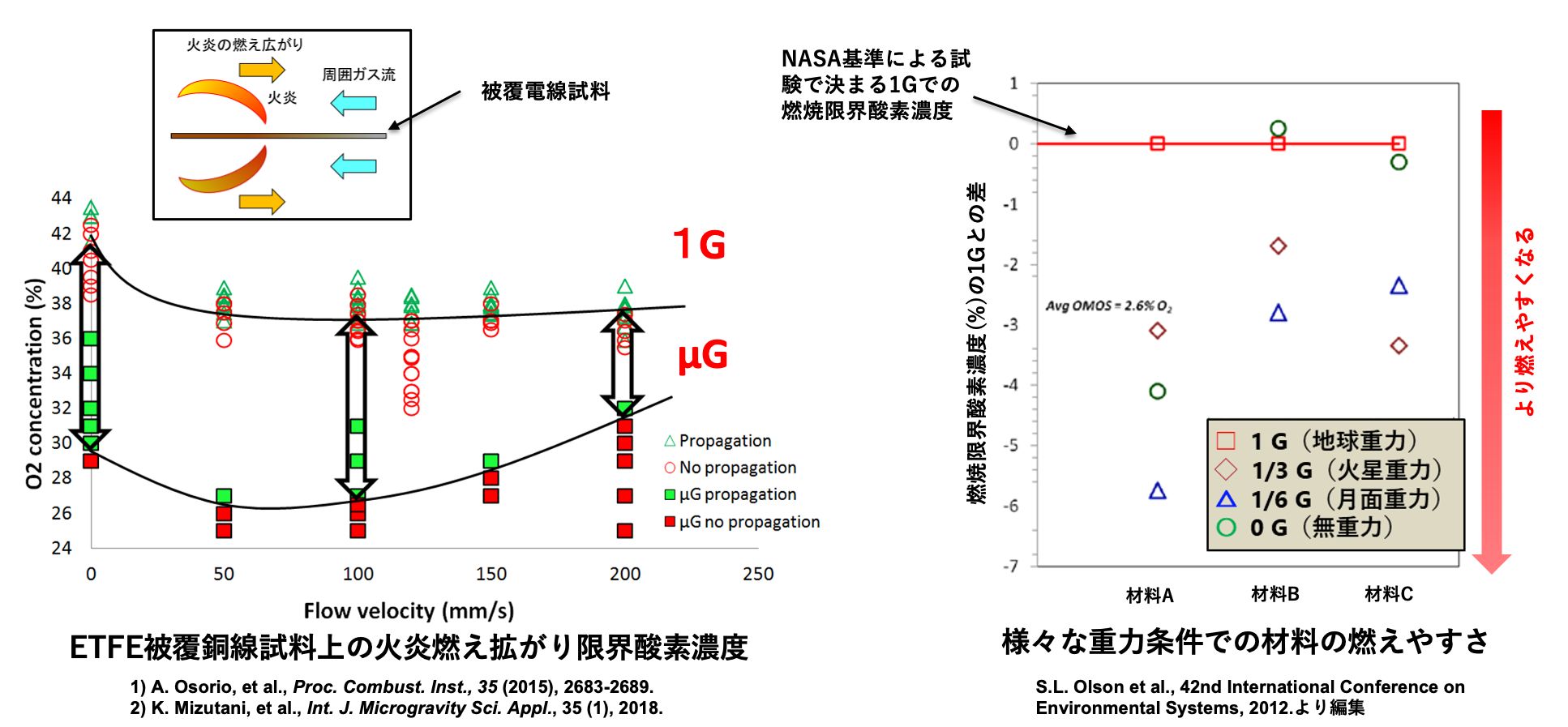

そのため、宇宙では可能な限り火災リスクを減らすべく、船内で使用する機材や宇宙飛行士の装備品などには基本的に燃えにくい材料が使用される。ISSに持ち込むものについては、NASAが定めた方法によって材料の可燃性試験をあらかじめ地上で実施し、一定の燃えにくさを達成していればISS内で使用してよい、という決まりになっている。

ただし、それはあくまでも地上試験であり、微小重力の宇宙船内環境における燃えやすさ・燃えにくさを正確に反映しているとは限らない。菊池氏によれば、以前は重力のある地上環境の方が燃えやすいとされていたが、その後の研究によって微小重力環境の方が燃えやすいケースもあることがわかってきた。つまり、現行のNASA基準の地上試験では火災リスクを十分に低減できない可能性が出てきたのだ。

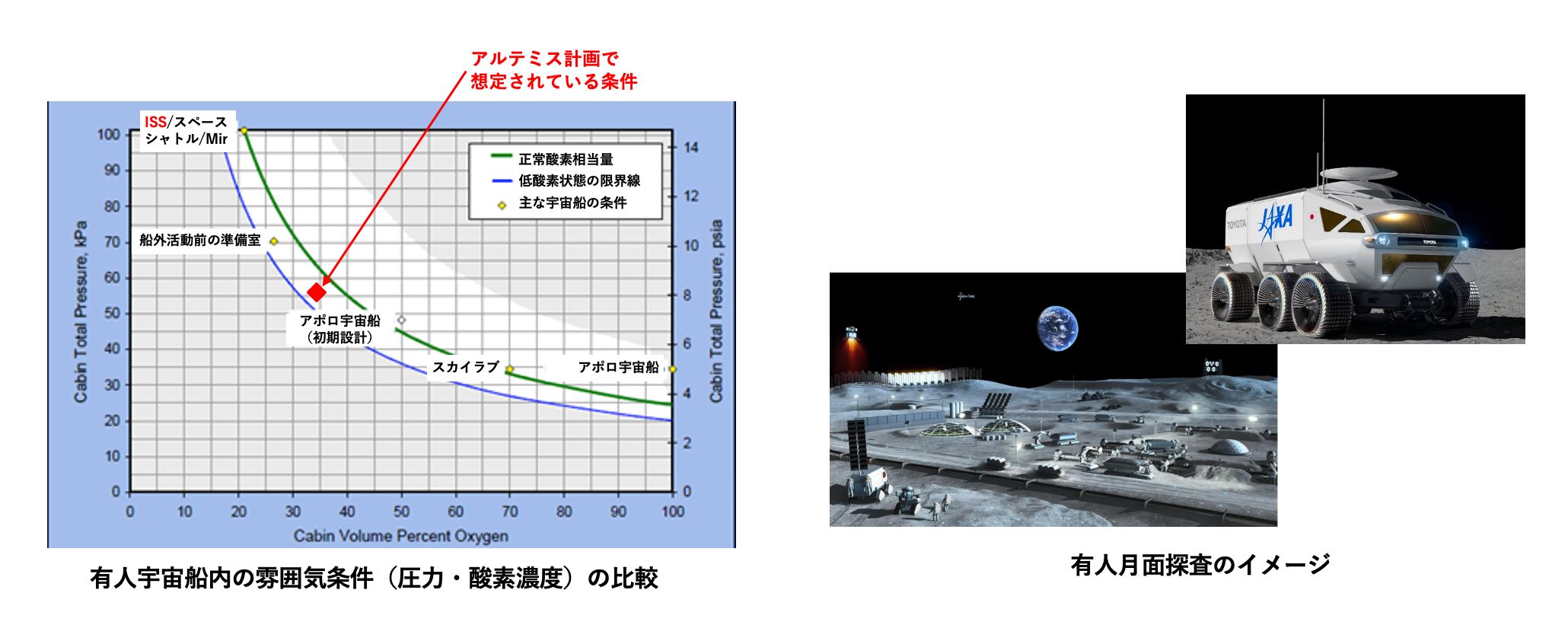

そこで、材料の微小重力環境における燃焼性を的確に予測し、より正しくリスク評価するための統一的な分析手法の確立が急務となった。宇宙船やISSに加えて、アルテミス計画のような月面探査・基地建設なども見据えると、微小重力環境で素材の燃えやすさ・燃えにくさを把握しておくことの重要性は一段と大きい。なぜなら、将来の月面探査では月面に設置した居住施設内の空気について、地上よりも低圧・高濃度酸素にする計画があるからだ。

普段から低圧・高濃度酸素にするのは、月面において与圧された施設外での作業(EVA)の頻度が従来よりも増えると考えられるため。EVA前には宇宙服の内部の低圧・高濃度酸素に身体を順応させるのにある程度時間がかかるが、日常的にそうしておけば時間短縮でき、作業の効率化が図れる。ただし全体の圧力が低くなる分、人間の生存に必要な酸素の絶対量を確保するために酸素濃度は高くしなければならないため、より燃焼しやすい高リスクな状態にもなりうる。

だからこそ、今のうちに宇宙での燃焼の仕方を研究しておかなければならない。宇宙利用や月探査を目指す世界各国、宇宙機関などからのそうしたニーズの高まりにより、JAXAはSCEMを開発し、材料燃焼性評価の新手法を構築・検証するFLAREという枠組みが作られたわけだ。

これまでの燃焼実験装置にない「SCEM」の強み

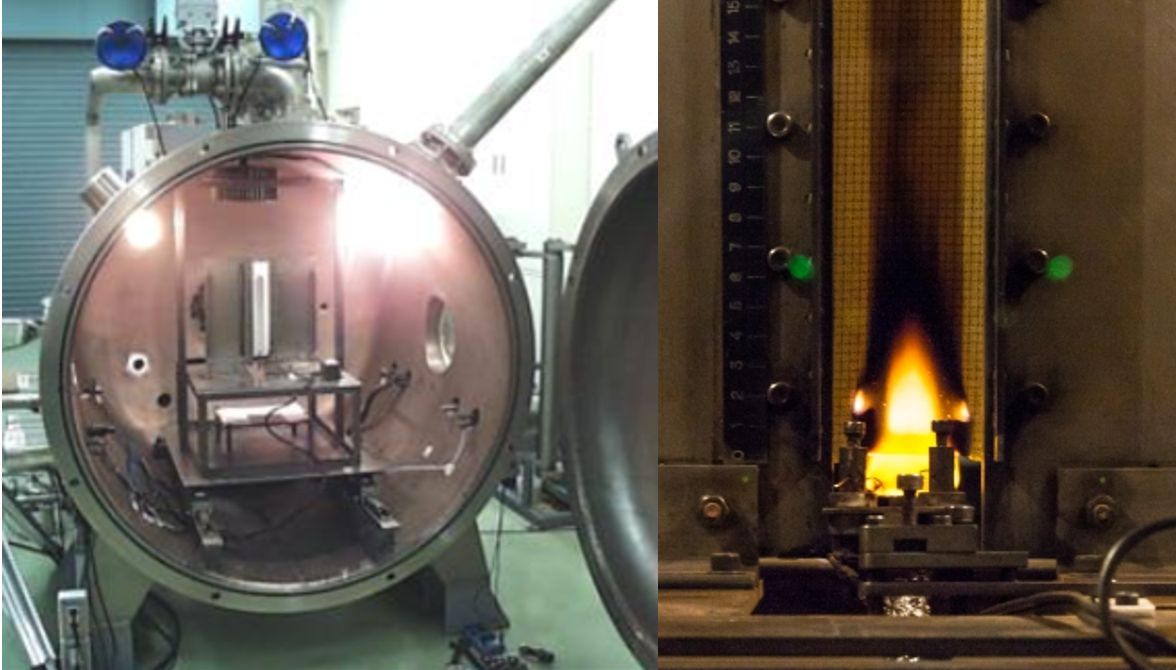

実はISSにはNASAが開発した燃焼実験装置が以前から存在している。これを活用すればよいと思うかもしれないが、残念ながら1気圧かつ酸素濃度約21%以下という、限られた条件でしか実験できないものだった。

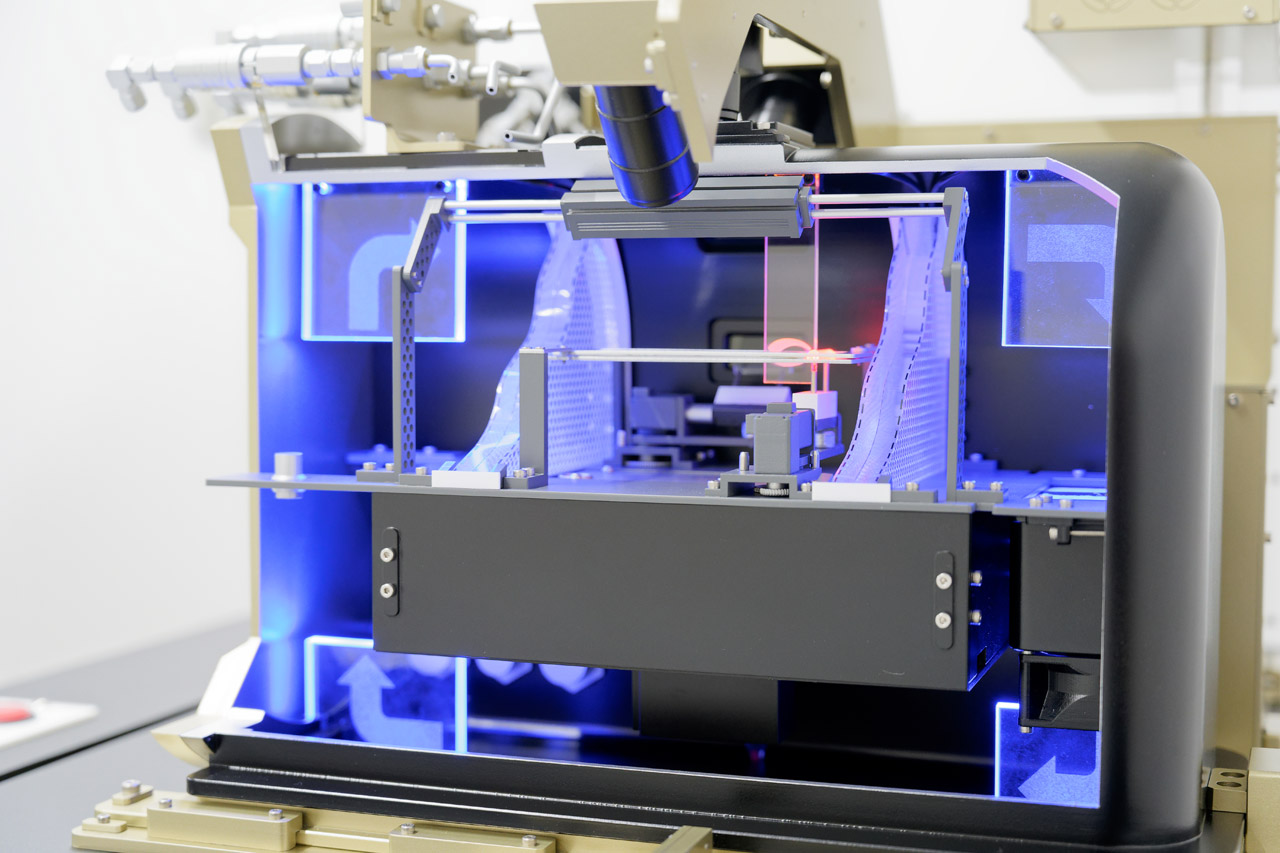

これに対してJAXAが開発したSCEMは、月面居住施設で想定されている約0.56気圧、酸素濃度約34%のような環境はもちろんのこと、1気圧超かつ低酸素濃度など、さまざまに条件を変えて実験できるのが強み。内蔵のファンと整流板により強制的に対流を発生させることもでき、その流速の調整も可能だ。

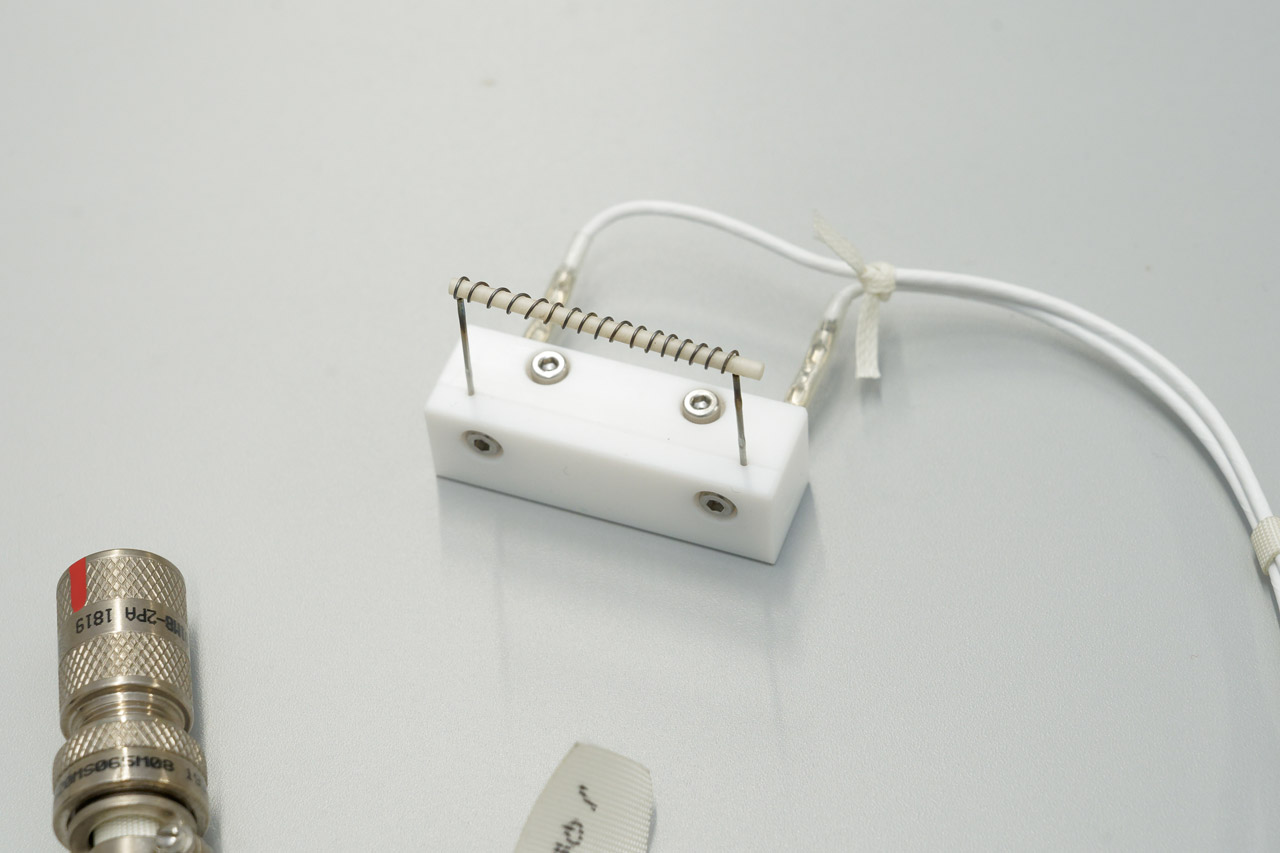

実験に必要な試料(燃焼させる材料)はさまざまな種類に対応している。たとえばFLAREではろ紙、アクリル樹脂、綿布などを素材にした薄い平板試料と呼ばれるもののほか、低密度ポリエチレンやフッ素系の高分子被覆を持つ電線試料といったものも使用される。試料1つ1つは専用のカード(ホルダー)に固定し、それを複数個封入したユニットの状態でISSに届けられる。

ISS滞在中の宇宙飛行士が行う作業は、基本的にはそれを受け取ってSCEMにセット(使用済みのものと交換)することと、実験に使用するガスボトルの交換だけ。以降は地上からの遠隔操作で、気圧や酸素濃度などの条件変更、試料カードの実験位置への移動、点火、高速度カメラや赤外線カメラを含む複数の内蔵カメラによる撮影・記録、次の新しい試料カードへの交換、といった一連の手順を宇宙飛行士の手を借りずにこなせる。地上にいながらにして、条件をさまざまに変化させながら、効率的に微小重力環境で燃焼実験ができるのだ。

2022年5月から運用を開始したSCEMだが、すでに興味深い実験データがいくつか得られていると菊池氏。以前からの研究結果で、地上よりも微小重力環境の方が燃えやすくなる可能性が示唆されていたことについては、「FLAREの実験でも同様の傾向を示しており、火災発生のリスク上昇懸念がやはり存在する」というのが1つ。

また、空気が対流しない微小重力環境でも火が長く残り続ける場合があることもわかった。たとえばろうそくに火をつけたとき、地上では温められて軽くなった空気が下から上へと移動する対流が自然に発生し、縦に細長い炎が形成され灯し続ける。

一方、微小重力環境では対流が自然には発生しないため炎は丸くなり、火炎への酸素供給速度も小さくなることがすでに明らかになっていた。強制的に対流を発生させないと燃焼が促進されないため、微小重力環境では火が消えやすい(燃え広がりにくい)と思われていたが、実際には強制対流速度の低下に応じて火炎形状を変化させながら、火炎が「想定していたよりも長く燃え続けた」のだという。

宇宙開発だけでなく地上の産業への貢献も

FLAREでは燃焼に対する重力影響の評価がテーマとなっていたが、その次には宇宙居住環境における可燃性評価をテーマにした「FLARE-2」が控えている。より厚手の材料や炭素繊維強化プラスチックなどの複合材料も実験の対象とし、ポリエチレンやアクリルの棒状試料も扱う。また、これまで試料カードでは同時に1つの試料しか実験できなかったところ、1つの試料カードに2つの試料を固定できるようにし、片方ずつ燃焼させるなどして実験の試行回数を増やせるようにもなる。

SCEMによる軌道上実験により、微小重力や低重力環境における材料燃焼性評価に関する新手法の妥当性が確認されることは、日本の産業界にもメリットがあると菊池氏は言う。宇宙船内で使用する材料の可燃性評価のためにこれまで使用されているNASA基準による試験は、実施できる設備が日本ではJAXAにしかなく、1回の試験に要するコストも比較的高くなる。そのため、新たな軌道上機器や物品などを開発・製作する際に、すでに使用が認められている材料を優先的に使用する傾向となり、機能的に優れていても新しい材料を積極的に使用しようという動きになりにくいのだ。

FLAREで開発した新手法で必要となる地上での材料燃焼試験は、すでに国際標準化機構(ISO)や日本の国家規格(JIS)として制定されており、民間でも使い易いものだという。また、NASA基準に比べて低コストでの可燃性評価が可能であり、新しい材料の使用を促進する効果が期待できるという。日本は優れた機能・特性を持つ材料のメーカーが多く、新手法の国際的な活用を推進することで、今後の宇宙市場における利用の拡大や国際競争力の強化を支援できるという。

さらに、SCEMは固体材料の燃焼実験以外での活用も検討されているという。燃焼容器内に搭載する実験インサートを交換できる特徴を生かし、液体燃料の滴(液滴)の燃焼実験に対応する新たなインサートの開発を検討しているという。

微小重力環境では浮力対流が起こらないため、液滴の周囲に形成される火炎は球形となる。上も下も無く、等方的な現象となることから、実験を模擬して詳しい数値シミュレーションを行うことが容易となる。地上の重力環境ではコンピュータの計算負荷が大きくなり難しい、詳細な化学反応プロセスを組み込んだシミュレーションも、微小重力環境では可能となる。

そもそも多くの物理的・化学的プロセスから構成される燃焼に関わる計算は必要な処理負荷が高く、化学反応の複雑さもあり、スーパーコンピューターであっても足りないほどだという。しかし「微小重力環境では現象の“方向”を考慮する必要がなく単純化できるので、計算負荷を抑制し、より本質的な現象の分析を深めることができる」(菊池氏)

現在、脱炭素燃料として利用拡大が進められつつあるバイオ燃料、二酸化炭素や水素などからの合成により製造される合成燃料など、従来の石油由来とは異なる性質をもつ新たな燃料を使ったエンジン開発において、燃焼効率の高度化を実現するにあたっては、こうした微小重力環境での液滴燃焼実験データが役立つと菊池氏は考えている。他にも、より高性能なロケットエンジン開発などに寄与する部分もあるかもしれない。

SCEMをどのように活用するかはアイデア次第で、JAXAでは科学研究目的での燃焼実験の公募を今後も行う予定だ。現在は対応していない、一般の企業からの活用提案についても対応を検討していきたいという。