特集

なぜインターステラは水素やケロシンではなく「メタン」をロケット燃料に選んだのか–世界で開発加速(秋山文野)

2024.01.11 15:00

世界でメタンを燃料とするロケットの開発競争が始まっている。

北海道の大樹町に本拠を置くインターステラテクノロジズ(IST)は、2023年12月7日に開発中の新型ロケット「ZERO」の燃料として、牛ふん尿が原料、かつ地元で製造した液化バイオメタンを使用したエンジン燃焼器の試験に初成功した。

文部科学省が今年9月に始めた民間ロケット育成事業SBIRフェーズ3では、選定された宇宙スタートアップ企業の4社中3社が、ロケット燃料としてメタンの利用を想定している。

世界では、2023年4月に中国の藍箭航天空間科技(LandSpace Technology)が世界で初めて、メタン燃料ロケットで衛星の軌道投入に成功した。米国のSpace Exploration Technologies(SpaceX)に加えてRelativity Space、仏Arianespaceなど、各国がメタン利用に乗り出しているのはなぜか。ISTの燃焼試験レポートとともに解説する。

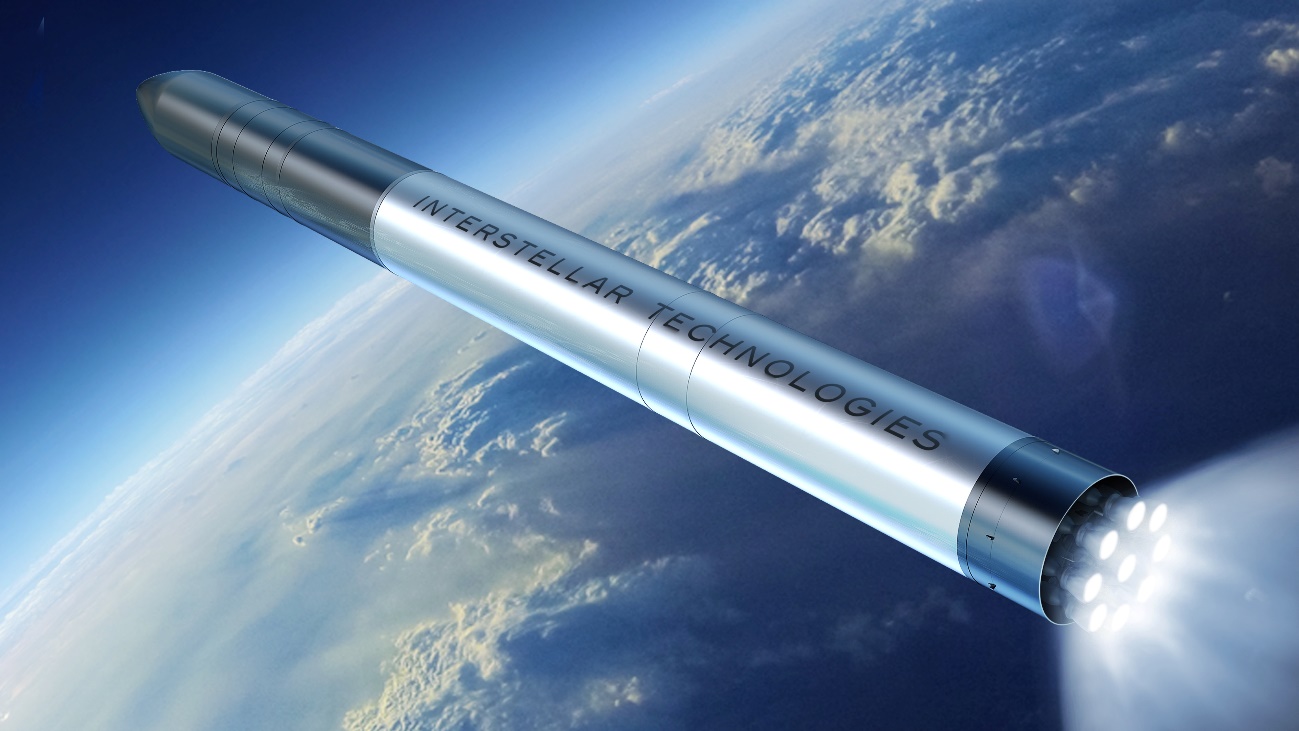

新型ロケット「ZERO」とは

ISTが開発中のZEROは、小型衛星の打ち上げ用の2段式小型ロケットだ。全長32m、直径2.3mで地球低軌道(LEO)に800kg、太陽同期軌道(SSO)に250kgのペイロード(衛星)を投入できる。1段エンジンに液化メタンと液体酸素を推進剤とする「COSMOS」エンジン9基を採用している。

ZEROでは小型衛星を特定の軌道に正確に軌道に投入する「Dedicated」(専用打ち上げ)サービスを展開する構想だ。

打ち上げ時に余剰の搭載能力を小型衛星向けに提供する「ピギーバック」や、SpaceXの「Transporter」ミッションのように同じ軌道に小型衛星を大量に投入する「ライドシェア」とはビジネスの方向性が異なる。

水素やケロシンではなく「メタン」を選んだ理由

ISTは2020年、ZEROのCOSMOSエンジンの燃料としてメタンを選択した。

そもそも液体ロケットの燃料には、有毒のヒドラジンから石油系のケロシン、そして水素やメタンといったさまざまな種類が使われている。

燃料を選ぶ基準としては、ロケットエンジンの燃費に相当する「比推力」、タンクの大きさを左右する「密度」(容積あたりのエネルギー量)、取り扱いやすさに関わる「沸点」、「コスト」、「煤の出やすさ」といった要素があり、開発目標に合わせたトレードオフで決められている。

水素・メタン・ケロシンという主要な3つの燃料を比べると、スペースシャトルやH-IIAで使われている水素は、比推力ではベストだ。排気は水蒸気のみで環境性能が高く、水の電気分解で製造できるため月面での推進剤製造なども視野に入る。

ただし、沸点は-253度(摂氏、以下同)と極低温のうえ、蒸発しやすいため取り扱いが難しい。タンクが大型になりやすく、断熱材でタンクの重量が増す制約もある。コストも1kgあたり1000円超と、3種類の中では最も高コストだ。

一方、SpaceXの「Falcon 9」ロケットで成功している灯油の一種のケロシンは、比推力は水素に劣るものの常温で扱いやすく、燃料として普及しておりコストは水素の半額以下だ。ただしケロシンには煤(すす)が出るという欠点がある。煤は配管の閉塞につながるため、ロケットを再利用するにあたってエンジンに残る煤を清掃する時間や手間も軽視できず、洗浄剤を大量に使用するという課題もある。

メタンは沸点が-161度と極低温燃料ではあるものの、水素よりは高温で、蒸発も少ない。酸化剤の液体酸素と温度が近い(酸素の沸点は-183度)ため、さまざまな設備を酸化剤と燃料で共通化できるメリットもある。

比推力は水素より小さいが、密度が高いためタンクのサイズを小さくすることが可能で、同じ大きさで大出力化が可能だ。つまり、ロケットの小型化に向いている。さらに、煤が出ないのでエンジンの長時間利用や再使用ロケットにも向く。

ZEROのCOSMOSエンジンでは「ガスジェネレータ」方式を採用している。これは、推進剤の一部を、燃焼させた高温高圧ガスを使って燃焼室に推進剤を送り込むものだ。

また、ISTが最初に開発した観測ロケット「MOMO」からエンジンの冷却方式を変更し、極低温の推進剤を使って冷却する「再生冷却」方式を取り入れる。

高純度の液化バイオメタンで燃焼試験に成功

ISTは12月7日、大樹町の宇宙港「北海道スペースポート(HOSPO)」内のIST燃焼試験棟で、エンジン燃焼器の試験を実施した。同試験では、燃焼器と呼ばれるCOSMOSエンジンのコア部分に、エア・ウォーター社が製造した十勝産液化バイオメタン(LBM)を使用した。エンジン燃焼器の試験は11月末から1月にかけて繰り返し行われているが、十勝産液化バイオメタンの利用はこのシリーズが初めてだ。

大樹町内のIST本社に近い指令所で、試験の様子を同社で代表取締役社長を務める稲川貴大氏もモニターの前で見守った。このときの試験用の燃焼器は、ZERO大型化の前に開発していた60kN級の小型の燃焼器だ。予定時刻通りに着火し、10秒間の目標通りに安定した燃焼を見せた。稲川氏は小さくガッツポーズし、試験が無事に終わったことを喜んだ。

「10秒間の目標通り燃えきって、見た目では燃え方に不健全なところはなかった。目標性能を達成したかどうかはこれから解析が必要だが、燃焼試験としては無事に終了して一安心。ZEROの開発においては大きな進捗」(稲川氏)というコメントの通り、LBMはロケットエンジンの燃料として優れた性能を発揮していることが伺える。

ZEROは使い切りロケットだが、メタン燃料のもうひとつの特徴である再利用ロケットへの適用可能性についても、その「良さ」が見えてきた。「一連の試験では同じエンジンの供試体を使用しており、供試体の手入れはほとんどしていない。再生冷却にしても何回も使っても影響がなく、再使用性のよい推進剤だと実感している」(稲川氏)という。

牛ふん尿を材料とした十勝産液化バイオメタンには、化石燃料由来の液化天然ガス(LNG)と比べてもうひとつメリットがある。エア・ウォーターによれば、それは「99%以上」という純度の高さだ。

化石燃料由来のLNGには微量だが硫黄成分が含まれており、そのままではエンジン燃焼室で「サルファアタック」と呼ばれる腐食を引き起こし、エンジンを痛めてしまう。純度の高いバイオメタンは硫黄成分の問題がなく、CO2を取り除いて液化すればロケット燃料に適している。「デメリットがひとつもない」と稲川氏が強調する所以だ。

メタン燃料ロケットに世界が注目

さまざまなメリットを発揮しするメタン燃料ロケットだが、水素とケロシンの中間に位置する、ある意味で「中庸」な性能のためか、最近まで開発例が少なかった。日本ではIHIが2010年にプロトタイプエンジンを開発した例にとどまり、欧露共同プロジェクトの「VOLGA計画」など研究がなかなか成果につながっていなかった。

だが、再利用ロケットが実用化すると世界の潮目が変わる。再利用だけでなく、蒸発しにくいため軌道上での燃料補給など、将来の月や火星探査に向けた長期間のオペレーションが可能になる。コストは水素の3分の1程度で、再生可能エネルギーとして生産することもできる。メタンの良さは近年になって急速に浮上してきた。

ISTと同様に、液化バイオメタンを用いた燃料で仏Arianespaceが2023年6月に「Themis」再使用ロケット試験機のエンジン燃焼試験を行ったほか、米Relativity Spaceは今年3月に試験機「Terran 1」を打ち上げて1段の軌道到達に成功、SpaceXは11月にメタンを燃料とする「Starship」で高度140km以上の飛行試験に成功した。

開発では中国が先行

現在、メタン燃料ロケットで世界で最も先行しているのは、2023年7月12日に「朱雀2号」を打ち上げた中国の藍箭航天空間科技(LandSpace)だ。同機は世界初のメタン燃料衛星打ち上げロケットとなった。

LandSpaceによれば、2000年以前に中国ではLNGが一般的に使用されておらず、航空宇宙産業がLNGの製造、輸送、貯蔵を単独で行って非常に高いコストを負っていたために、液体酸素/液化メタン(LOX/CH4)エンジンのが進まなかったという中国での独自事情があったという。

同社は中国国内の市場性を分析した上で、80トン級のLOX/CH4エンジン開発を選択。直径3.35mの中型ロケットから開発を始めた。エンジンにガスジェネレータ方式を選択した点は、ISTとも共通する考え方だ。いち早くメタン燃料ロケットを成功させ、今後は直径5mの再使用ロケット「朱雀3号」開発を進めるという。

メタン燃料ロケットの打ち上げ競争はすでに始まっており、ISTはエンジン燃焼試験でキャッチアップの取り組みを一歩進めた。国からのSBIR資金というもう一つの「燃料」を得て、日本からメタン燃料ロケットが飛行するまで注目したい。