特集

日本が協力する欧州の通信衛星コンステ「IRIS²」とは–立ち上げ経緯やメリットを解説【秋山文野】

2025.08.13 14:05

2025年7月23日、石破総理大臣とアントニオ・コスタ欧州理事会議長、ウァズラ・フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長による「日・EU定期首脳協議」を受けて、宇宙分野での協力を盛り込んだ日欧の共同声明が発表された。

声明には宇宙利用協力と衛星コンステレーションの構築の加速が盛り込まれ、中でも「日EU宇宙政策対話や官民対話を通じて、日本のシステムとEUのシステムIRIS²(アイリススクエア)の構築の文脈を含む協力を継続する」と具体的なシステム名が挙げられている。

ウクライナ戦争でロシアが欧州の衛星通信網を巻き込んでサイバー攻撃を仕掛けたことが明らかになった年から計画が始まった「IRIS²」。プロジェクト立ち上げから現在までの経緯と、どの部分で日欧協力が求められる可能性があるのか概観する。

290機超の通信衛星コンステレーション「IRIS²」

IRIS²(Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite:衛星によるレジリエンス、相互接続性、安全性のための基盤構造)とは、EUが2022年11月に発表した通信衛星290機以上から成るコンステレーションをベースにしたシステム。防衛用途を含む政府向けのサービスに加え、運輸・金融・医療などの商用ニーズやブロードバンド・インターネット網が届いていない欧州地域やアフリカへもサービスを提供する。

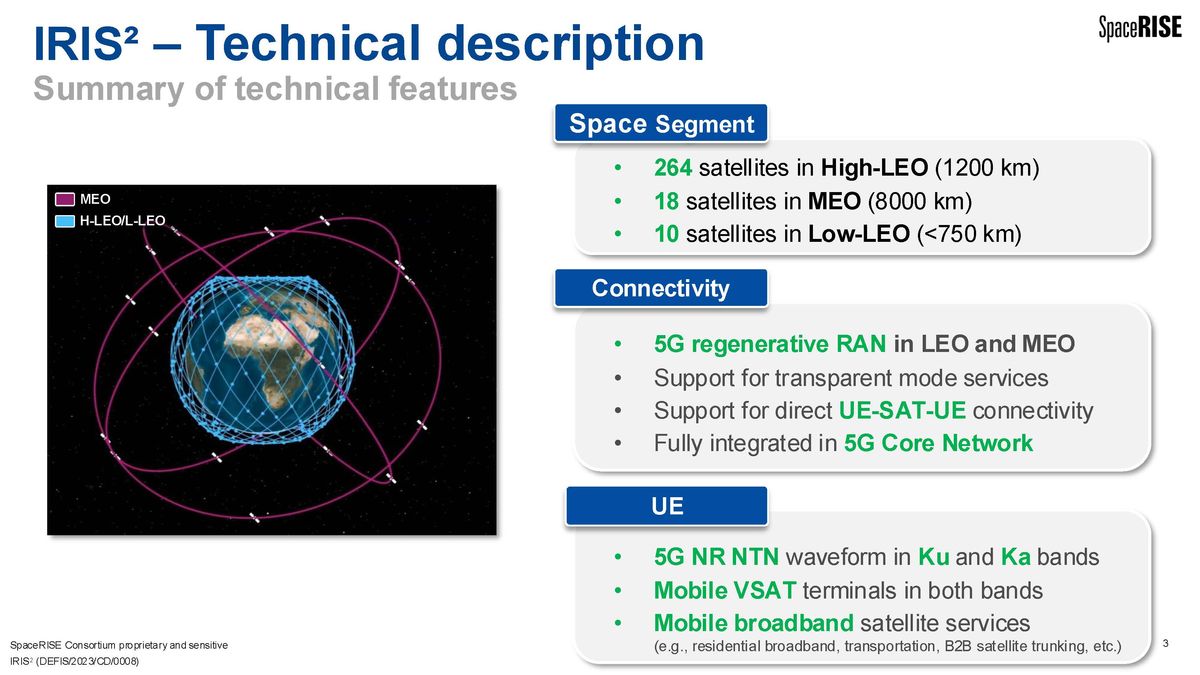

欧州はこれまでに測位衛星網のGalileo(ガリレオ)、地球観測衛星網のCopernicus(コペルニクス)を運用しており、IRIS²は欧州独自の衛星コンステレーションとして3番目かつ最も大規模なものになる。衛星は3つのシェルに別れ、高度750km以下の地球低軌道Low-LEOに10機、高度1200kmのHigh-LEOに264機、高度8000kmの中軌道MEOに18機の合計292機で構成される。

モバイルネットワークの中で衛星ベースの5G 無線アクセスネットワークを提供する存在となり、Ku帯、Ka帯の周波数に対応する。可搬型のアンテナ(ユーザー端末)から接続する方式で、一言でいえば欧州が官民でStarlinkやOneWebのような衛星通信網を作るということになる。

測位衛星や地球観測衛星のように、政府が衛星インフラを用意する必要性が高い分野と異なり、衛星通信はすでに民間の事業者が複数存在する。その状況で政府系の衛星コンステレーションを目指す背景には、セキュリティとデジタル・ディバイド解消、宇宙産業支援といった課題をまとめて対策しようという目論見がある。

セキュリティ面では、以前から欧州にはGOVSATCOMと呼ばれる民間の衛星通信サービスを政府が利用する仕組みがあった。IRIS²はこれを発展させる形で、高セキュリティと耐障害性を持つ衛星を新たに構築することになる。既存の衛星通信の技術に加え、衛星間光リンクや量子暗号通信といった新たな技術的要素を加えて欧州の宇宙産業の開発を促進するという目的もある。

きっかけは「サイバー攻撃」–IRIS²に発展した経緯

民間衛星を利用する形式のGOVSATCOMが独自衛星網のIRIS²に膨らんだ背景には、ロシアによるウクライナへの侵攻と同時に発生した米国の衛星通信事業者Viasatのサービスに対するサイバー攻撃があるとされる。

攻撃はViasatの通信衛星KA-SATのネットワークを対象としていたが、衛星そのものが攻撃を受けたわけではなく、地上の通信サービスユーザーが使用していたモデムが標的となった。欧州の衛星インターネットアクセスが広く影響を受け、フランスでは約9000人、ドイツやイタリアなど複数の国にまたがる1万5000人もインターネット接続を絶たれるなどの影響を受けた。

この攻撃は2022年2月のウクライナ侵攻開始の直前に発生しており、サイバー攻撃が紛争の初期の攻撃手段として利用される可能性を示している。また衛星通信は宇宙、地上、ユーザーと複数のセグメントにまたがっていて、衛星や地上局よりも攻撃しやすいモデムやルータなどのユーザー端末が標的化される脅威も浮き彫りになった。

計画より投資増も高まる期待

IRIS²の構築は、技術支援にあたる欧州宇宙機関(ESA)とEU宇宙計画局(EUSPA)の協力の下、官民連合で進められる。当初の想定費用は60億ユーロで、そのうち3分の2をEUおよび加盟国が、民間セクターが20億ユーロを負担する想定だった。まずは費用のうち24億ユーロをEUが、7億5000万ユーロをESAが、30億ユーロをEU加盟国と産業界が負担することになった。60億ユーロにはまだ足りないものの、およその負担が決まってのスタートだった。

実際のシステム構築には、欧州の主要な衛星通信事業者であるSES(ルクセンブルク)、Eutelsat(フランス)、Hispasat(スペイン)の3社によるコンソーシアム「SpaceRISE」があたる。SpaceRISEには、タレス・アレニア・スペースやOHB、エアバス・ディフェンス・アンド・スペースやテレスパツィオなど欧州の主要な宇宙企業と各国の通信事業者が参加している。2024年12月には、欧州委員会とESA、SpaceRISEはIRIS²構築に関する12年間の契約を交わし、2029年からの衛星打ち上げ、2031年からのフルサービスの開始を取り決めた。

計画発表からの2年間で投資の総額は大きく膨らみ、総額106億ユーロ、うちEUからの出資が60億ユーロ、ESAが5億5000万ユーロ、SpaceRISEが41億ユーロを負担することになっている。ESAの負担額は減っているが、官民の投資は大きくなった。

費用は膨らんだものの、2025年頭にウクライナへ衛星通信を提供していた米国のStarlinkがウクライナの鉱物資源への米国のアクセス権獲得の手段となったことで、欧州の衛星通信網への期待が高まった。Eutelsat傘下にあるOneWebがStarlinkに代わるウクライナ支援の手段として浮上すると、Eutelsatの株価が大きく上昇したという。

体制の脆弱さやロケット調達が課題に

一方で、衛星打ち上げ前からIRIS²の体制の脆弱さも指摘されるようになった。 欧州宇宙政策研究所(ESPI)は、IRIS²構築には衛星コンポーネントの仕様策定の遅れと、打ち上げロケット調達という課題があると指摘する。技術支援を行うESAは、SpaceRISEコンソーシアムと参加企業が衛星開発に入るためのコンポーネントの技術を一定の水準に引き上げる役割を担っている。

しかし、2029年までに衛星を完成させて打ち上げを開始するには、技術実証のレベルがまだ低い、デジタルビームフォーミング(通信ビームの送受信エリアを柔軟に変更する技術)やオンボードプロセッサ、コンピュータなどコンポーネントの技術の底上げ、電気推進エンジンや100Gbps級スループットの光衛星間リンク端末など必須の機器の開発期間には余裕がなく、衛星打ち上げや運用開始の遅延というリスクにつながる可能性があるという。

また、ロケット打ち上げの余裕も少ない。現在、欧州で衛星打ち上げ手段は大型のAriane 6と小型の固体ロケットVEGA-Cの2種類だが、Ariane 64で290機の衛星を打ち上げるには10~15回の打ち上げが必要で、運用企業のArianespaceがすでに抱えている30回分の予約(そのうち18回はAmazonのKuiper衛星の打ち上げ)を消化しなければならない。2026年以降は欧州で開発中の民間小型ロケットが参加する可能性もあるが、ロケットの開発にも遅延リスクがあり、また1機あたりの搭載数は大型のAriane 64には及ばないと考えられる。

日本が「IRIS²」に参加するメリットは?

こうした状況で日本がIRIS²に参加するメリットはなんだろうか。1つは打ち上げ支援だろう。H3ロケットは定常的な運用段階に入りつつあり、衛星コンステレーションの構築に向いているH3 24形態(LE-9エンジンを2基、SRB-3を4本取り付ける形態)は2025年後半のHTV-X 1号機打ち上げで初使用が予定されている。

IRIS²の打ち上げが始まる時期には4年以上の運用経験を積んでいることになる。 あるいは、衛星基地局の設置協力も考えられる。地球全体を周回する低軌道衛星にとって、アジア太平洋地域での基地局は地理的に良い配置となる可能性もある。こうした協力によって、セキュアな通信を必要とするシーンで日本もIRIS²を利用できるということになるのだろう。

しかし、もし協力から得るものがあるとすれば、むしろ衛星開発への参加が本命ではないだろうか。IRIS²衛星に必要なコンポーネントとして、デジタルビームフォーミングや電気推進スラスタ、光衛星間リンク端末などが挙げられている。JAXAの技術試験衛星9号「ETS-9」や宇宙戦略基金などでも開発が進められている技術と重なる。

また、日本はかつて衛星光通信の実証機「きらり(OICETS)」で欧州の衛星と衛星間光通信の実証を行った経験もある。必要とされる技術開発は進めてきた経験があるものの、現在のところ日本の大規模通信衛星コンステレーションといった計画がないことから、幅広く商用で利用される出口があるとは言い難い状況だ。欧州が策定した技術水準に沿って、コンステレーション衛星の量産と運用に参加できるとすれば、貴重な実績を積む機会になるはずだ。これこそ日本が獲得すべき成果ではないだろうか。

秋山文野

サイエンスライター/翻訳者

1990年代からパソコン雑誌の編集・ライターを経てサイエンスライターへ。ロケット/人工衛星プロジェクトから宇宙探査、宇宙政策、宇宙ビジネス、NewSpace事情、宇宙開発史まで。著書に電子書籍『「はやぶさ」7年60億kmのミッション完全解説』、訳書に『ロケットガールの誕生 コンピューターになった女性たち』ほか。2023年4月より文部科学省 宇宙開発利用部会臨時委員。

秋山文野

サイエンスライター/翻訳者

1990年代からパソコン雑誌の編集・ライターを経てサイエンスライターへ。ロケット/人工衛星プロジェクトから宇宙探査、宇宙政策、宇宙ビジネス、NewSpace事情、宇宙開発史まで。著書に電子書籍『「はやぶさ」7年60億kmのミッション完全解説』、訳書に『ロケットガールの誕生 コンピューターになった女性たち』ほか。2023年4月より文部科学省 宇宙開発利用部会臨時委員。