特集

宇宙空間での「立体臓器創出」で再生医療の糸口を探る–古川宇宙飛行士のISS実験をJAXA担当者に聞く

国際宇宙ステーション(ISS)の「きぼう」日本実験棟において、月や火星進出を見据えた宇宙関連技術の探求に加えて、地上での生活を豊かにするためのさまざまな実験が行われている。

2023年8月からは、古川聡宇宙飛行士がISSに長期滞在し、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の地上スタッフと連携しながら複数のミッションが遂行されているが、今回はその中から「微小重力環境を活用した立体臓器創出技術の開発(Space Organogenesis)」を紹介する。

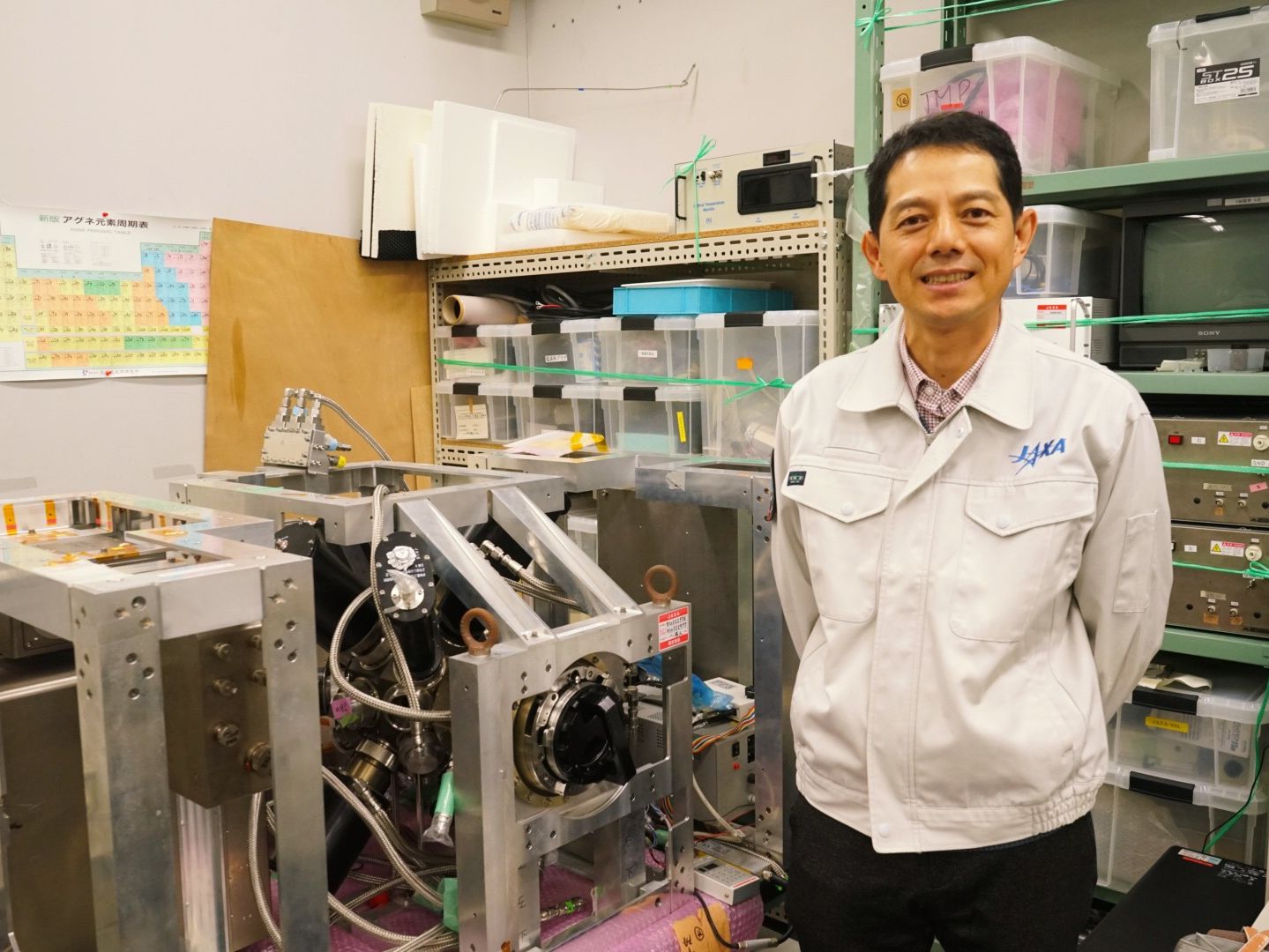

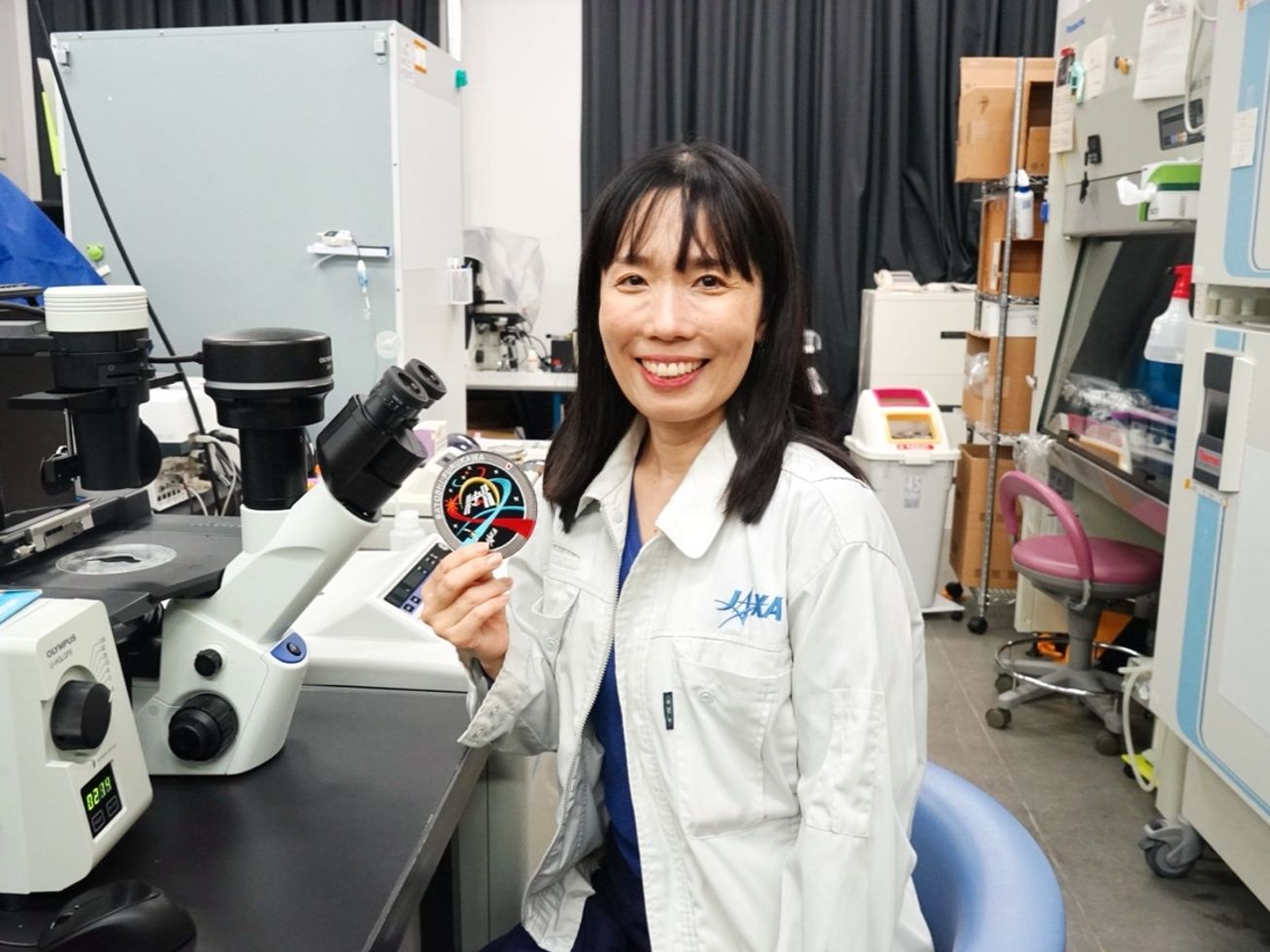

Space Organogenesisは、iPS細胞の研究を発展させて、人間の臓器創出や医療技術の向上を目指すための実験だ。実験の趣旨や概要について、実験担当者であるJAXA 有人宇宙技術部門きぼう利用センター 技術領域主幹の梅村さや香氏に話を聞いた。

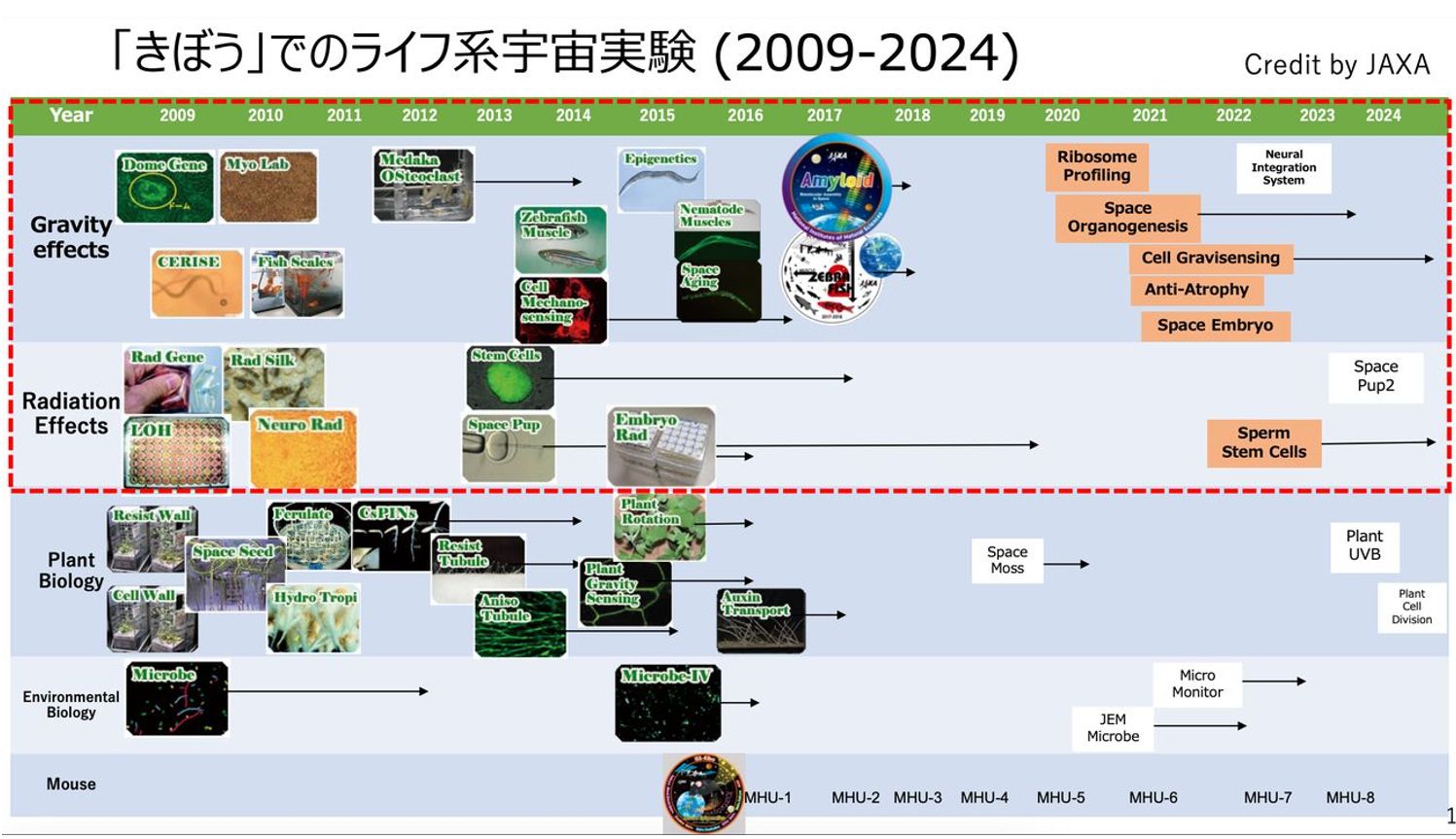

2009年から続く「きぼう」でのライフサイエンス系実験

JAXAは、2009年からISSにある「きぼう」でライフサイエンス系の宇宙実験を行ってきた。主なカテゴリとしては、「重力応答反応系の実験」、「放射線影響に関する実験」、「宇宙で植物を育てる実験」、「微生物のモニタリング」、「小動物の宇宙飼育を通じたヒト健康長寿に関連する研究」などがあり、各領域でさまざまな実験が行われている。

直近の成果としては、山梨大学の若山照彦教授などの研究グループが、マウス凍結胚を宇宙で解凍し微小重力環境下で胚を発生させることに成功し、哺乳類が宇宙でも繁栄できる可能性を示した世界初の論文を発表した。

宇宙でのライフサイエンス実験の趣旨について梅村氏は、「『宇宙環境の生物への影響を理解する』というゴールに向けて、人間の時間軸で全てを解明しようと思うとライフサイクルを回すのに時間がかかる。そのため、細胞などのレベルで少しずつデータを積み重ねて近づいていこうという取り組み」と解説する。

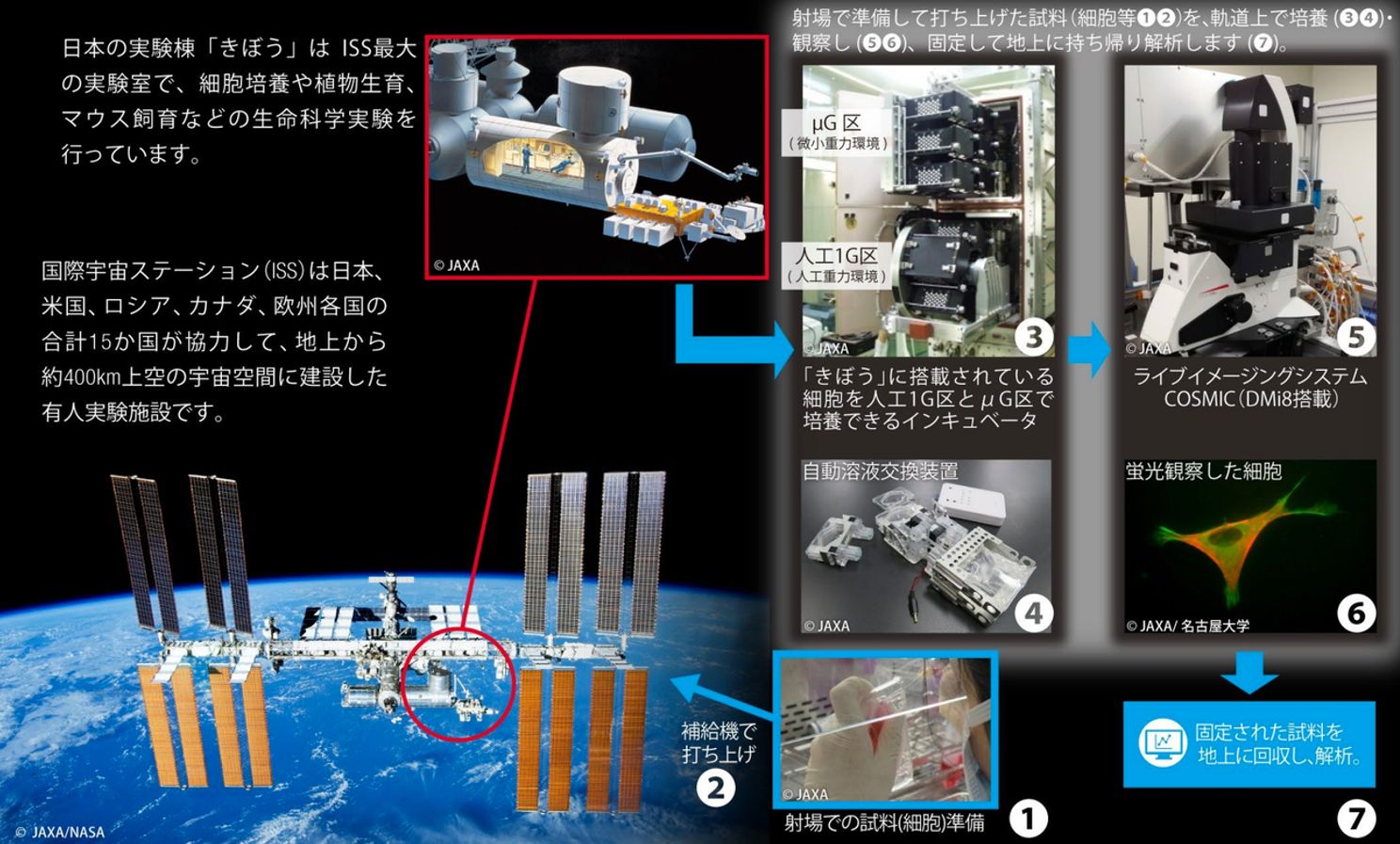

ライフサイエンス実験用の装置として、現在「きぼう」には地上を模擬した1G環境と、μGの微小重力環境の両方で細胞などを培養できるインキュベータ(細胞培養装置)や、細胞内を高分解能でみることができる共焦点顕微鏡などが設置されており、それを用いた細胞培養や観察などを行っている。実験の際は、地上の射場で試料(細胞)を準備し、それを補給機で打ち上げてきぼうに搬入。培養後の細胞などは、宇宙での状態をそのまま維持するため保護剤を入れて「化学固定」したり、凍結することで、地上に持ち帰って遺伝子や形態などの解析をするという流れとなる。

「たとえば若山先生がかつて実施した実験では、凍らせたマウスの精子を最大で5年10カ月軌道上で保存して地上に持ち帰り、それを授精させることで子供がうまれたというケースもある」(梅村氏)とのこと。

iPS細胞から作った肝臓の赤ちゃんをμG環境で育てる

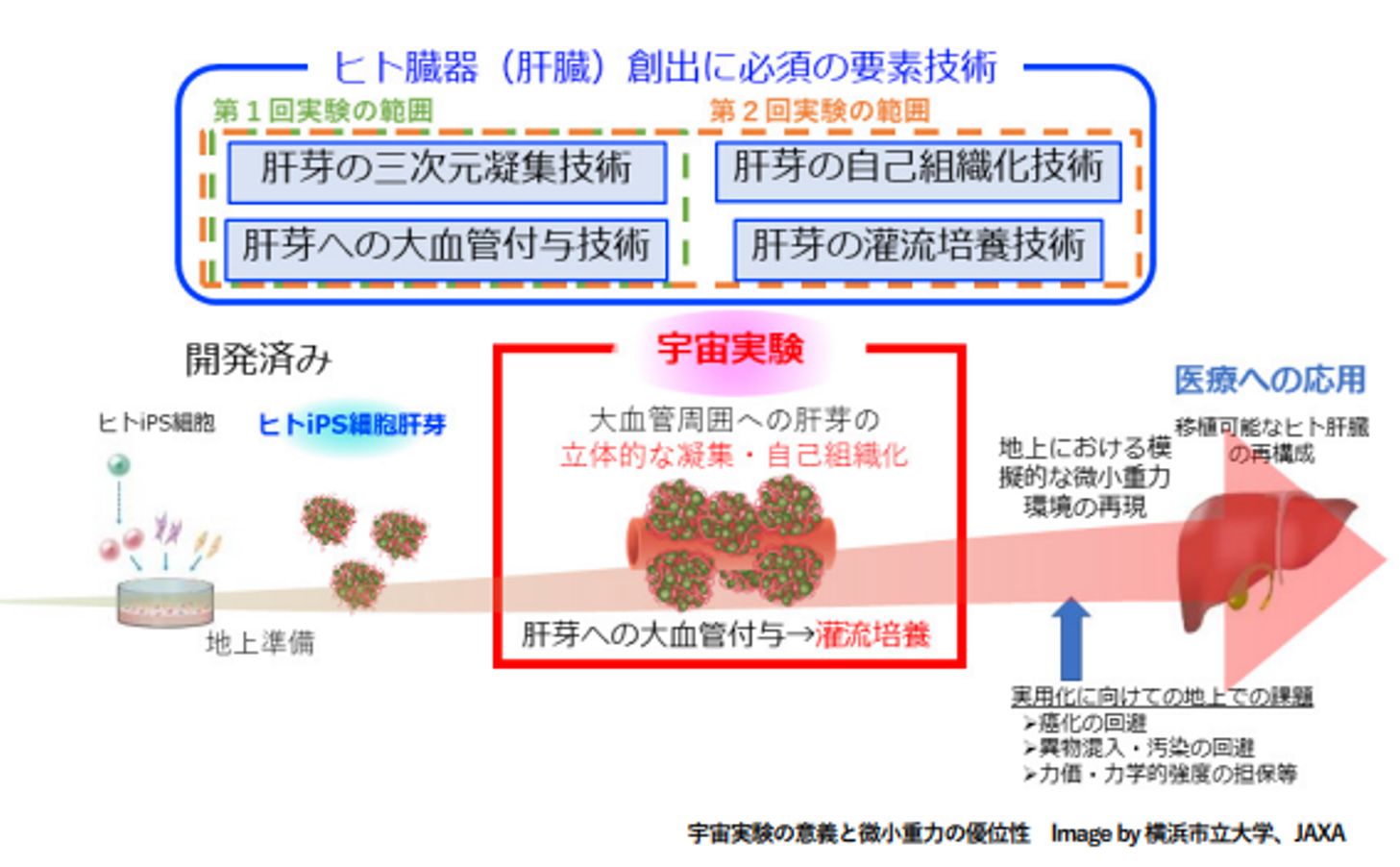

Space Organogenesisは、微⼩重⼒環境を利⽤した⽴体培養により、人間の臓器創出に必要な要素技術を開発することを目的としており、東京大学教授、横浜市立大学客員教授の谷口英樹氏の研究提案である。

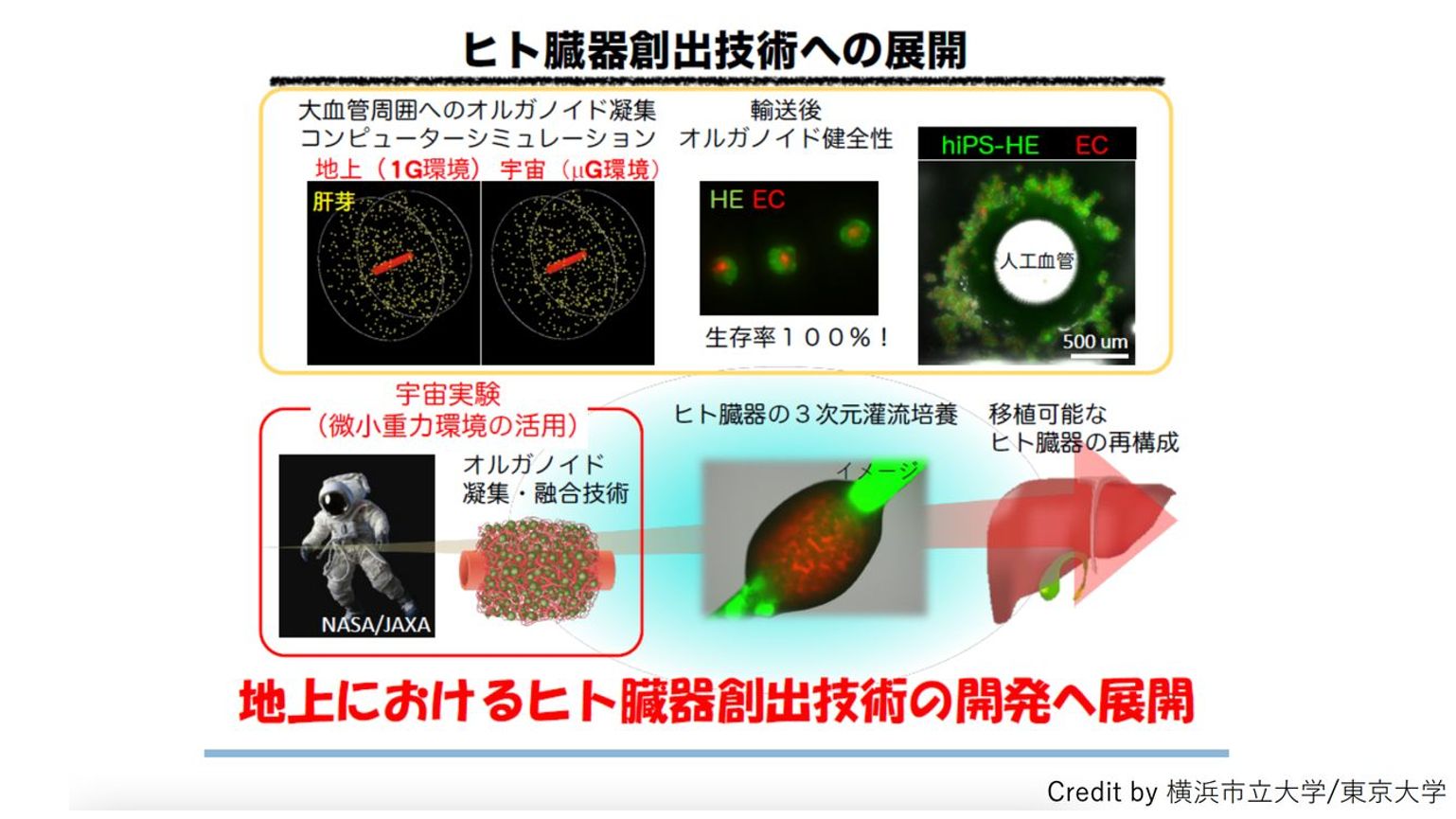

これまでに谷口氏は、iPS細胞から分化させた3種類の細胞を混ぜ合わせることによって、「肝芽」という肝臓の赤ちゃんのようなもの、つまり生体内の組織や臓器を再現したオルガノイドと呼ばれる模擬的な組織を作ることに成功している。今回それを宇宙に持っていき、無重力に近いμG環境で大血管への付与を成功させ、将来の再生医療につなげていくための道筋をつけるのが狙いだ。

オルガノイドは試験管の中で幹細胞から作るミニチュアの臓器であるが、血管から栄養や血流による物理刺激がもたらされない状態では実際の臓器に成長できない。iPS細胞からオルガノイドを形作るところまでは実現されているものの、現在は臓器創出に必要な大血管にオルガノイドを付与する技術が確立されていないため、それを宇宙で検証する。

「地上で細胞を培養すると、べたっと広がって二次元的になってしまう。しかし、臓器は三次元的なものであり、立体培養しないと機能を十分に発揮できる状態まで成長しない。その点、宇宙は沈降や対流がなく、立体的な構造を作りやすい環境。そこで、「きぼう」に肝芽と大血管を模したものを持っていき、インキュベータ内で実験をする」(梅村氏)

生体に近い環境で肝芽の「自己組織化」を促す

同実験は今回2回目で、1回目は2020年12月に実施している。当時、野口聡一宇宙飛行士が担当した1回目の実験では、「⼤⾎管周囲への肝芽の三次元凝集技術と⼤⾎管への付与技術の成功」を確認できたという。

今回の実験では、前回の成功を受けて、「灌流培養技術による肝芽の⾃⼰組織化」を確認する。手順としては、地上で作製した肝芽と大血管を模した人工血管をバラバラの状態で「きぼう」に運び込む。そして、微小重力環境下で、遠心力をかけて大血管の周りに肝芽を凝集させ、培養液を人工血管の中に流し続ける「灌流培養」で、より人間の臓器に近い状態を作り出し、肝芽同士の間で毛細血管を作らせて自己組織化させる。

「1回目と2回目の違いは血管のあり方で、実験用の大血管の構造がより生体に近いものになっている。また、『培地』という細胞に栄養を与えるための培養液があるが、1回目の実験では肝芽の周りにそれがあっただけだったのに対し、今回は血管の構造の中にも通している。私たちの血管の中には血液が流れているので、血液が流れ続けるところを模擬するというのが、今回の1番大きなポイント。ほかにも、1回目はコロナ禍のピークで試料の準備をロケット射場で行うことができず、培養期間が少し短くなってしまったため、より完璧な形で実施する意味合いもある」(梅村氏)

実験の際には、担当するスタッフが地上の筑波宇宙センターから宇宙飛行士の一挙手一投足を見ながら指示を送る。ただし、その言葉は、実験の担当スタッフから、実験運用管制員、「きぼう」の運用管制員を経てISSの宇宙飛行士に伝わる。

その間には、専門家であるスタッフからの指示を、宇宙飛行士でもわかりやすい言葉に置き換える役割の担当もいて、宇宙飛行士が指示に困惑したり、間違えたりしないように配慮されているという。このように、限られたリソースと時間の中で実験の成果を得るために、さまざまな工夫をしていると梅村氏は話す。もちろん、それらを実行する宇宙飛行士の負担も大きいという。

「宇宙飛行士には、インキュベータへのサンプル容器の設置と交換、容器中の培地の交換、顕微鏡で観察する際のセッティングと観察後に元に戻す作業などを担当してもらっている。装置は「きぼう」内の決められた空間の中で使えるようにコンパクト化されているためにシビアな作業が多い。たとえば、1回目は小さな容器に注射器を刺して培地を交換する作業、今回は新しく作った『自動養液交換器具2型』装置内の部品の入れ替えなどの細かい作業がある。事前にこと細かい作業マニュアルを用意しているが、宇宙飛行士はそれを頭に入れた上で作業をしている」(梅村氏)

アカデミックの研究を継続しつつ民間利用を促進

ISSでの日本のライフサイエンス実験は、日本が「きぼう」という環境の中でしっかりと実験機会を確保し、日本の研究者に使ってもらえる環境が整った状況となっている。ただし、基本的に公募制の成果公開型ということもあり、現状はアカデミアの実験が大半だという。少しずつ民間の研究者が参加する研究や、企業がお金を支払って実施する有償利用が始まっているが、「JAXAとしては、これからはもっと民間の方々にも実験環境を使ってもらいたい」と梅村氏は話す。

そのうえでも今回のSpace Organogenesis実験は、1つの転換点になり得るという。「今までは、宇宙では細胞に何が起きるかを知るための基礎研究が多かったが、今回は技術探求も当然のことながら、宇宙環境を使ってどんなメリットが得られるのか、宇宙を“ツールとして使う”ことを周知する意味合いが強い。この実験で、『宇宙は面白そうだ』『良い成果が得られそうだ』という見方が拡がれば、他の再生医療関係の研究者や、企業の方々に使っていただけるきっかけになり得る」(梅村氏)

実際に細胞実験のフィールドは、世界でもまだ研究開発段階にあるという。それでも同分野では、今回のような中長期的な再生医療を見据えた三次元培養に加えて、バイオマニュファクチャリング分野が世界的に有望とみなされ国際間では競争が始まっている。「アカデミックな研究を継続しつつ何とか民間利用のハードルも下げて、日本が実施した宇宙での実験の成果を未来につなげていきたい」と梅村氏はいう。

「人々がLEO(Low Earth Orbit:地球低軌道)からその先の宇宙に出ていくようになる中で、人体にどのような影響が出てくるのか。人や小動物による実験だけですべての成果がわかるわけではないので、細胞実験はとても重要になる。私たちは、トラディショナルな実験を継続しつつ、もう1つの柱として再生医療に貢献できる実験に取り組んでいく。その中で、民間の方々とも積極的に連携していきたい。例えば、骨や筋肉の量が急速に減るといった宇宙でおこる老化のような影響に対して、薬の効果を調べるといったように、『きぼう』での実験の成果は宇宙だけでなく地上にも役立つかもしれない。宇宙実験への参加の他にも、企業の皆様が持つ技術で宇宙での問題を解決できるといった連携もあるかもしれない。宇宙でライフサイエンス実験を行いたい方、技術をお持ちの方など、興味を持っていただけた方はぜひJAXAの『きぼう利用ネットワーク』までご連絡いただきたい」(梅村氏)